Processo seletivo

Luiza Beck Arigoni

Inventariação de materiais pedagógicos acessíveis do Instituto Benjamin Constant

Centro de referência nacional na área da deficiência visual, o Instituto Benjamin Constant fabrica e distribui gratuitamente Materiais Pedagógicos Acessíveis para diversas instituições de ensino que atendam pessoas com deficiência visual; materiais que contemplam desde a educação infantil até disciplinas do ensino médio. Porém, é importante notar que além de certa burocracia na solicitação do pedido e a falta de informações detalhadas sobre o material, soma-se a isso tudo o fato de que muitos professores do Instituto também produzem diversos Materiais Didáticos Acessíveis para auxiliar as crianças no entendimento de algum conteúdo, contudo tais Materiais não são compartilhados, fabricados e muito menos distribuídos pelo próprio Instituto onde lecionam. O presente estudo tem como principal objetivo analisar e discutir alguns desses Materiais Pedagógicos Acessíveis criados e/ou utilizados por professores do Ensino Fundamental, do Instituto Benjamin Constant à luz da revisão de literatura, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Design Universal. Como conclusões da pesquisa, foram observadas que, mesmo sem conhecimento prévio, os professores do Instituto conseguiram criar objetos pedagógicos acessíveis sem se desviar muito dos sete princípios e das vinte e seis diretrizes que regem o Design Universal e que é possível criar, entre eles uma prática de inventariação dos Materiais Pedagógicos Acessíveis com o intuito de compartilha-los.

Rafael Rizzaro de Almeida

Design cultivado: fabricação botânica a partir de podas de goiabeiras para manufatura de produtos de madeira

Esta dissertação apresenta estudo prático e teórico sobre o desenvolvimento de projetos de produto a partir da fabricação botânica, manufatura realizada pelo controle de crescimento vegetativo de plantas. Tal processo se diferencia em alguns pontos do biodesign por ser uma prática de projeto específica para se relacionar com materiais vivos de crescimento vegetativo oriundos de plantas espermatófitas. Através do aprofundamento sobre o campo da fabricação botânica e suas práticas de moldagem e da experimentação prática em torno de desenvolver produtos físicos pela fabricação botânica, é possível compreender diversas questões abordadas na teoria do biodesign como, por exemplo, a correspondência, o codesign com não humanos, e o potencial de participação de um projeto de design na idealização coletiva de mundos possíveis. Recolhidas a partir de pesquisa bibliográfica, as técnicas de moldagem sobre o processo produtivo e o campo de atores neste mercado foram testadas de forma prática, resultando em peças ainda incompletas mas que já geram vivência sobre a teoria e prática relatadas de forma a compor esta pesquisa.

Colaboratório: experimentos de colaboração e educação na oficina gráfica da Esdi

Esta dissertação tem como objeto de pesquisa o projeto Colaboratório que tinha como objetivo reativar a oficina gráfica da Escola Superior de Desenho Industrial - Esdi através da experimentação e desenvolvimento de uma gestão compartilhada do espaço, recursos e saberes referentes aos meios e métodos de produção gráfica. Ao longo de minha vivência como pesquisadora da Pós-graduação da Esdi utilizei as noções de correspondência (Ingold, 2013) como inspiração para desenvolver minha metodologia de pesquisa ao me engajar em um processo investigativo sobre como essa experimentação se deu e qual sua relevância para a escola e para o campo do design. Os aspectos descritos sobre o Colaboratório acom- panham o projeto desde sua concepção no início de 2016 até o fim da presente pesquisa em 2019 e dizem respeito a sua origem e motivação de seus participantes em fazerem parte de tal projeto, sua organização e através de que ferramentas é realizada a gestão compartilhada da oficina gráfica, a produção de artefatos gráficos e como esta se dá e como é viabilizada a comunicação e troca de saberes dentre seus participantes. A partir desta investigação é pos sível compreender o projeto em questão como uma plataforma de colaboração que promove um ambiente de desenvolvimento e aprendizado sobre a colaboração em si e, também, diferentes formas de acessar o conhecimento acerca da produção gráfica, distintos aqueles aos que estamos habituados a encontrar dentro de um ambiente universitário. Estas reflexões são apresentadas ao colocar em diálogo as experiências observadas no Colaboratório com três principais temas tratados neste documento, são eles: laboratório, colaboração e educação. Como conclusão e apontamentos compreendemos que tal projeto colabora com a escola ao reativar um espaço de oficina que se encontrava com pouco uso, mas principalmente ao apre-sentar diferentes formas de possibilitar a permanência deste espaço ativo, como também em investigar meios para que alunos e não alunos construam de forma mais autônoma caminhos para sua formação e disseminação de seus trabalhos. Não é possível prevermos quais serão os desdobramentos futuros do Colaboratório mas podemos renovar a aposta realizada em sua concepção de que a potência de construir algo juntos é um caminho viável para a democratização dos meios e métodos de produção gráfica.

Roberta Pinheiro Guizan Silva

Projeto e autonomia: pressupostos pedagógicos para uma disciplina de Design na educação básica brasileira

A tese apresenta o campo do design como proponente de uma educação para o fazer, na forma de uma disciplina para integrar a educação básica do ensino público no Brasil. Uma disciplina de Design, que se propõe a desenvolver competências e habilidades relacionadas a projetar e a construir coisas. Tal proposição sustenta-se pela hipótese de que a falta de uma educação dessa natureza, no decorrer da história do país, possa estar diretamente relacionada aos problemas que enfrentamos em termos de projeto e de desenvolvimento econômico e social. Acreditamos que a implementação de uma educação para o fazer possa dar início a um processo de aprimoramento intelectual e técnico inédito da sociedade brasileira. E, além, que promova uma condição de autonomia, individual e coletiva. São quatro os conceitos fundamentais que alicerçam nossa proposição. O primeiro é a noção de autonomia. Vista aqui à luz da filosofia e das ciências sociais e políticas, apresenta-se como um fim, um objetivo desejável e para o qual destinam-se os esforços de se pensar uma educação para o fazer no Brasil. O segundo conceito é o campo dos ofícios artesanais. Suportada pela premissa de que fazer é pensar, a presença dos ofícios torna-se condição primordial para se propor uma educação para o fazer. São os ofícios que nos fornecem importante cabedal teórico e técnico para o implemento das atividades voltadas ao fazer manual, abrigando, de forma encorpada, os princípios pelos quais se desenvolvem as habilidades da mão, do olho e do cérebro. O terceiro conceito é a educação, como meio pelo qual um projeto dessa dimensão possa se estender, gradativa e consistentemente, à toda a população. O quarto é o próprio design, visto aqui não mais como uma parte dos processos de produção industrial ou artística, mas sim, de maneira mais ampla, como arte liberal e como retórica, conforme aponta Richard Buchanan. Desta feita, ele é evocado à tarefa de projetar o que quer que seja, inclusive, uma disciplina cujas bases residem nas práticas e no conhecimento acumulado pelo design. Destarte, o objetivo da tese é relacionar a proposta de uma educação para o fazer à promoção do senso de autonomia, por meio do design. Para isso, procede uma discussão acerca das relações entre os campos do design, dos ofícios artesanais e da educação, trazendo à tona questões pertinentes aos aspectos históricos e socioculturais brasileiros, de maneira a construir uma reflexão que acolha as particularidades do processo constitutivo do país. Com ganas de apontar um caminho, entre outros possíveis, para o alcance de uma condição de autonomia pelo Brasil, relacionamos o design à educação, por meio do ensino de projeto e práticas artesanais.

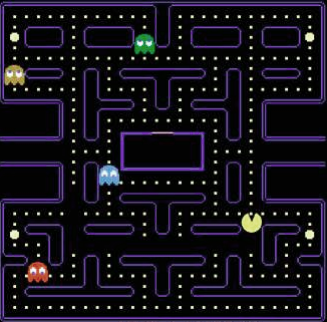

Teoria dos jogos, game design e decisões estratégicas

O mercado de jogos eletrônicos permanece sem muitas aplicações das bases da teoria dos jogos em seu campo teórico, sem leva-la em consideração como referencial para prescrição de novas soluções. O objetivo deste estudo foi explorar quais são as contribuições da teoria dos jogos como ferramenta conceitual para o design de jogos eletrônicos tendo como elemento o central o dilema do prisioneiro. Utilizando a aplicação em um massive multiplayer online do mercado, este trabalho buscou compreender as possibilidades da teoria dos jogos ser usada como estrutura conceitual para criar intervenções viáveis, avaliando ainda se o comportamento de jogadores reproduz observações feitas em experimentos controlados realizados nas áreas da psicologia e cognição humana. Para tanto, uma revisão dos arquétipos comportamentais, fundamentos cognitivos de recompensa e dos tipos de jogos eletrônicos existentes foi realizada, para que, imersas no cenário do jogo, fossem aplicadas adaptações procedurais e de monitoramento do comportamento de jogadores em ações de competição cooperação em busca de recompensas. Após uma avaliação das ações e recompensas, foi possível identificar a replicação de comportamentos adotados em experimentos descritos na literatura. Além disso, as ações de cooperação e não-cooperação possibilitaram ainda propor sobre o modelo comportamental de jogadores uma nova perspectiva teórica que atualiza as matrizes de personas existentes. Os resultados obtidos neste trabalho fornecem novas fronteiras para a compreensão do comportamento de jogadores em ambientes de jogos multiplayer assim como colaboram para a utilização da teoria dos jogos como um modelo conceitual para a prescrição de soluções que agreguem valor competitivo no desenvolvimento destes produtos.

Entrelaçando design com antropologia: engajamentos com um coletivo de moradores do bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro

Esta tese investiga a relação do design e da antropologia por meio da experiência de uma designer com um coletivo de moradores interessados em minimizar a violência no bairro de Santa Teresa no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, baseada na pesquisa de mestrado, em que se analisaram os artefatos produzidos e pensados por não-designers das ruas de Belo Horizonte, foi realizada uma aproximação gradual com autores da antropologia e do design que valorizam o trabalho e o saber dos não-designers. Como segundo momento, se identificou o engajamento com o Coletivo Santa sem Violência (CSSV) organizado por moradores do bairro de Santa Teresa do Rio de Janeiro preocupados com o incremento da violência na área. Ao longo da pesquisa de campo foram realizadas múltiplas atividades que podemos classificar em duas: coleta de dados e participação ativa das reuniões e ações realizadas pelo CSSV em espaços públicos. Após quase um ano de trabalho junto com os membros do Coletivo, os dados foram analisados à luz de abordagens do design e da antropologia. A partir do ponto de vista do design destacam-se temas como: Design Anthropology, Design Participativo, Adversarial Design e Design Ativismo. Pelo ponto de vista da antropologia: esperança, correspondência e autonomia. Esta análise permitiu a construção de reflexões que podem servir de base para futuros engajamentos de designers com comunidades.

Rafael Costa

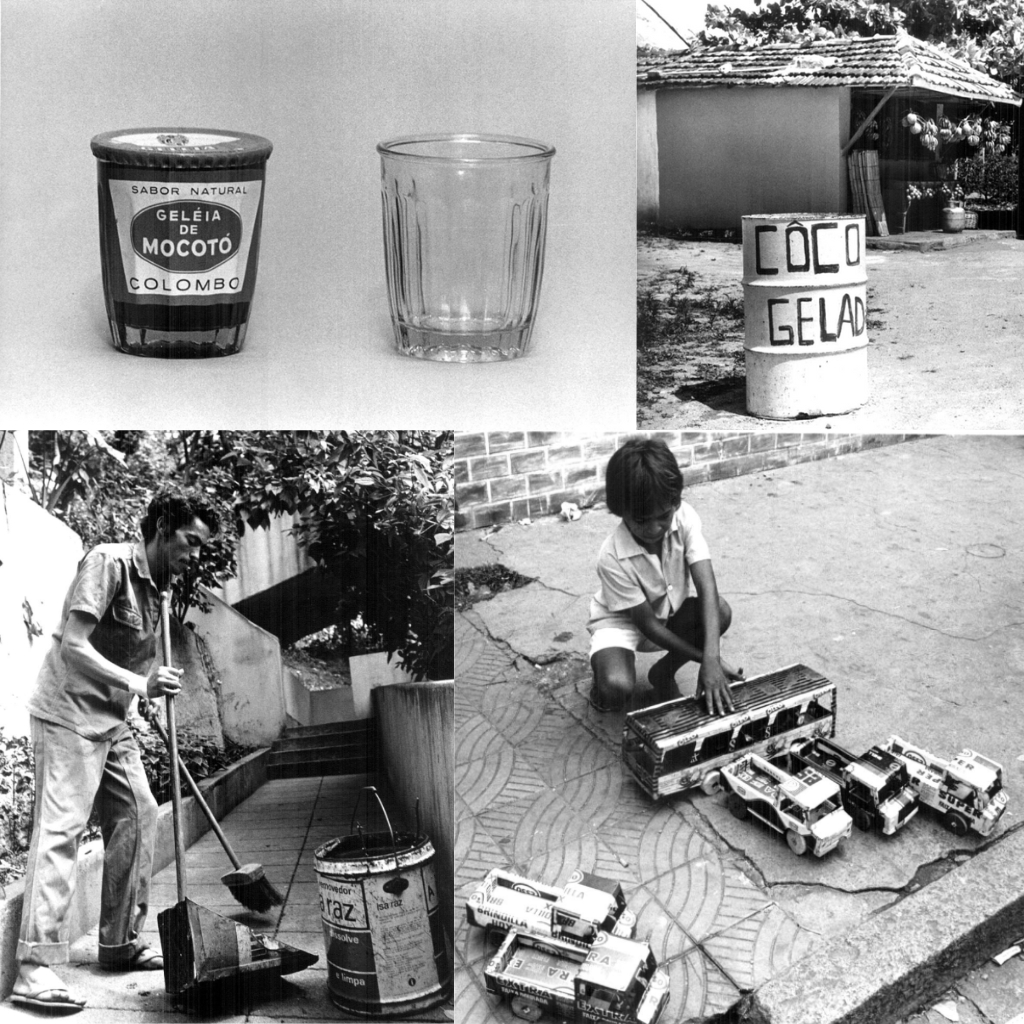

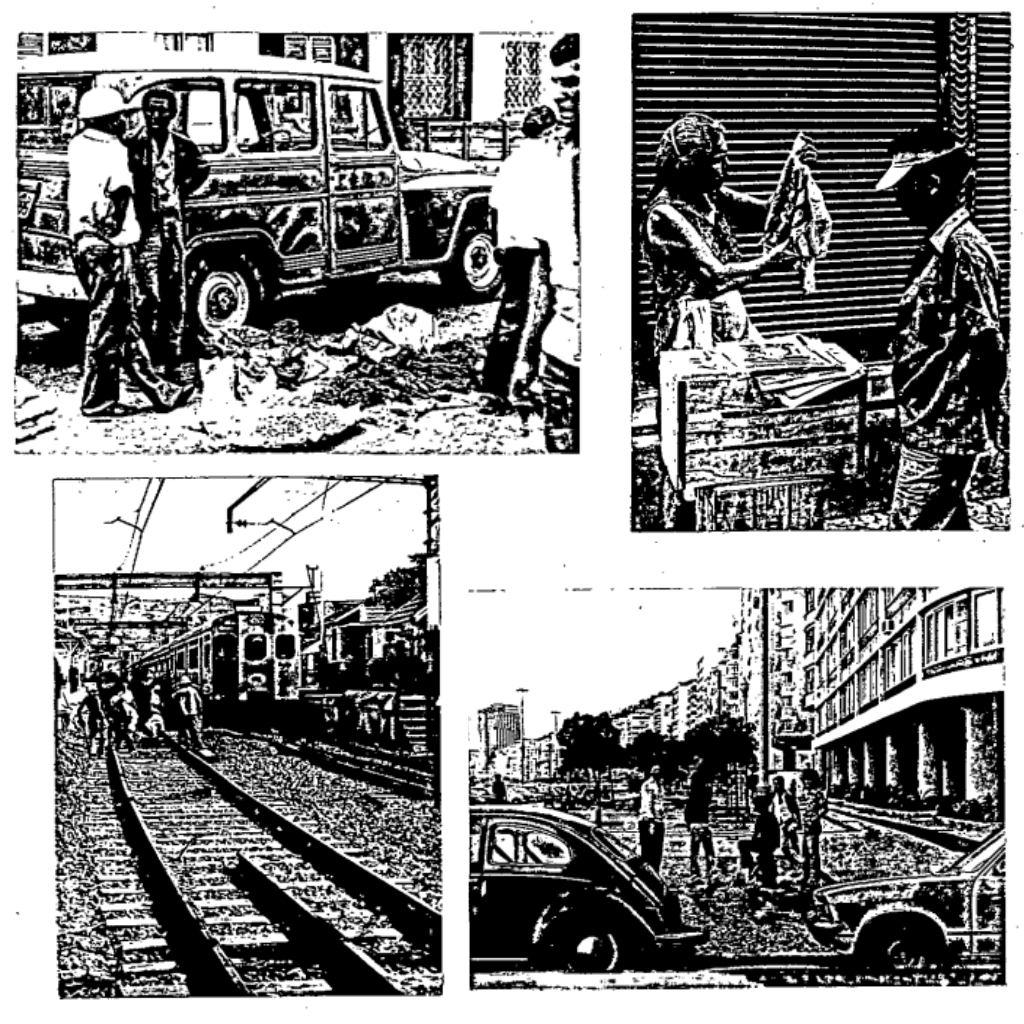

Reaproveitamento do lixo e do excedente industrial

Tese (hoje TCC) de diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1974) versa sobre as diversas formas de reaproveitamento do lixo industrial pela parcela mais pobre da sociedade, como uma tradição de reutilização.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

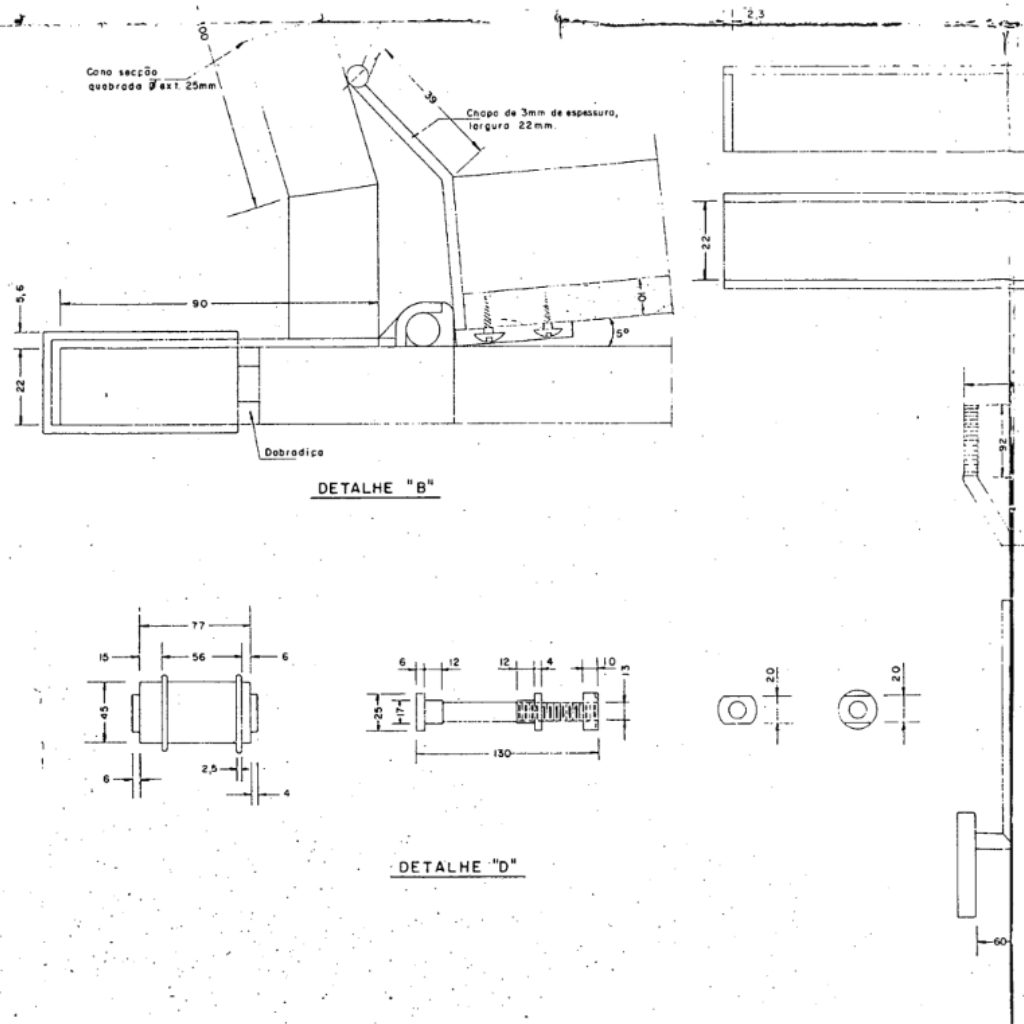

Sistema de deslocamento para paraplégicos

Tese (hoje TCC) da diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1974). O TCC explora o redesenho das cadeiras de rodas para melhorar a mobilidade e a segurança dos usuários, abordando as limitações das soluções atuais e focando nas necessidades específicas dos paraplégicos.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

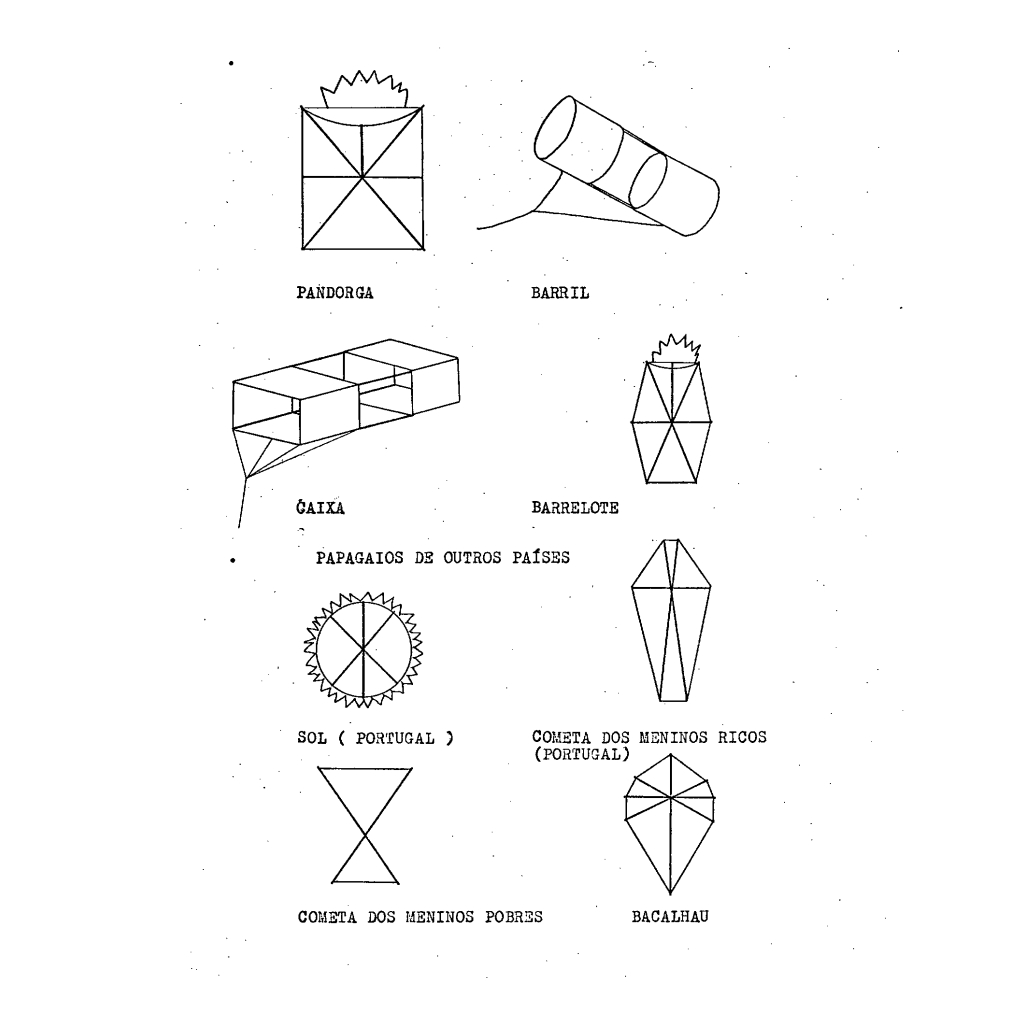

A pipa

Tese (hoje TCC) da diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1976). Este TCC trata da visão geral da pipa como objeto, trazendo um panorama cultural e contexto histórico.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

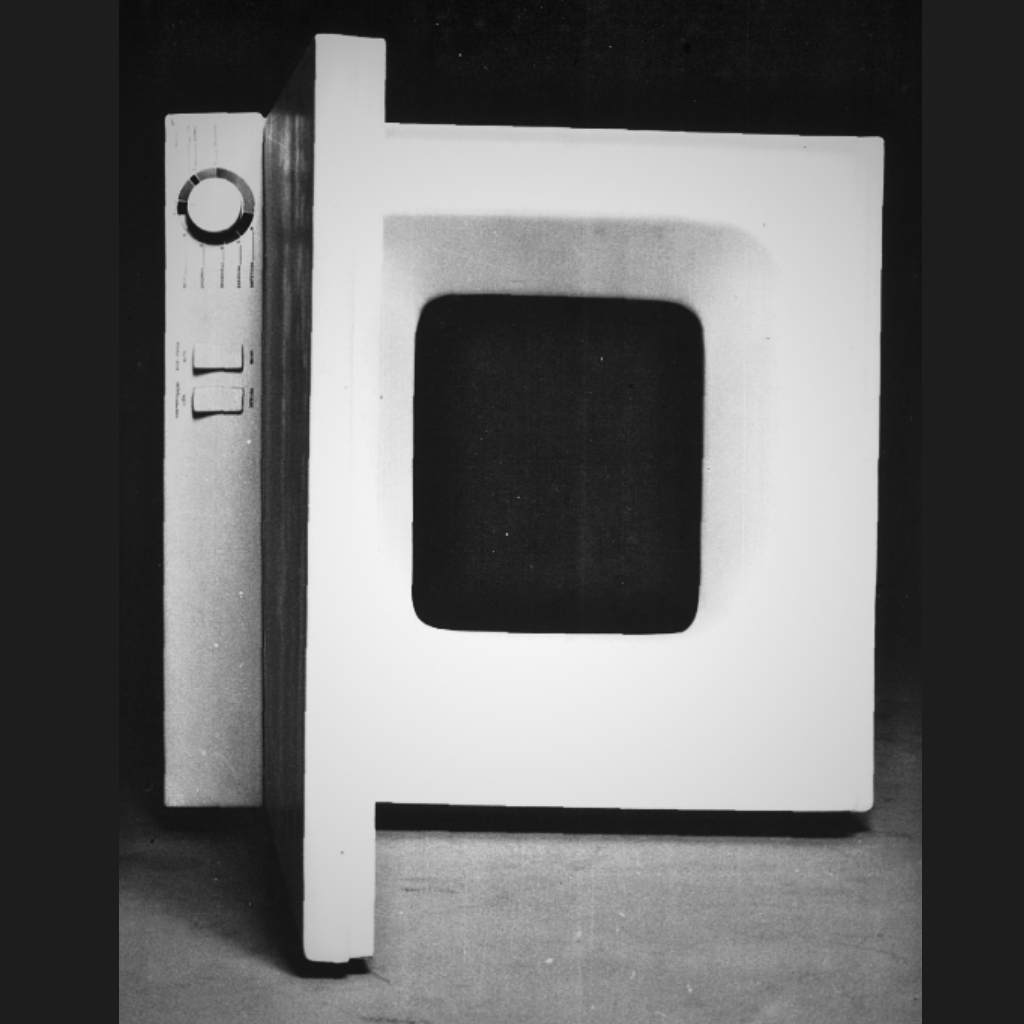

Máquina de lavar roupa

Tese (hoje TCC) da diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1975). O estudo visa otimizar o design da máquina de lavar roupa ao redistribuir seus componentes internos para criar um aparelho mais compacto e acessível, com base na análise das necessidades dos usuários e das limitações atuais do mercado.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

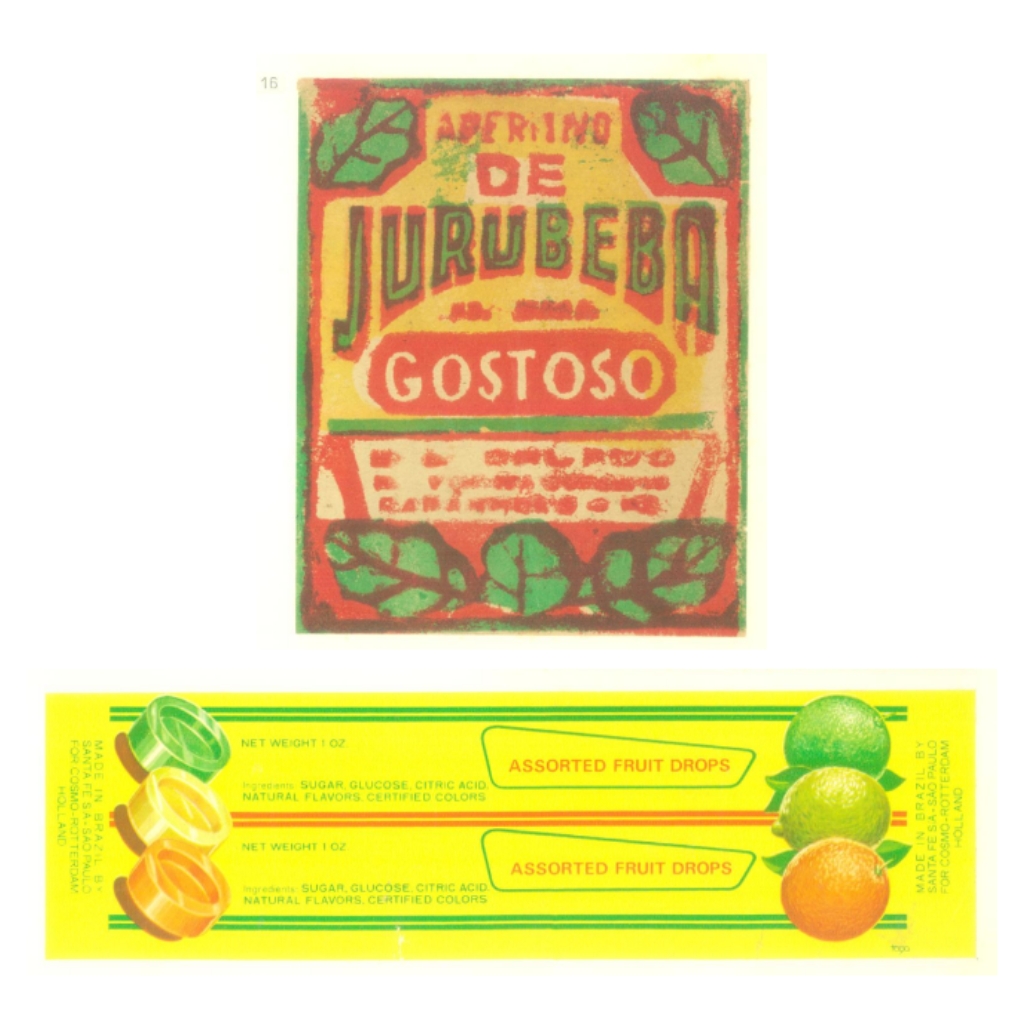

Informações gráficas nas embalagens de consumo

Tese (hoje TCC) da diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1976). O trabalho analisa as informações gráficas nas embalagens, classificando-as em transporte e consumo, e investiga a estrutura e funções dessas informações para entender seu impacto ideológico e simbólico no contato com o consumidor.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

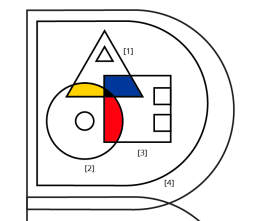

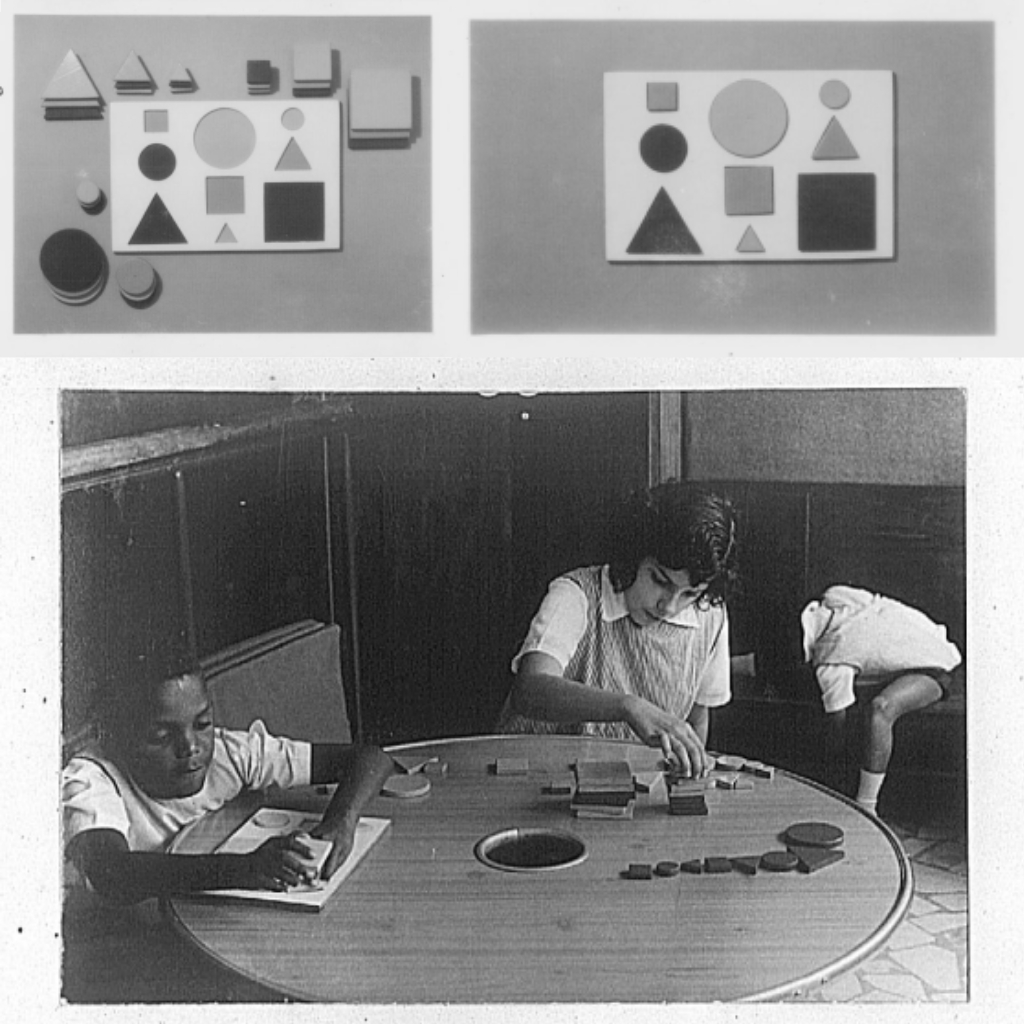

Jogos pedagógicos para deficientes mentais

Tese (hoje TCC) da diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1976). O trabalho investiga a criação e aplicação de jogos pedagógicos adaptados para indivíduos com deficiências mentais, destacando a viabilidade da produção artesanal e a importância dessas adaptações para melhorar a aprendizagem e inclusão social. Posteriormente o TCC propõe o desenvolvimento de jogos pedagógicos para crianças com deficiência mental, focando na percepão visual e coordenação manual, e é adaptado para crianças de 7 a 9 anos, com aplicação também em casos de reabilitação tardia."

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

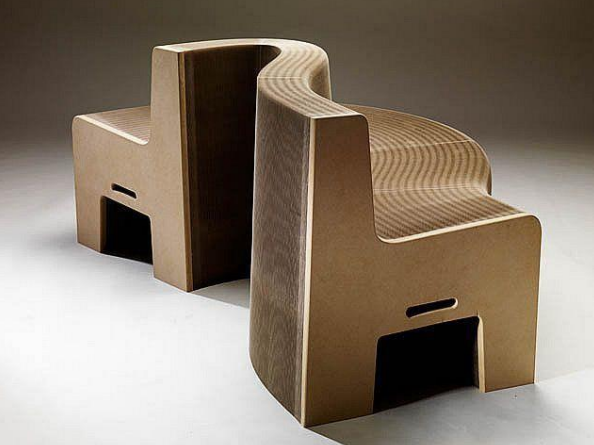

O espaço do homem e do objeto

Tese (hoje TCC) da diplomação na Escola Superior de Desenho Industrial (1976). O trabalho examina a interação entre o homem e os objetos no ambiente urbano, abordando a poluição, simbolismo, e o impacto dos objetos na vida cotidiana, e desenvolve um assento público para ilustrar essas dinâmicas, utilizando uma abordagem multidimensional para entender problemas urbanos e suas implicações sociais.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

Juventude como um valor para o design contemporâneo

Na contemporaneidade, a juventude tem como característica precípua o processo de constante modificação, com periódica superação de padrões, de produtos, costumes. Esta condição se ajusta à espiral de consumo implementada por setores produtivos atuais. Juventude adquiriu estatuto social e seus atributos passaram estar expressos em bens de consumo. No contexto contemporâneo, com frequência o design assume abordagem que favoreça a aceleração da obsolescência programada, por meio de soluções que reifiquem as sucessivas expressões de estética jovem. O reconhecimento social dos indivíduos é cada vez mais dependente de atributos que associados à mocidade (como capacidade de modificação, flexibilidade, beleza, vigor físico...). Nas sociedades de consumo, a reificação desse ideal estético tornou-se um modelo para o que seja desejável, atuando no mercado como um modo de distinção e de pertencimento. Não mais adstrita à mocidade, com a desesperada adesão de setores com idade avançada, a juventude tornou-se um patrimônio a ser conquistado e mantido, em qualquer idade, por meio do consumo de bens e serviços tidos como apropriados. Considerando que na atualidade há a valorização das características jovens enquanto são desprestigiadas as relacionadas à idade avançada, a presente Tese investiga a hipótese de que produtos joviais favorecem o ciclo de descarte e a manutenção de relações de poder assimétricas. O objetivo específico da pesquisa é verificar e demonstrar como o design, por conformar mensagens em objetos, estabelece e sustenta ideologias. Para a consecução desses propósitos, a pesquisa adotou como referencial teórico-metodológico a Hermenêutica de Profundidade de Thompson e a Semiótica de extração Peircena. O método é composto por três etapas: análise sócio- histórica, análise formal e semiótica e interpretação/reinterpretação. Na primeira, foram delineados aspectos do contexto social contemporâneo que promovem o atual protagonismo juvenil e as suas consequentes expressões no campo do design de produtos. Na segunda, foi realizada a análise semiótica de produtos de design contemporâneo, no intuito de compreender como tais objetos podem significar juventude . Esta análise permitiu identificar as estratégias comunicativas empregadas para expressar o conceito de jovialidade por meio de artefatos: adoção de um design provocativo e irreverente; estruturação de uma aparência lúdica; e apropriação de estilos e práticas próprias à cultura jovem. Por fim, na interpretação/reinterpretação desenvolveu-se o estudo comparativo dos elementos que as análises anteriores permitiram construir. Nesta etapa, o trabalho retomou os dados levantados para gerar uma síntese criativa e crítica que relacionou as características do contexto contemporâneo aos modos como o significado de juventude é expresso nos artefatos. Este procedimento não apenas explicitou o caráter ideológico dos produtos joviais, como também demonstrou que a ação do design assume função de ferramenta estratégica para estímulo ao consumo e contribui assim para a limitação da vida útil dos artefatos Com isso, o design, uma atividade que possui enorme potencial para promover o bem estar e a inclusão social, pode contribuir para aceleração do descarte, com correspondente impacto ambiental negativo, ao sublinhar a prevalência de valores jovens. A conclusão do trabalho aponta para a relevância de atividade em design com profundo e forte compromisso ético.

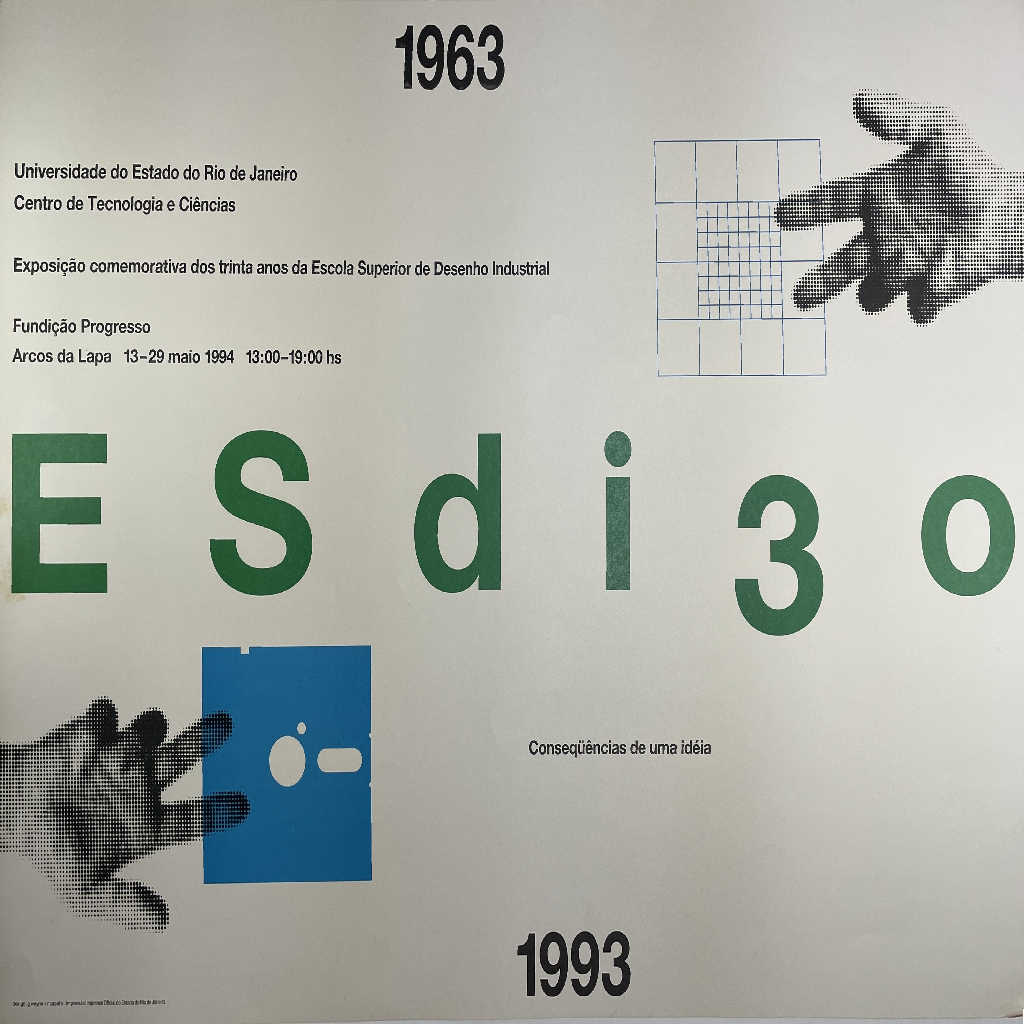

ESDI 30 anos

De 1993 a 1995, a ESDI comemorou seus 30 anos, com diversos eventos e uma exposição comemorativa na Fundição Progresso no ano de 1994. Nela foram exibidos 800 trabalhos de ex-alunos.

Design, heteronormatividade e condições de trabalho: reflexões sobre corpo, gênero e precarização do designer

O presente trabalho tem por objetivo delinear as maneiras através das quais o design atua como um agenciador de identidades heteronormativas que servirão ao modelo heterocentrado do qual se retroalimenta o capitalismo. A pesquisa busca, ainda, evidenciar como a classe de designers se vê refém de uma agenda de precarização do trabalho que a impede de ter qualquer autonomia intelectual sob sua produção, sendo conformada a atender às demandas da classe contratante que, em geral, se compromete exclusivamente com os lucros do que produz. Ao longo dos capítulos, analisarei questões relativas à heteronormatividade no design, condições de trabalho, raça, classe social e o cotidiano em uma escola de design. A partir destas observações, acessaremos reflexões que conjugam estas análises no intuito de entender como a precarização do designer trabalha a favor da manutenção de um sistema capitalista heteronormativo.

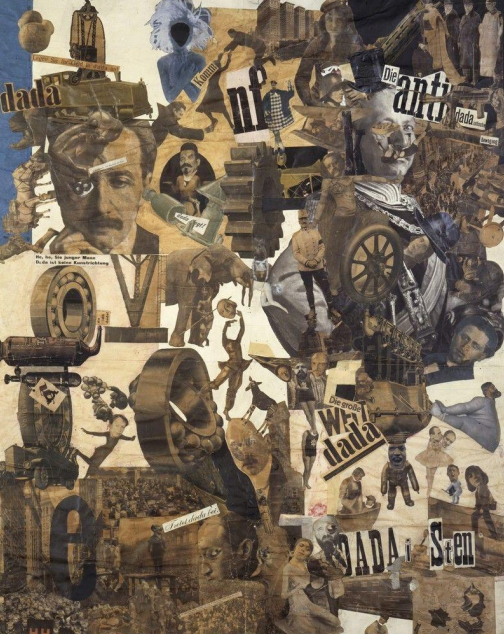

Pela tela, pela janela: a fotografia em fluxo e a colagem como um projetar-se

Na contemporaneidade, a fotografia parece ganhar novos enquadramentos no contexto das comunicações em rede. A virtualização de atividades cotidianas está diretamente conectada ao campo do visível e cada vez mais rápido o estatuto da imagem se modifica. A parte inicial dessa pesquisa é dedicada a entender alguns processos com relação à produção de fotografias na atualidade que impactam esse estatuto e que podem vir a instaurar novos sentidos para o projeto e para o design. A fotografia como janela para o passado e como emanação do real são ideias que permeiam o contexto desse trabalho, porém outros fatores são considerados: a participação ativa dos usuários das redes, não mais espectadores, na produção dos conteúdos que circulam nas mídias sociais; a disseminação de ferramentas de produção e edição de imagens— e a consequente naturalização da manipulação digital — e a instauração no interior do fluxo de uma temporalidade própria. Investiga-se a tela como janela do Eu na dinâmica da produção de fotografias através do celular, por meio do aplicativo do Instagram. À imagem atribui-se a metáfora de um tipo de espelho no qual se vê o olhar do outro. Nesse sentido, uma figura se destaca e aparece no centro da pesquisa: o Eu em fluxo. A pesquisa aborda ainda o que seria um tipo de projeto não entendido como tal pelo campo do design: o projetar-se. O projetar de si é tratado a partir de aproximações com o design, pelo uso das ferramentas para produção das imagens, mas também a partir de diferenças sobre aquilo que é projetado em imagem: o Eu. Através da análise de elementos conceituais e formais de colagens, a pesquisa identifica nessa técnica uma metodologia de produção convergente à dinâmica participativa e à temporalidade dos fluxos. Percebe-se que a colagem se manifesta hoje como forma de expressão que conversa com as ferramentas digitais disponíveis e com a urgência do tempo presente. A serviço de artistas e designers em diferentes tempos, a colagem permite hoje aos usuários das redes sociais, a despeito dos limites impostos pelo meio, a criação de imagens de si abertas ao outro. A pesquisa conclui que, desafiando as molduras dos espaços de interface dos meios digitais, as imagens são também janelas que podem ser atravessadas promovendo e multiplicando conexões.

Helena Rocha Salomão

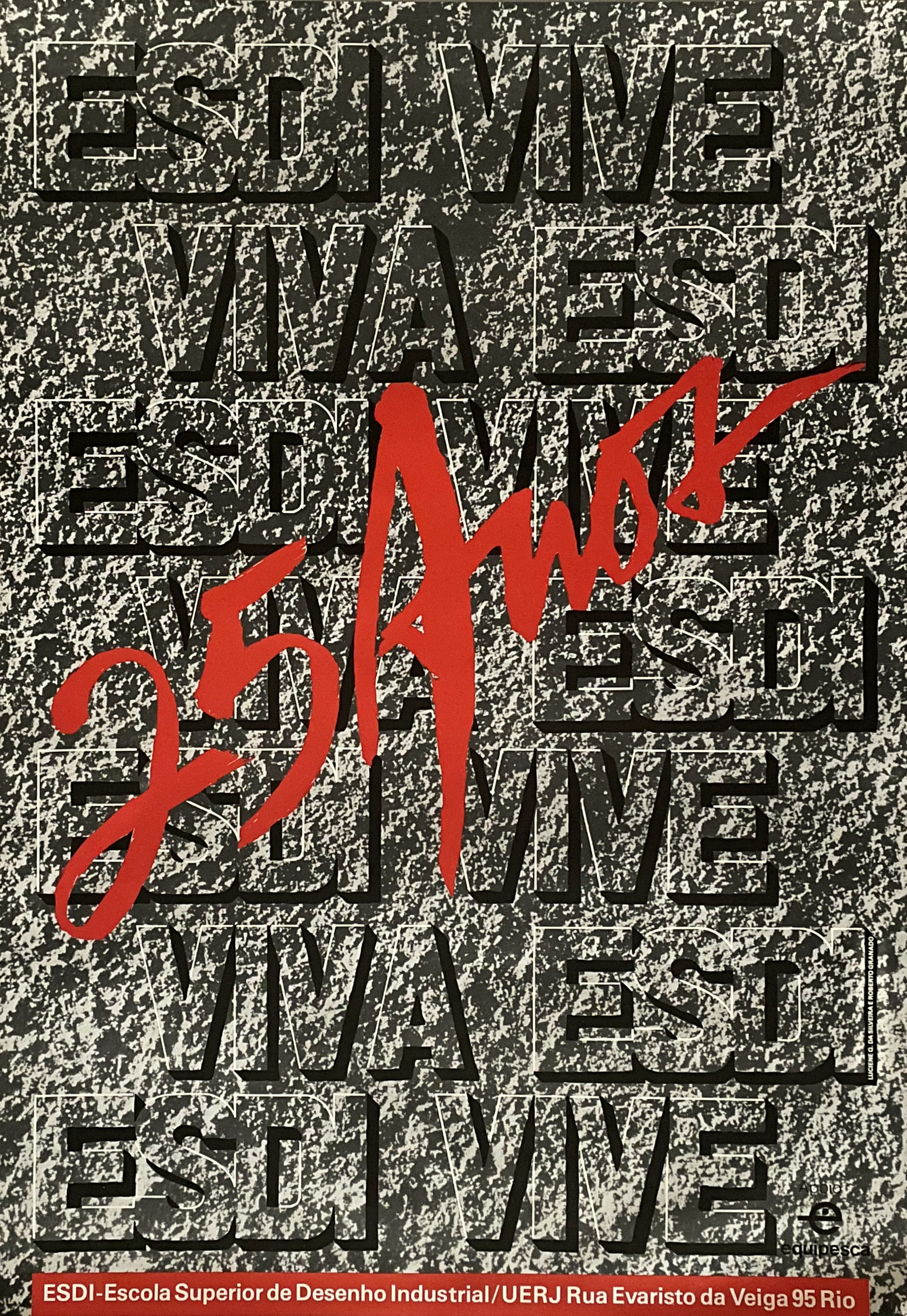

ESDI 25 anos

Durante o ano de 1987, a ESDI comemorava seus 25 anos de atividade.

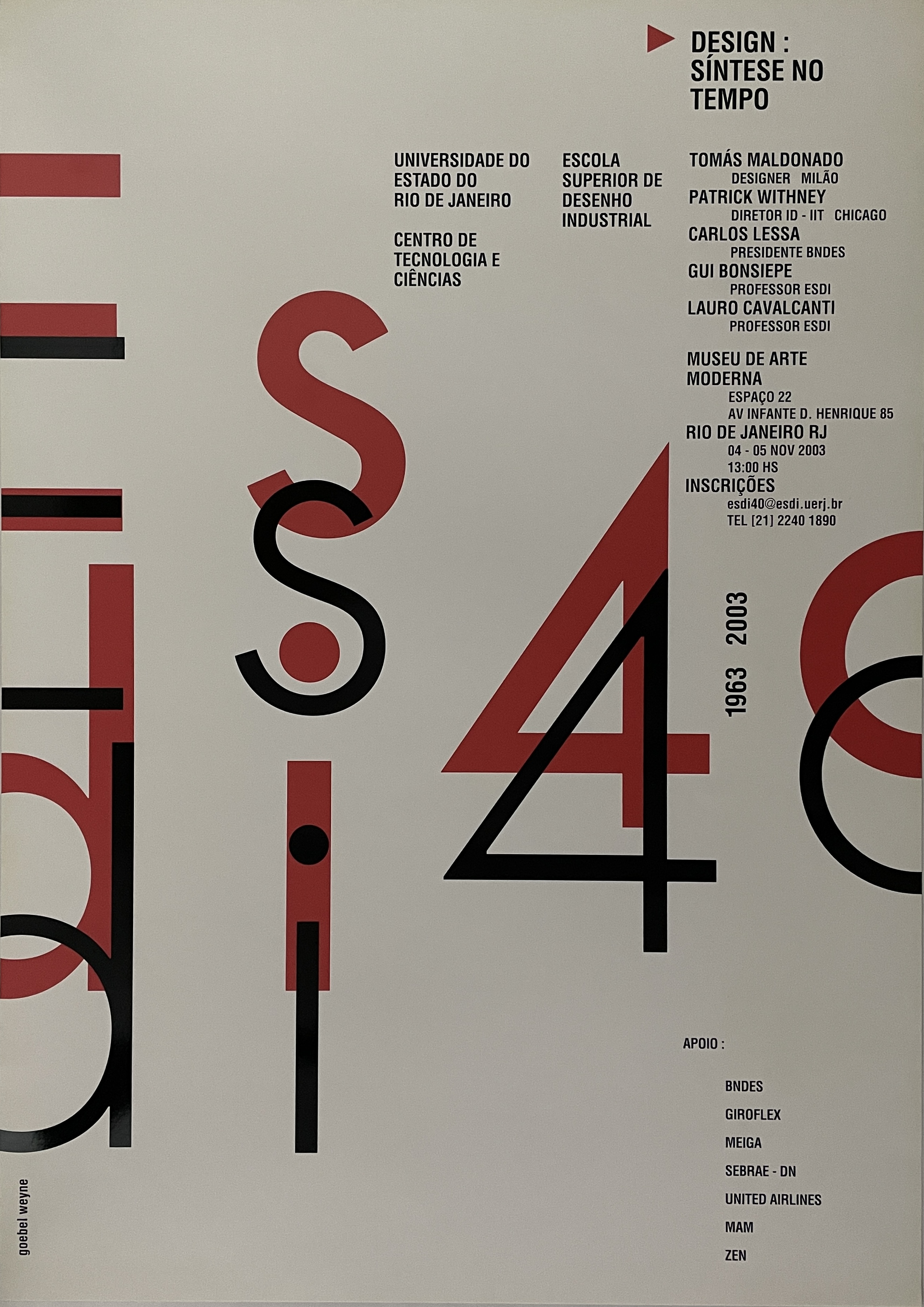

ESDI 40 anos

No ano de 2003 a ESDI celebrava 40 anos de atividade.