Projects

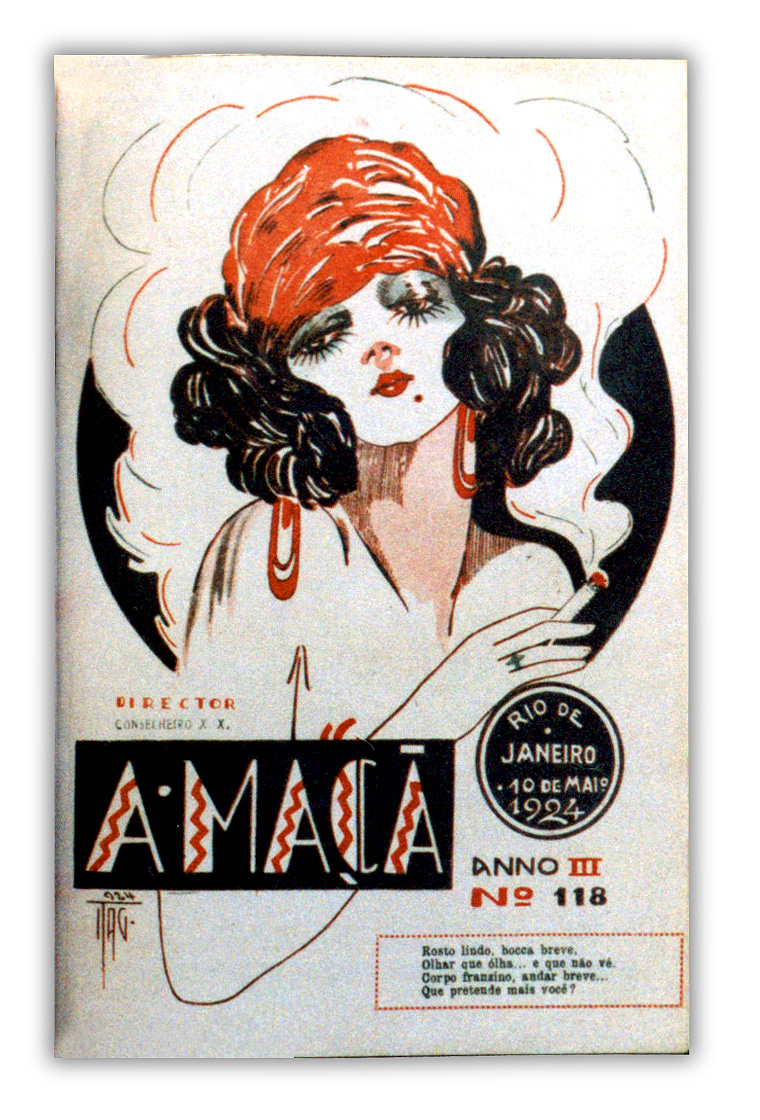

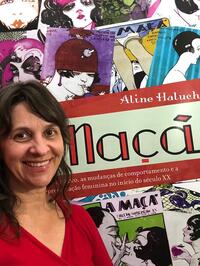

Modernidade e representação visual da mulher na primeira metade do século XX: da cocotte à violão

Com base na análise da revista A Maçã (1922-1926) e do livro Madame Pommery (1919-1920), de Hilário Tácito, foram identificadas condutas modernizadoras estabelecidas por mulheres da década de 1920, especialmente por aquelas que transitavam pela vida mundana e nos espaços de prostituição, das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. São estas condutas modernizadoras dos dois espaços urbanos que deverão ser abordadas no trabalho, evidenciando-se similaridades e dissimilitudes entre elas. A partir da identificação dessas condutas, buscaremos as suas representações na imprensa, na primeira metade do século XX e a transição da linguagem da cocotte para a mulher com traços da mulher brasileira representada na imprensa na segunda metade do século XX. Ambas as representações trazem estereótipos, os quais procuraremos identificar e discutir.

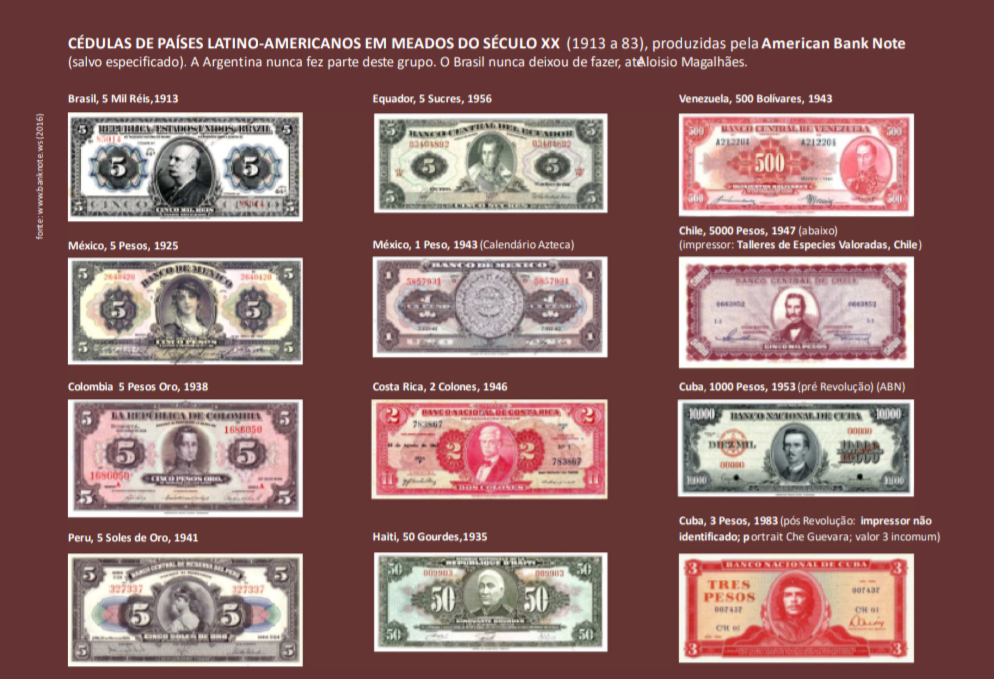

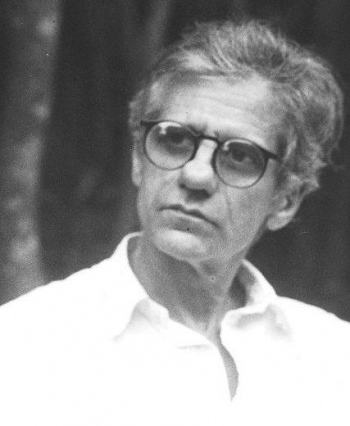

Na Luta, pela Autonomia: A Inflexão de Aloisio Magalhães na História do Papel Moeda - O Design por trás do Objeto

Este estudo pretende verificar como o saber e o fazer do Design potencializam um determinado setor industrial em benefício de um país, de seu desenvolvimento técnico, de sua economia social e de seu processo cultural. O papel moeda é, em primeiro lugar, o objeto mais massivo que existe (todos temos um no bolso); segundo, é o reflexo da identidade de um país ou região; e terceiro, é um produto altamente complexo do ponto de vista tecnológico e simbólico. A estas três razões para seu estudo soma-se a peculiar trajetória deste produto no Brasil, cuja morosidade foi rompida em 1970 pelo Design, enquanto conceito e metodologia, instrumento e saber, através do talento e da capacidade empreendedora de Aloisio Magalhães. Seus três projetos e sua atuação no setor ao longo de 15 anos levaram o Brasil a um árduo processo de busca e conquista de autonomia, contra forças tradicionalistas conservadoras, internas e externas, neste segmento tão especial e único da produção industrial. No bojo de um empreendimento político, tecnológico e econômico levado a efeito pelo Banco Central e pela Casa da Moeda na década de 1970, em cerca de 10 anos passamos de importador a exportador de papel moeda, com todas as vantagens econômicas e políticas da segunda posição. E mais: esta conquista o designer alcançou inovando na forma, no uso e na tecnologia do produto, mudando radicalmente sua linguagem, e integrando-o à sua época. Este trabalho contrapõe ainda o processo paralelo de um país vizinho, a Argentina, mostrando como eles são autônomos nesse setor desde o século XIX, mas sem a influência direta do Design, como ocorreu no Brasil - apesar da fertilidade do Design argentino. Está em jogo o papel (ou papéis) do designer como articulador da autonomia produtiva, da independência econômica e da identidade cultural de uma comunidade.

O livro de arquitetura no Brasil

Os estudos desenvolvidos durante o mestrado estão ancorados nas relações transversais entre arquitetura e o design gráfico; o livro de arquitetura contribui para o debate disciplinar e o contrário também é verdadeiro: a cultura do livro é fomentada pelo tema da arquitetura. Projeto e planejamento, decisões e escolhas, além da ação de agentes responsáveis pela existência material dos objetos, eram abordagens do meu repertório disciplinar (formação em arquitetura) que estavam à disposição para completar aquele ciclo de estudos. Porém, apropriando-se do método de pesquisa da memória gráfica e da cultura material me aproximei do objeto de análise procurando compreender a natureza estratégica da página do livro e das condições de sua realização, permitindo-me perceber como se dá a pesquisa em design. Como afirma Forty, “a aparência das coisas é, no sentido mais amplo, uma consequência das condições de sua produção” (2007, p. 12). Pesquisas semelhantes à que se pretende realizar foram desenvolvidas por Danilo Matoso Macedo na tese de doutorado em Arquitetura e Urbanismo “Biblioteca brasileira de arquitetura, 1551–1750”, orientada por Sylvia Fischer e apresentada na UNB em 2017, e Leonardo Caramori que apresentou a dissertação de mestrado “A biblioteca da Escola Politécnica de São Paulo e seus acervos de engenharia civil e arquitetura entre 1894 e 1928”, orientada por Solange Ferraz de Lima, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP) em 2015. Apesar do hiato temporal entre os levantamentos bibliográficos e documentais realizados pelos autores, são estudos que fornecem pistas de pesquisa num universo disperso, porém específico. Macedo consultou inventários de acervos coloniais e selecionou autores brasileiros a partir de um levantamento em bibliografias gerais sobre o período (2017, p. 1-2), enquanto Caramori se debruçou sobre dois conjuntos documentais: papéis administrativos da biblioteca e da diretoria da Escola Politécnica de São Paulo, importante espaço de articulação política, profissional e intelectual de arquitetos e engenheiros na região de São Paulo (2015, resumo). Observei, na análise preliminar dessas referências, a omissão relativa à dimensão gráfica dos impressos, um campo de estudo ainda incipiente. A afirmação de Tavares que “a mudança do manuscrito para a impressão e dos desenhos feitos à mão para imagens reproduzidas mecanicamente” (2016, p. 19) beneficiou a cultura arquitetônica com a aquisição de códigos de representação foi também importante para a “valorização do trabalho de projeto sobretudo no livro ilustrado” (CARDOSO, 2005, p.161). Fato que justifica a presente investigação que busca compreender o livro de arquitetura como um produto industrial derivado de um projeto e suas dimensões como um produto social e cultural.

O livro infantil ilustrado brasileiro contemporâneo: a importância do projeto gráfico para a experiência dos leitores

A pesquisa de doutorado O livro infantil ilustrado brasileiro contemporâneo: a importância do projeto gráfico para a experiência dos leitores propõe uma investigação a respeito do projeto gráfico dos livros infantis ilustrados contemporâneos brasileiros e sua recepção pelas crianças, no contexto de uma escola pública do Rio de Janeiro, O colégio Pedro II. Busca enxergar a importância do texto e das imagens conciliadas em uma proposta unificada, que se soma às definições do suporte material (formatos, papéis, e recursos gráficos) e como essa conformação do objeto livro afeta e é determinante para a experiência dos leitores infantis. A pesquisa se desenvolve partir de um recorte de obras relevantes selecionadas e analisadas entre os anos 1990 e 2020 com foco no projeto gráfico, e através de oficinas com crianças, que são o público-alvo, com intuito de se compreender a recepção, o olhar, a percepção e a experiência dos leitores contemporâneos.

O Papel do Pensamento Crítico no Desenvolvimento Profissional de Designers: Uma Análise de Experiências no Ensino de Design

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma avaliação do potencial das práticas pedagógicas implementadas no curso de graduação em Desenho Industrial da Escola Superior de Desenho Industrial (ESDI) no que diz respeito ao estímulo e desenvolvimento da habilidade do pensamento crítico em seus alunos. A pesquisa abordará elementos curriculares, a filosofia institucional, métodos de ensino e a influência do corpo docente na perspectiva do exercício do pensamento crítico. O trabalho também busca identificar potenciais desenvolvimentos de métodos colaborativos e eficazes para a promoção de uma formação alinhada às demandas do mundo contemporâneo.

O processo de profissionalização do UX reseacher

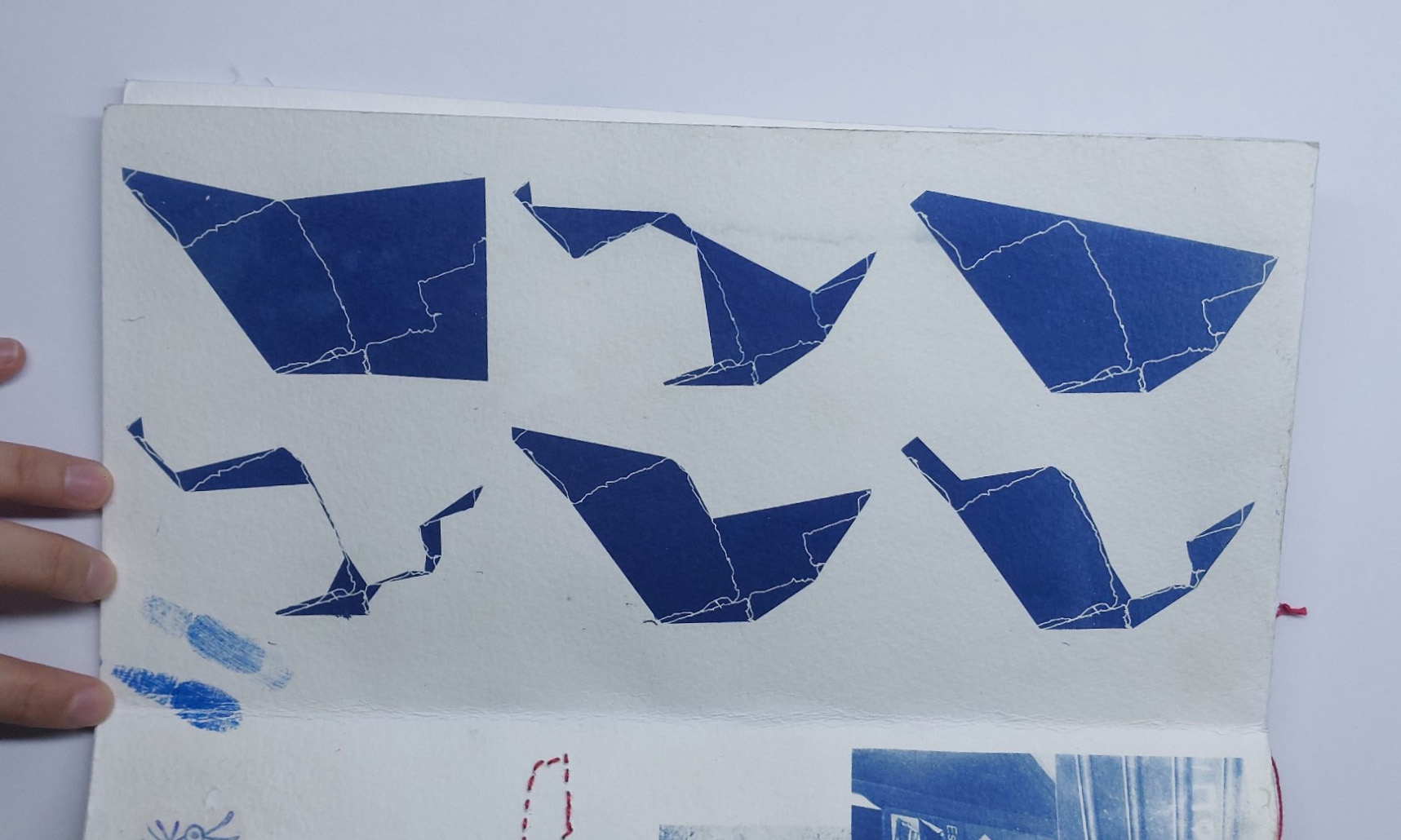

Objects of residual creation: creative processes in design as a facilitating device for awareness and social dialogue

A pesquisa pretende investigar as possibilidades e características de objetos-processo de design, propostos com o nome de objetos de criação residual durante minha pesquisa de mestrado. Tais objetos são trazidos aqui como parte do processo de entendimento acerca de uma realidade externa, dando-se como resultado secundário e consequência material de um pensamento abstrato ou como reflexo da percepção de um contexto ou ambiente.

Ordinary objects: historical processes of exclusion and patrimonialization of design in Brasil

A história do design possui diferentes origens, no entanto, a escolha por narrativas que privilegiem uma ou outra filiação depende do discernimento e da influência política e cultural de quem está no lugar de decisão. Uma das origens das histórias do design brasileiro, no ensino e na produção, se vincula às artes aplicadas e industriais. Contudo, as artes aplicadas no Brasil possuem uma trajetória enigmática, tanto na maior instância de preservação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), quanto na literatura. Sem assumir a ideia de um percurso histórico linear, das artes aplicadas ao design contemporâneo, esta tese argumenta que objetos ordinários que lhes são decorrentes estão espraiados em nossa vida pessoal e na esfera coletiva, seja pela presença física ou pelas memórias a vinculadas a eles. Sob o ponto de vista da história do design, a tese analisa dois momentos em que as artes aplicadas foram postas em foco ou em xeque nos debates de âmbito educacional, de produção (industrial e da cidade) e da preservação patrimonial – o ecletismo e o modernismo. Propõe-se um convite aos designers para refletir sobre o porquê do lugar dado a esta parte da história do design brasileiro e sobre os motivos que fazem com que designers não a reconheçam como elemento da história da cultura projetiva do país.

Parameters for design of health protocols

Esta pesquisa tem como objetivo aplicar princípios de design da informação nos protocolos de saúde pública. Mais especificamente, pretende estabelecer diretrizes para o emprego de tais princípios nos protocolos adotados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A pesquisa descreve como esses protocolos são apresentados atualmente. Eles são predominantemente informações textuais. Neste trabalho, é fortemente sugerido o uso de elementos visuais nesses protocolos, uma vez que isso aumenta a eficiência e a velocidade da compreensão dos procedimentos envolvidos. O uso de elementos visuais nos protocolos de saúde é ilustrado em pro-cedimentos nos quais três atores principais estão presentes: o profissional de saúde (na maioria das vezes médico ou enfermeiro), o gerente de saúde e as pessoas comuns atendidas. Também é apresentada uma revisão da teoria do design da informação e como ela fornece uma base para as diretrizes sugeridas.

Perspectivas Profissionais no Universo das Escolas de Samba: conceito decolonial no projeto artístico

O presente projeto de pesquisa preliminar, como objetivo principal, visa a descrever a linha de acontecimentos dos trabalhos dos designers dentro da ambiência profissional das escolas de samba do Rio de Janeiro, com a perspectiva de um projeto artístico para um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro, que tenha foco na desconstrução dos “universais1 escravocratas” (correntes, grilhões, ferros e ferramentas de tortura) no design anticolonial que pode ser aplicado desde a pesquisa do enredo.

Isso envolve a criação de um desfile que não apenas celebra a cultura e a história do Brasil, mas também desafia as narrativas colonialistas e imperialistas que podem estar presentes em representações tradicionais. O objetivo é criar discussões para a criação, nos projetos artísticos, de um desfile de escola de samba que não apenas entretenha, mas também eduque e inspire, sem reforçar as encenações e elementos causadores de sofrimentos, dores e mortes decorrentes da escravização. Com vistas em promover uma narrativa mais justa e inclusiva da história e da cultura do Brasil sem a banalização da dor.

Plataforma de compartilhamento para materiais para o ensino de desenho

A pesquisa propõe uma reformulação curricular no ensino de Desenho na educação básica, expandindo seu foco além da representação geométrica e projetiva para uma abordagem mais ampla da linguagem gráfica, incluindo graficacia, desenhística e modelagem. O objetivo é proporcionar um ensino mais abrangente e acessível, não apenas para escolas com uma disciplina de Desenho estabelecida, mas para todos os alunos, independentemente do nível de formação. A proposta visa fornecer aos educadores ferramentas para preparar os alunos para interagir com o mundo projetado e material, desenvolver a coordenação motora fina e analisar criticamente a cultura visual, promovendo uma sociedade mais igualitária no consumo de imagens e artefatos.

Presença de Mulheres Negras no Ensino Superior em Design no Brasil

A pós-graduação é um espaço onde as mulheres negras enfrentam diversas formas de opressão, contribuindo para a perpetuação de desigualdades, e que formam barreiras significativas para sua permanência e sucesso nesse nível de ensino. Entre os fatores dificultadores que se apresentam de forma explicita estão a discriminação de gênero, discriminação racial e a maior possibilidade de serem marcadas pelos índices de pobreza. E esses fatores se entrelaçam e se combinam como marcadores indivisíveis para criar desigualdades sistêmicas (WERNECK, 2001). É preciso observar a interseccionalidade das experiências, reconhecendo que as mulheres negras enfrentam simultaneamente múltiplas formas de discriminação e violência, dificultadores de qualquer tentativa de ascensão social.

Program of Pará: clashes in the field of jewelry design

Esta pesquisa investiga o universo joalheiro contido no Programa de Desenvolvimento do Setor de Gemas e Metais Preciosos do Estado do Pará – Programa Polo Joalheiro, sediado nas instalações do Espaço São José Liberto, no município de Belém (PA), tendo como gestora a Organização Social (O.S.) Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (IGAMA). Considerando as disputas e os embates entre designers, ourives, lapidários e gestores do Programa, objetivou-se identificar como são construídos os valores do campo, as regras e estratégias utilizadas pelos gestores em definir o que é joia e quais agentes são responsáveis pela sua criação dentro do processo de institucionalização do fazer joalheiro local, assim como, identificar e apontar as estratégias dos demais agentes utilizadas na tentativa de romper com essas regras ou de se manter nelas. Observando ainda, como catalisador das tensões já existentes, a inclusão do Segmento Produtos de Moda, em 2011, que dividiu as demandas do setor de recebimento e avaliação de produtos com as joias. Como base metodológica da pesquisa, utilizou-se a associação entre pesquisa bibliográfica, observação participante dentro do setor de recebimento e avaliação de produtos, entrevistas com os agentes e uma vasta pesquisa documental em fontes primárias do Programa Polo Joalheiro, entre elas, os relatórios institucionais, os catálogos de coleções de joias e documentos normativos de procedimentos internos. Para descrição e análise dessa realidade, apropriou-se como instrumento teórico-metodológico da rede de teorias do sociólogo francês Pierre Bourdieu, lançando mão de seus principais conceitos, a saber, Campo, Agentes, Habitus e Capital. Por fim, com o processo de análise das entrevistas e dos documentos pautados nos conceitos listados acima, a pesquisa concluiu-se com a reflexão acerca das circunstâncias que provocam os embates dentro do campo joalheiro paraense.

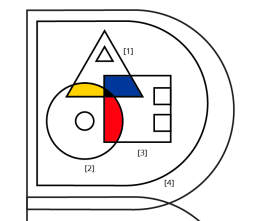

Project and autonomy: pedagogical assumptions for a Design discipline in Brazilian basic education

A tese apresenta o campo do design como proponente de uma educação para o fazer, na forma de uma disciplina para integrar a educação básica do ensino público no Brasil. Uma disciplina de Design, que se propõe a desenvolver competências e habilidades relacionadas a projetar e a construir coisas. Tal proposição sustenta-se pela hipótese de que a falta de uma educação dessa natureza, no decorrer da história do país, possa estar diretamente relacionada aos problemas que enfrentamos em termos de projeto e de desenvolvimento econômico e social. Acreditamos que a implementação de uma educação para o fazer possa dar início a um processo de aprimoramento intelectual e técnico inédito da sociedade brasileira. E, além, que promova uma condição de autonomia, individual e coletiva. São quatro os conceitos fundamentais que alicerçam nossa proposição. O primeiro é a noção de autonomia. Vista aqui à luz da filosofia e das ciências sociais e políticas, apresenta-se como um fim, um objetivo desejável e para o qual destinam-se os esforços de se pensar uma educação para o fazer no Brasil. O segundo conceito é o campo dos ofícios artesanais. Suportada pela premissa de que fazer é pensar, a presença dos ofícios torna-se condição primordial para se propor uma educação para o fazer. São os ofícios que nos fornecem importante cabedal teórico e técnico para o implemento das atividades voltadas ao fazer manual, abrigando, de forma encorpada, os princípios pelos quais se desenvolvem as habilidades da mão, do olho e do cérebro. O terceiro conceito é a educação, como meio pelo qual um projeto dessa dimensão possa se estender, gradativa e consistentemente, à toda a população. O quarto é o próprio design, visto aqui não mais como uma parte dos processos de produção industrial ou artística, mas sim, de maneira mais ampla, como arte liberal e como retórica, conforme aponta Richard Buchanan. Desta feita, ele é evocado à tarefa de projetar o que quer que seja, inclusive, uma disciplina cujas bases residem nas práticas e no conhecimento acumulado pelo design. Destarte, o objetivo da tese é relacionar a proposta de uma educação para o fazer à promoção do senso de autonomia, por meio do design. Para isso, procede uma discussão acerca das relações entre os campos do design, dos ofícios artesanais e da educação, trazendo à tona questões pertinentes aos aspectos históricos e socioculturais brasileiros, de maneira a construir uma reflexão que acolha as particularidades do processo constitutivo do país. Com ganas de apontar um caminho, entre outros possíveis, para o alcance de uma condição de autonomia pelo Brasil, relacionamos o design à educação, por meio do ensino de projeto e práticas artesanais.

Project Thinking, design thinking in maker culture practices at school

A pesquisa consiste em produzir reflexões relacionadas a processos e desenvolvimento de atividades multidisciplinares, onde oportunidades e desafios são mapeados de acordo com as necessidades do contexto escolar dos alunos envolvidos, sugerindo o pensamento projetual, auxiliado por um uso consciente e produtivo dos recursos digitais e analógicos disponíveis, para planejar, projetar e criar conteúdo, a partir de oficinas de criação de identidade visual e de produção audiovisual. O projeto possibilita intervenções ativas e colaborativas envolvendo abordagens de design thinking em sala de aula, despertando a curiosidade e motivando o aprender fazendo da cultura maker, entendendo cada etapa na produção, interligadas entre si para realização de um projeto final. Produzindo e coletando dados diretamente do campo, e cartografando seus personagens, suas redes e tramas, a pesquisa implementa na prática a parceria entre o Núcleo Design & Escola do Laboratório de Design e Educação da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o D&E DesEducaLab ESDI/UERJ e a comunidade escolar, alunos e professores do Colégio Estadual Operário João Vicente (CEOJV), voltado para o ensino médio regular e situado na região de Imbariê, em Duque de Caxias-RJ.

Projetos de escola em disputa: resistências pedagógicas à implementação do design moderno no Brasil na década de 1960

A implementação do ensino do design moderno ocorreu a partir da década de 1950 no Brasil. A década seguinte foi muito promissora e fértil em ideias educacionais para a profissão porque, além das instituições acadêmicas estarem sendo postas em questão pelos estudantes no mundo todo, aqui, ainda não se havia institucionalizado o ensino de design, que se consolidaria com a regulamentação do currículo mínimo obrigatório adotado no final da década. Essa pesquisa, inserida no campo da história em design, centrou-se em 3 projetos de escolas de design que tentaram, sem sucesso, ser implementados no Brasil nesse momento: a Escola de Desenho Industrial e Artesanato, projeto da arquiteta Lina Bo Bardi inserido no Complexo do Solar do Unhão, Salvador, Bahia, de 1961-64; o Centro de Estudos Universitários do Parque Lage, em 1965, também projeto de Bo Bardi; e a paralisação de 14 meses da Escola Superior de Desenho Industrial, entre 1968-1969, uma tentativa coletiva de reforma estrutural da escola. Desenvolvendo uma abordagem decolonial sobre a história do design no Brasil, buscou-se recuperar um debate entre visões divergentes que guiaram os primeiros anos de instauração da educação e prática de design moderno no país, olhando para projetos que ofereciam alternativas ao que estava sendo consolidado como modelo de ensino. Após extensa pesquisa arquivística, como uma maneira de imaginar como essas escolas poderiam ter funcionado, já que ficaram em projeto, as fabulações especulativa e crítica (foram mobilizadas como ferramentas metodológicas.

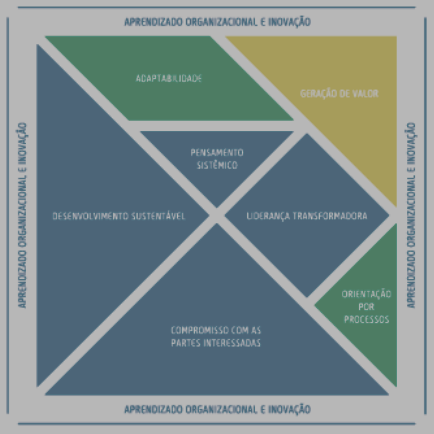

Quality certifications and certification CERNE: comparative analysis of performance evaluation of business incubators

Esta tese apresenta o campo teórico-conceitual das incubadoras de empresas de modo a tratar da origem do termo e práticas, de seu percurso evolutivo no Brasil, assim como de sua importância em diferentes aspectos do campo do desenvolvimento humano, territorial e competitivo nacional. Ademais, discorre-se sobre as certificações organizacionais mais importantes em nível nacional e internacional não só no campo das incubadoras de empresas, mas também no de certificações de produtos e processos, e serviços, e apresenta-se de forma teórico-conceitual o Modelo CERNE, suas características, níveis, processos e incubadoras certificadas. O ponto de partida deste estudo foi a hipótese de que o Modelo CERNE se configura como uma certificação de incubadora mais apropriada do que as demais abordadas, e acredita-se que com o seu aperfeiçoamento, o CERNE tem se configurado como a mais adequada, gerando enorme valor para o ecossistema de inovação do Brasil. A metodologia aqui adotada envolveu a busca e o tratamento de dados secundários de organizações e normatização sobre certificações institucionais; a prospecção de dados primários, que lançou mão de questões previamente organizadas em um roteiro semiestruturado, junto a um conjunto de interlocutores-chave integrantes do ecossistema de empreendedorismo inovador nacional, mais precisamente gestores de entidades de apoio e de normatização das incubadoras no Brasil; a apresentação do CERNE comparativamente às outras certificações existentes; e os resultados de uma pesquisa de campo à luz da pergunta-guia hipotética de nossa investigação. A pesquisa de campo foi realizada através de um roteiro semiestruturado e a aplicação de questionário eletrônico com 23 questões objetivas (enviado a todos gestores de incubadoras associados à ANPROTEC em 2018), do qual recebemos 64 respostas. Assim, pelos resultados obtidos, verificou-se a hipótese de que a certificação CERNE é a mais adequada para as incubadoras de empresas brasileiras.

Reading, understanding and participating: a proposal for collaborative communication of IBGE with the citizen

A presente tese de doutorado trata da relação de colaboração cidadã com a comunicação pública. Partiu-se da hipótese de que a criação de um sistema colaborativo no setor público, a ser desenvolvido com ferramentas de Design, através da participação do cidadão, possibilitaria aprofundar o sentimento de cidadania, ampliar a democratização da informação e apresentar uma visão mais ampla da sociedade. Acredita-se que, no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seria possível obter informações diferentes das levantadas nas pesquisas em campo da instituição. Importante notar que os campos do Design e Jornalismo atuam em conjunto nos processos de comunicação no IBGE, podendo ser vistos como fatores de inovação no setor público. A metodologia de pesquisa utilizada foi o Modelo de Pesquisa em Design de Illinois, além de revisão exploratória e sistemática de literatura e entrevistas. No começo da pesquisa, foi identificado a inexistência no Governo, até então, de um sistema de via de mão dupla de colaboração com o cidadão, por essa razão foi proposto o modelo denominado G2C2G2S (Governo-cidadão-governo-sociedade). Foi verificado que o cidadão tem interesse em colaborar, que entende a importância disso para a sociedade e que se sente valorizado com isso. Também foram encontradas evidências de que a colaboração cidadã pode ser um fator de fortalecimento da democracia. A partir do modelo G2C2G2S e das diretrizes estabelecidas, foram elaboradas orientações para a criação de sistemas colaborativos para o setor público, denominado Sistema COLAB de Comunicação do IBGE. A relevância desse tema remete à cidadania e democracia, bem como ao uso do design para a inovação. O caráter original da pesquisa, nesse contexto, advém da constatação de que os institutos de estatística - exceto o IBGE e o Instituto Nacional de Estatística do Chile (INE) - não estimulam práticas colaborativas nem de participação cidadã. Por fim, não se deve esquecer que o cidadão deve estar sempre no centro da atenção dos governos, pois ele é o principal usuário dos serviços públicos.

Recomendações para o wayfinding design em hospitais pediátricos: A influência dos artefatos de comunicação gráfica, tátil e audível no comportamento informacional dos usuários

O objetivo da presente pesquisa é conceber e avaliar um conjunto de diretrizes para que os designers de wayfinding e arquitetos brasileiros possam utilizar em projetos relativos às situações de orientabilidade espacial em ambientes de saúde, com enfoque pediátrico. Para isso, fez-se o uso de uma série de instrumentos relacionados ao método Wayfinding Information Behavior – WIB (Comportamento Informacional de Orientação), como as Entrevistas Semiestruturadas. Além disso, foram aplicadas as técnicas de Estudo documental e Observação Não-Participante, selecionadas para aplicação durante as etapas da pesquisa de campo. As revisões sistemáticas e narrativas de literatura possibilitaram, através das strings de busca, a categorização dos dados em: Conceitos de Wayfinding; Design de Wayfinding; Wayfinding em Hospitais. Nas Entrevistas Semiestruturadas foram utilizadas três amostras por conveniência, composta por gestores e informantes-chave, pais e/ou responsáveis pelos pacientes e os colaboradores da equipe de serviço do hospital Instituto Fernandes Filgueiras (IFF/Fiocruz), localizado na cidade do Rio de Janeiro. A amostra de usuários foi selecionada conforme os critérios de inclusão: adultos, todos os gêneros, maiores de 18 anos, de diversas condições socioeconômicas e de níveis de escolaridade distintos. As informações foram coletadas durante as gravações das conversas com os participantes, o que permitiu que as respostas dos usuários externos e do staff do hospital fossem gravadas e depois transcritas.

Recommendation systems in news sites: contextualization as proposal for the engagement of users

Em um contexto de aumento exponencial na produção de conteúdo e de mudanças no modelo de consumo de notícias, os sistemas de recomendação de conteúdo apresentam-se como elementos que auxiliam na promoção do engajamento de usuários em sites de notícias. Entretanto, observa-se especificamente no âmbito dos sites de notícias o baixo desempenho dos sistemas de recomendação de conteúdo, em especial as reduzidas taxas de engajamento identificadas em acessos oriundos de fontes externas (redes sociais, buscadores e outros que já constituem a maior parte dos acessos). Dessa forma, tem-se por objeto da pesquisa a recomendação de notícias nas páginas de conteúdo dos sites de notícias, com ênfase nos sites brasileiros. Nessa tese é apresentada a análise teórica e prática a respeito da utilização de sistemas de recomendação automatizados no contexto da notícia, de maneira a validar quais aspectos desses sistemas exercem influência sobre os índices de engajamento. Para isso, são propostas três hipóteses a serem validadas a partir do resultado de pesquisas e experimentos práticos, a saber: 1) Mudanças no design de páginas de conteúdo (incluindo layout, usabilidade e/ou critérios dos elementos de recomendação de conteúdo) impactam nas métricas de engajamento do usuário com o site de notícias; 2) As variáveis página de destino e origem do tráfego influenciam de maneira relevante as métricas de engajamento dos sites de notícias; 3) O contexto interfere na probabilidade de um determinado usuário consumir uma notícia (Independente do nível de interesse por este conteúdo). Além disso, são identificados problemas e fatores que trazem complexidade para a utilização dos sistemas de recomendação de conteúdo automatizados no contexto específico do jornalismo e das notícias. A partir de análises de métricas e pesquisas acerca do estado atual da recomendação nos sites de notícias brasileiros, é proposta a categorização dos critérios utilizados na recomendação de conteúdo destes sites, bem como cenários conceituais que apontem para soluções que promovam melhores resultados em especial na questão do engajamento dos usuários - na utilização de sistemas de recomendação em sites de notícias

Roda de samba as fruition: learning from other cosmologies ways to live and die in the face of perspective’s end

A partir da observação participante da roda de samba Terreiro de Mangueira e de outras rodas de samba na cidade do Rio de Janeiro, pretendo traçar um diálogo entre as cosmologias dos povos originários e dos povos negros brasileiros para pensar formas de agir, reagir, viver e morrer diante das mudanças causadas pela ação humana no antropoceno.

A noção de crise é abordada para pensar em muitas camadas: crise do design, crise do projeto, crise climática, crise do capitalismo e crise da democracia.

Busco encontrar o que e como a roda de samba, herança brasileira de festa e resistência da diáspora africana, pode contribuir para pensar e agir em meio ao conjunto de crises que se apresentam.

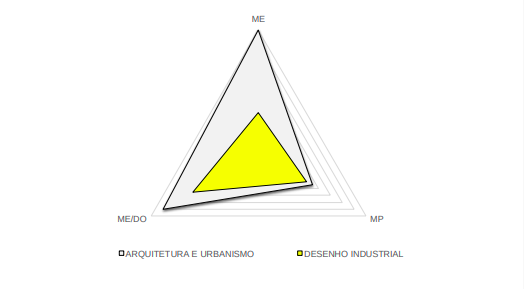

Scientific production in postgraduate programmes in design in Brazil

O objetivo desta tese é apresentar o estado da arte da produção científica gerada pelos programas de pós-graduação stricto sensu em Design no Brasil, tendo como base a Avaliação Quadrienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de 2013 a 2016. Nesta pesquisa, entende-se produção científica por artigos publicados em periódicos, trabalhos em anais, livros, capítulos de livros, teses e dissertações. Para esta definição são considerados os critérios da CAPES, responsável pela avaliação da pós-graduação stricto sensu brasileira. O problema central que motiva a elaboração desta pesquisa é o isolamento observado entre esses programas, independentes, dispostos em forma de arquipélago . Isso tem resultado em fragmentação e umbilicalismo da produção científica, com baixa aplicabilidade das pesquisas e, por fim, dificuldade de internacionalização do campo científico do Design. Isso posto, define-se a hipótese desta pesquisa: a consolidação da produção científica em Design no Brasil depende das relações científicas internas e externas dos programas de pós-graduação stricto sensu do campo, sendo essas relações impulsionadas pelos coordenadores, pelos docentes, discentes e também egressos. Para a elaboração desta pesquisa, a metodologia foi dividida em três etapas complementares: levantamento bibliográfico, pesquisa documental e entrevistas. Com o intuito de contextualizar a pós-graduação como campo científico e estudar a variável independente da hipótese, utilizou-se como referência central a obra de Pierre Bourdieu, sobretudo em sua Teoria do Campo. Durante a pesquisa documental, realizou-se uma revisão sistemática de artigos dos anais das edições de 2014 e 2016 do 11º e 12º P&D Design. Em seguida, foram coletados, tabulados e analisados os dados da produção científica dos programas de pós-graduação stricto sensu em Design na Plataforma Sucupira da CAPES, referentes à avaliação quadrienal (2013-2016). Nesta tese, apresenta-se os resultados da produção de teses e dissertações no período. Por fim, como parte da pesquisa de campo desta tese e com o objetivo de realizar uma análise qualitativa, optou-se por entrevistar coordenadores de programas de pós-graduação stricto sensu em Design e coordenadores da CAPES para a área de avaliação Arquitetura, Urbanismo e Design.

Service Design for Online Museum Education: aproaching museums, science centers, their visitors and the scientific community

A popularização da Internet e dos dispositivos com Tecnologias de Informação e Comunicação na sociedade contemporânea impulsionou a criação e adaptação de diferentes serviços para o formato online. Museus e centros de ciência, diante da pandemia da COVID-19, se viram ainda mais compelidos a realizar suas ações através de tecnologias digitais em rede, como forma de continuar dialogando com o público durante o período em que estiveram fechados para visitação; apesar das discussões sobre o uso desses meios existirem desde o início da expansão da Internet. Diante da emergência dessa atuação em 2020, museus e centros de ciência efetuaram diferentes esforços e iniciativas, que evidenciaram desafios e limitações, mas também revelaram oportunidades de aproximação com seus visitantes. Essa dinâmica faz parte de uma nova modalidade, a Educação Museal Online, proposta por pesquisadores brasileiros, e discutida por iniciativas que reúnem estudiosos de museus da Europa e dos Estados Unidos. Contudo, a reabertura dos museus e centros de ciência desacelerou a atuação nas mídias digitais em muitos desses espaços, já que a sua rápida adoção foi circunstancial, não fazendo parte de um projeto dos serviços online e remotos para uma atuação dos museus e centros de ciência, simultâneo às suas atividades presenciais. O design de serviços é uma abordagem multidisciplinar, que integra métodos e ferramentas originários de outras áreas, como administração e marketing, e busca criar e otimizar serviços de modo a oferecer experiências de qualidade para os clientes, considerando elementos tangíveis e intangíveis que fazem parte daquilo que está sendo oferecido. Esse recente campo que se concentra em projetar processos, infraestrutura física e digital e as características para as interações entre clientes e organizações, pode também contribuir para o desenvolvimento de ambientes online multiusuários para Educação Museal Online. Esta pesquisa aborda como o design de serviços pode contribuir para o redesenho dos serviços de museus e centros de ciência para o formato online, remoto e/ou híbrido, identificando um conjunto de características e orientações projetuais que promovam oportunidades de diálogo e interação entre visitantes, equipe do museu, cientistas e pesquisadores, atendendo às suas necessidades e também suas restrições e fortalecendo a função educativa e comunicativa dos museus e centros de ciência nas mídias digitais.

Spatial analysis of user interactivity control: the interaction design of TV operating systems

Esta pesquisa se caracteriza, prioritariamente, por analisar o processo de interatividade dos sistemas operacionais de TV para uma melhor usabilidade com o sistema sem o uso de um controle ou dispositivo físico que comande o televisor doméstico. Sugere que, em um futuro próximo, o usuário controlará a televisão com o controle espacial, que compõem ações sensoriais do ambiente através de medidores referenciais de distância, orientação, movimento, identificação e localização. Assim, o telespectador (usuário) controlaria o software e hardware da TV com o uso do corpo, através de movimentos corporais que gerariam imputs de interativos entre homem e máquina. Isso só é possível com a evolução dos aparelhos de TV, passando do analógico para um processo de implementação digital que trouxe mudanças na programação e no conteúdo, sendo este um processo ainda em implantação e evolução.Os aparelhos de TV que se transformaram para o que são chamados hoje de SmarTVs, possuem acesso à internet, aplicativos como conteúdo e principalmente se caracterizam, assim como um computador pessoal ou um celular, pelo uso de sistema operacionais especialmente desenvolvidos para TVs. Então, para poder gerenciar diretrizes vislumbrando o controle espacial, este trabalho pretende, através de um experimento e a criação de um protótipo de simulação, executar testes com voluntários para compor parâmetros iniciais de entendimento sobre a interatividade e usabilidade desta tecnologia, compondo uma análise de personas através do mapeamento de suas ações. Com este trabalho, pretende-se contribuir para as pesquisas no desenvolvimento de padrões e diretrizes a serem usados nos sistemas operacionais de TV, contribuindo para o desenvolvimento do design de interação para elaboração de produtos interativos para as futuras TVs.