Formulários para download

Embasando Didáticas para o ensino de Design em Cursos Profissionalizantes do IFRO

O ensino de Design tem se mostrado essencial no desenvolvimento de competências criativas e tecnológicas para diversos setores no século XXI. No entanto, a integração de tecnologias no ensino de Design em cursos profissionalizante do Instituto Federal de Rondônia, ainda enfrenta barreiras, como a desigualdade de acesso e a falta de metodologias adequadas, além de desafios educacionais como dificuldades de aprendizagem que resultam em baixa qualidade em produções gráficas. Nesse sentido, após o trabalho de atualização didática, nos semestres letivos posteriores, os resultados ainda demonstravam pouco entendimento relacionado ao processo de criação de peças gráficas. Baseado nesse contexto, foi possível direcionar o trabalho docente não apenas na aprendizagem alicerçada na operacionalidade de cursos profissionalizantes, que pouco auxilia na compreensão de processos criativos e projetuais em Design, mas no desenvolvimento de um método de ensino potencializador do Design, como atividade criativa. O objetivo principal deste trabalho consiste em analisar como as tecnologias educacionais podem contribuir para o engajamento dos estudantes de cursos profissionalizantes da área de Design, conectando os conhecimentos prévios com conhecimentos de conteúdos de Design. Os objetivos secundários são: (i) Investiga o estado da arte sobre o ensino de Design; (ii) Desenvolver soluções educacionais; (iii) Analisar o impacto dessas tecnologias no engajamento discente; (iv) Avaliar a eficácia das tecnologias no processo de ensino e na aprendizagem. A partir das observações feitas nas experiências em sala de aula, identificou-se a necessidade de uma intervenção pedagógica para analisar possíveis fatores que afetam o desempenho dos alunos. Como ponto de partida deste trabalho foi adotada a metodologia da pesquisa-ação, visando à realização de um curso profissionalizante de curta duração e aplicação de tecnologias educacionais para investigar a potencialidade das mesmas e se aumentam significativamente o engajamento dos estudantes. No Capítulo I, trataremos de fundamentos pedagógicos, didática, fundamentos de design instrucional, tecnologias educacionais e tecnologias emergentes. No Capítulo II, enfoca-se aspectos do estado da arte do ensino de Design em distintos níveis de ensino, bem como as didáticas, aprendizagens, tecnologias educacionais usadas e resultados alcançados. No Capítulo III, está disposto do Design Instrucional da proposta de curso profissionalizante, bem como planos de ensino e desenvolimento de tecnologias educacionais. O capitulo IV, corresponderá com a pesquia-ação deste trabalho, a culminância do curso profissionalizante em Design.

A construção do design como objeto de pesquisa

A pós-graduação em design requer práticas de pesquisa mais elaboradas do que aquilo que é denominado de pesquisa no lugar comum, e que muitas vezes é incorporada como uma "fase de pesquisa" nas metodologias de projeto. Essa pesquisa acadêmica tem por objetivo primário a construção do conhecimento, e portanto precisa enquadrar seu objeto de investigação de tal maneira que os conhecimentos obtidos pela pesquisa sejam de alta qualidade. No Brasil hoje as práticas de pesquisa no nosso campo ainda encontram dificuldade nessa construção, tornando-se dependentes de outras tradições de pesquisa para fazer essa construção (como o ergodesign, design-antropologia, inovação e marketing, e assim por diante). Esse aperfeiçoamento da pesquisa depende, em última análise, de bases epistemológicas bem estudadas na filosofia da ciência, mas que dependem de avaliações de qualidade dos conhecimentos que não são feitas em absoluto, como verdades independentes, mas mediadas pela subjetividade dos pesquisadores.

Design autoral no mercado de coleções: Uma análise do processo criativo adotado por designers participantes da MADE, primeira e maior feira do design colecionável do Brasil

O projeto propõe analisar o processo criativo de designers autorais no mercado de coleções, com foco na participação desses profissionais na MADE, a maior feira de design colecionável do Brasil. A pesquisa busca entender como esses designers criam peças que transitam entre o design e a arte, e como a relação entre o artefato e o usuário vai além da usabilidade, envolvendo significados pessoais e culturais. A questão central é investigar o processo criativo dos designers e a forma como seus produtos, caracterizados por edições limitadas e exclusividade, impactam a cultura visual e o acervo do design brasileiro contemporâneo.

Desenho Universal da Aprendizagem (DUA) em Desenho Técnico para surdos no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro campus Duque de Caxias.

A pesquisa propoe avaliar e discutir o ensino-aprendizagem na disciplina de Desenho Técnico, visando à inclusão do aluno surdo no contexto do IFRJ CDuC tendo como base a metodologia de DUA

Definição de parâmetros de ergonomia e design para projeto de pátios em escolas de educação infantil

Cursos superiores de graduação tecnológica em design: expansão e contexto atual da oferta no Brasil

Esta pesquisa apresenta dados sobre a configuração dos cursos superiores de tecnologia em design no Brasil, com ênfase no Estado do Rio de Janeiro. O levantamento inicial foi feito por meio de uma pesquisa bibliográfica a partir de referências publicadas em artigos, livros, dissertações e teses relacionadas ao tema Educação Profissional no Brasil . As análises quantitativas da pesquisa documental foram representadas por meio de figuras e gráficos gerados através de informações fornecidas dos portais responsáveis pela regulação do ensino superior no país, além de linha do tempo sobre a História dos cursos superiores de tecnologia em Design no Brasil. Para a verificação da hipótese, entrevistou-se os atuais coordenadores cariocas dos cursos superiores tecnológicos em Design com perguntas de opinião focadas nos Indicadores de Qualidade da Educação Superior ─ Conceito Preliminar de Curso (CPC), Conceito de Curso (CC) e Exame de Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) ─ para saber se expressam ou não a qualidade das Instituição de Ensino Superior (IES) atuais. Para análise da técnica da Entrevista Semiestruturada, confrontaram-se dados e opiniões, visando identificar pontos comuns e divergentes que foram classificados em pauta de acordo com os seguintes critérios: perfil do aluno tecnólogo, inserção no mercado de trabalho, indicadores de qualidade, habilitações em Design e pesquisa em Design. Os resultados indicam que os cursos superiores tecnológicos em Design Gráfico são de curta duração e com o perfil do profissional de conclusão voltado para a prática profissional, porém estão sendo avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) praticamente no mesmo formato que os cursos de bacharelado (longa duração e perfil teórico) através do ENADE, que não avalia corretamente o conhecimento de seus alunos tecnólogos. Mais especificamente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibiliza tipos de provas diferentes para os tecnólogos e bacharéis em Design, mas exige em seus conteúdos competências muito parecidas. Tudo indica que os cursos tecnológicos devam reavaliar seus currículos e inserir mais disciplinas teóricas, porém os estudantes tecnólogos têm maiores chances de se tornarem empregáveis se estiverem atualizados com os conhecimentos práticos exigidos constantemente em seu currículo pelo mercado de trabalho. Finalmente, verifica-se a importância de um equilíbrio entre teoria x prática através da implantação de unidades de apoio profissional (incubadoras, escritórios modelo de Design, etc).

Design Industrial: educação criativa e projetual e suas contribuições para o ensino de projeto de produto orientado para as indústrias moveleiras

A pesquisa é focada em questões sobre a educação criativa e projetual para a seara moveleira. Consideramos que a relevância do mobiliário para a sociedade é de primeira grandeza, um produto de uso indispensável e de importância artística e industrial para o desenvolvimento da cultura e da economia. O objetivo principal da pesquisa é desenvolver um método para a educação e o ensino para o Design-de-Mobiliário Industrial. Para tanto, além das tradicionais pesquisas e revisões bibliográficas, desenvolvemos ciclos de Pesquisas-ações, monitorando e auxiliando o professor, contribuindo para o aperfeiçoamento dentro de sala de aula, no planejamento de disciplinas, e no pós aula, refletindo sobre os resultados alcançados. No Capítulo 1, fundamentamos a tese ao tratar de questões sobre a importância, a valor e a evolução do mobiliário, assim como as diferenças conceituais presentes em termos como projeto, desenho, criação em Design. Ressalta-se, ainda, o conceito do Design na indústria moveleira para o desenvolvimento do mercado, economia e da tecnologia fluminense. O Capítulo 2, o foco orienta-se para conceitos taxonômicos, terminológicos e pedagógicos voltados para a seara moveleira com o objetivo de fundamentar cursos orientados para a indústria. O Capítulo 3 apresenta dados coletados referentes aos programas de educação criativa e projetual planejados e realizados. Com base na Pesquisa-ação, oferece-se relevantes dados à elaboração de novas didáticas e planejamentos de ensino para cursos acadêmicos de Design-de-Mobiliário. Concluímos nosso trabalho no Capítulo 4 criando uma Taxonomia para Ensino do Design-de-Mobiliário TEDM voltada para educação projetual e fazemos uma série de recomendações didático-pedagógicas baseada no ensino da expressão gráfica tradicional. Em anexo disponibilizamos um plano de curso de Design-de-Mobiliário de 360hs a nível de pós-graduação lato sensu.

DeSIG: um método para o design de serviços intrinsecamente gamificados

Esta tese trata da pesquisa, desenvolvimento e testagem de um novo método para o design de serviços intrinsecamente gamificados: o DeSIG (acrônimo de Design de Serviços Intrinsecamente Gamificados). O método, portanto, serve ao desenvolvimento de serviços que tenham a gamificação como uma característica essencial, projetada, já de partida, como parte integrada do serviço. O DeSIG visa preencher uma lacuna observada no campo da gamificação, aplicada aos serviços, que sugere uma demanda por métodos multivalentes, sistemáticos e validados de gamificação. Para se posicionar nesse espaço, o DeSIG foi desenvolvido de modo a utilizar, no design de um serviço, recursos de game design e design de serviços conjuntamente, com o primeiro focado no design de processos e experiências gamificadas e o segundo na análise das necessidades e objetivos dos serviços, assim como também no design do próprio serviço em si. O processo de desenvolvimento do método foi, em sua maior parte, abdutivo, e estruturado através da metodologia Design Science Research. A estrutura de pesquisa e desenvolvimento do DeSIG pode ser resumida em seis partes: (1) mapeamento de métodos e metodologias de gamificação, contextualizando a pesquisa dentro do estado da arte do campo e mapeando métodos e artefatos de gamificação capazes de contribuir com a proposta de desenvolvimento do método; (2) mapeamento de conceitos de game design e elementos de gamificação, sistematizando-os em um conjunto de três ferramentas de gamificação; (3) mapeamento de métodos e ferramentas de design de serviços, para utilização no desenvolvimento e aplicação do DeSIG; (4) montagem do método propriamente dito, utilizando os recursos de design de serviços e gamificação coletados; (5) testagem do método através de seu uso, com alunos universitários; (6) reflexão sobre os resultados de todo o processo. Os dados e feedback coletados apontaram possíveis aperfeiçoamentos e confirmaram o potencial do DeSIG como método de design de serviços intrinsecamente gamificados.

Ler, entender e participar: uma proposta de comunicação colaborativa do IBGE com o cidadão

A presente tese de doutorado trata da relação de colaboração cidadã com a comunicação pública. Partiu-se da hipótese de que a criação de um sistema colaborativo no setor público, a ser desenvolvido com ferramentas de Design, através da participação do cidadão, possibilitaria aprofundar o sentimento de cidadania, ampliar a democratização da informação e apresentar uma visão mais ampla da sociedade. Acredita-se que, no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seria possível obter informações diferentes das levantadas nas pesquisas em campo da instituição. Importante notar que os campos do Design e Jornalismo atuam em conjunto nos processos de comunicação no IBGE, podendo ser vistos como fatores de inovação no setor público. A metodologia de pesquisa utilizada foi o Modelo de Pesquisa em Design de Illinois, além de revisão exploratória e sistemática de literatura e entrevistas. No começo da pesquisa, foi identificado a inexistência no Governo, até então, de um sistema de via de mão dupla de colaboração com o cidadão, por essa razão foi proposto o modelo denominado G2C2G2S (Governo-cidadão-governo-sociedade). Foi verificado que o cidadão tem interesse em colaborar, que entende a importância disso para a sociedade e que se sente valorizado com isso. Também foram encontradas evidências de que a colaboração cidadã pode ser um fator de fortalecimento da democracia. A partir do modelo G2C2G2S e das diretrizes estabelecidas, foram elaboradas orientações para a criação de sistemas colaborativos para o setor público, denominado Sistema COLAB de Comunicação do IBGE. A relevância desse tema remete à cidadania e democracia, bem como ao uso do design para a inovação. O caráter original da pesquisa, nesse contexto, advém da constatação de que os institutos de estatística - exceto o IBGE e o Instituto Nacional de Estatística do Chile (INE) - não estimulam práticas colaborativas nem de participação cidadã. Por fim, não se deve esquecer que o cidadão deve estar sempre no centro da atenção dos governos, pois ele é o principal usuário dos serviços públicos.

Design sob uma perspectiva peirciana: o processo de criação de existências e suas consequências práticas

Uma revisão bibliográfica sobre o design evidencia a frequência com que diferentes autores iniciam seus textos pela conceituação dessa área. Com base na análise de diversas visões sobre o campo, identificamos a existência de três dicotomias: design versus produção; teoria versus prática; design versus uso. Há um entendimento naturalizado do design como sendo somente a etapa projetual, momento em que um criador idealiza e planeja um produto. Nessa concepção, subentende-se que a criatividade habita essa fase, sendo a produção mera reprodução de um plano definido previamente. O uso parece ser entendido como uma consequência, sob um aspecto passivo. Esta tese objetiva oferecer uma concepção do design que ultrapasse tais dicotomias, por não encontrarem elas confirmação na experiência. Para isso, utilizamos como fundamentação teórica conceitos da filosofia de Charles Sanders Peirce a fim de compreender os processos de criação, produção, uso e pós-uso no design. Essa escolha justifica-se por mostrar-se tão atual o pensamento desse filósofo, que pode contribuir para romper a herança de uma compreensão polarizada do mundo. Peirce opôs-se a um tipo de pensamento determinista e apenas dualista, ao propor uma filosofia evolutiva, que pressupõe haver continuidades no universo. Tal visão possibilita conceber o mundo em contínua transformação, no qual o acaso não cessa de atuar, o aprendizado é sempre possível e o conhecimento evolui. Nesse sentido, a filosofia peirciana trata o universo de forma conectada, por entender teoria e prática, interno e externo, pensamento e ação como continuidades, em vez de oposições. Além disso, tendo o design, em sua etimologia, a ideia de criar sentido, nada mais adequado que analisá-lo sob a perspectiva de uma filosofia eminentemente semiótica. Nesta tese, tratamos do processo de criação no design, abordando as questões da criatividade, da metodologia e da produção à luz da fenomenologia e da metafísica peircianas, de forma a propor ser a produção parte do design. Também estudamos o design como fenômeno de representação, como signo. Para tanto, baseamo-nos na semiótica peirciana, a fim de podermos abordar a retórica e a polissemia no design, discutindo a criatividade na utilização do produto. Por fim, enfatizamos as consequências do design para a sociedade e para o ambiente, a partir do momento em que conceitos se tornam existências que ganham autonomia no mundo. Com esse propósito, apresentamos o pragmatismo peirciano, que entende ações como o lado exterior de ideias e conceitos como o lado interior de ações, de forma a questionarmos a dicotomia teoria e prática. Também discorremos sobre a forma de fixação de crença e sobre o aprendizado, além de frisarmos a importância do senso de responsabilidade no design, visto que, na divisão das ciências propostas por Peirce, a ética é uma das ciências normativas que fundamentam a semiótica. E, uma vez que a teoria peirciana nos mostra a rede de conexões de pensamentos que contribuem para a evolução do conhecimento em uma sociedade, abordamos, ainda, o processo de cocriação. Nosso desejo, ao fim desta pesquisa, foi contribuir com mais um passo para os estudos sobre o design, estabelecendo relações entre esse campo e a filosofia de Charles Sanders Peirce, de forma a passarmos a compreender criação, produção, uso e pós-uso como continuidades.

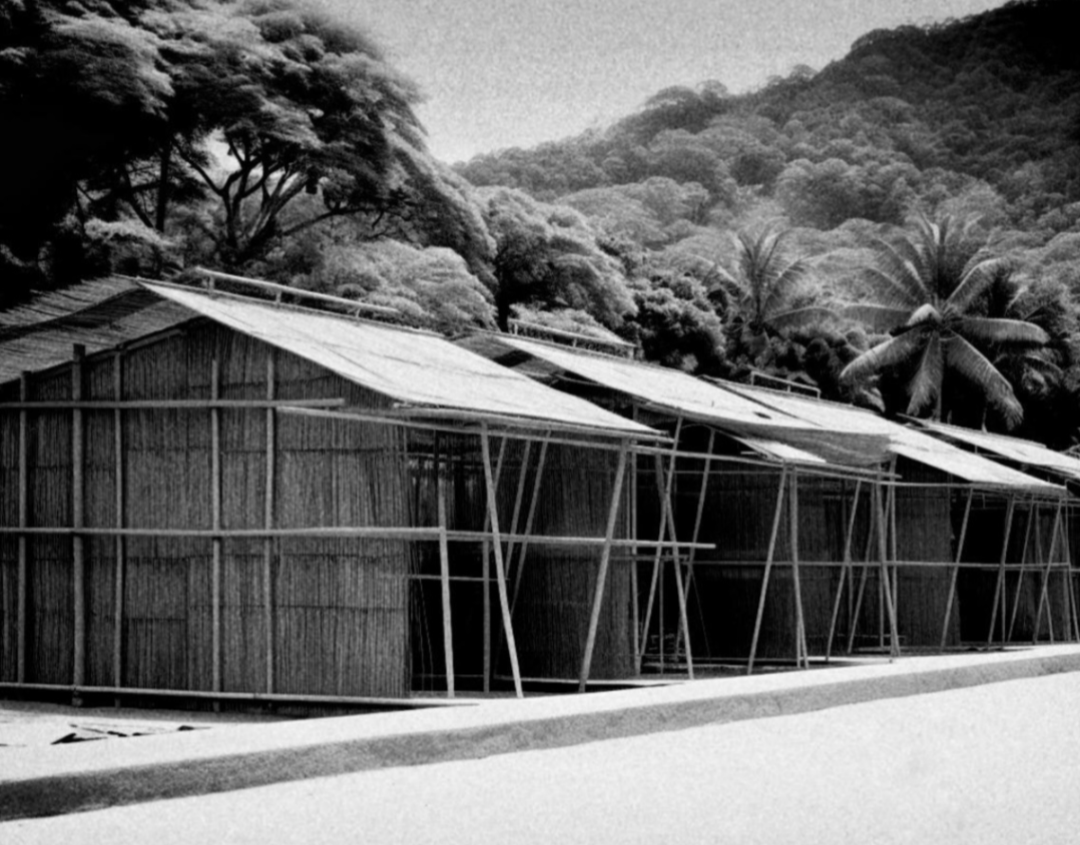

Projetos de escola em disputa: resistências pedagógicas à implementação do design moderno no Brasil na década de 1960

A implementação do ensino do design moderno ocorreu a partir da década de 1950 no Brasil. A década seguinte foi muito promissora e fértil em ideias educacionais para a profissão porque, além das instituições acadêmicas estarem sendo postas em questão pelos estudantes no mundo todo, aqui, ainda não se havia institucionalizado o ensino de design, que se consolidaria com a regulamentação do currículo mínimo obrigatório adotado no final da década. Essa pesquisa, inserida no campo da história em design, centrou-se em 3 projetos de escolas de design que tentaram, sem sucesso, ser implementados no Brasil nesse momento: a Escola de Desenho Industrial e Artesanato, projeto da arquiteta Lina Bo Bardi inserido no Complexo do Solar do Unhão, Salvador, Bahia, de 1961-64; o Centro de Estudos Universitários do Parque Lage, em 1965, também projeto de Bo Bardi; e a paralisação de 14 meses da Escola Superior de Desenho Industrial, entre 1968-1969, uma tentativa coletiva de reforma estrutural da escola. Desenvolvendo uma abordagem decolonial sobre a história do design no Brasil, buscou-se recuperar um debate entre visões divergentes que guiaram os primeiros anos de instauração da educação e prática de design moderno no país, olhando para projetos que ofereciam alternativas ao que estava sendo consolidado como modelo de ensino. Após extensa pesquisa arquivística, como uma maneira de imaginar como essas escolas poderiam ter funcionado, já que ficaram em projeto, as fabulações especulativa e crítica (foram mobilizadas como ferramentas metodológicas.

Impresso no Pará: 1820-1910 A memória gráfica como composição do espírito de época

Este trabalho tem por objetivo investigar a história do produto impresso no Pará no século XIX. Para tanto, foi realizado o mapeamento das oficinas tipográficas que operaram no período e sua produção. Partiu-se do levantamento bibliográfico sobre o tema e de pesquisas em bibliotecas e arquivos no Rio de Janeiro, Belém e São Paulo, elencando jornais, almanaques, cartazes, cartões postais, impressos oficiais tais como editais, ofícios e relatórios, reunindo material visual relativo ao período. Foram desenvolvidas metodologias para a visualização das questões pertinentes ao material coletado, do qual foram selecionados exemplos relevantes, analisados a partir da sua configuração gráfica. Associando-se aos estudos dedicados à memória gráfica, procurou-se relacionar os temas do design gráfico aos contextos socioeconômicos e à influência da evolução tecnológica na configuração gráfica dos impressos. Foram considerados autores clássicos no campo do design gráfico, como Michael Twyman; estudos em cultura material; e o Capitalismo Tipográfico, desenvolvido por Benedict Anderson. Oficinas tipográficas são empreendimentos industriais capitalistas, logo a atuação dos tipógrafos e os impressos que produzem são fruto de relações sociais e econômicas pertinentes ao momento histórico em que estão inseridos, ao mesmo tempo que contribuem para a construção do espírito de época.

Experiência arquitetônica ilustrada: possibilidades de representação gráfica de intenções projetuais de caráter intangível

Uma vez descrita a inquietação que deu origem ao presente projeto, pode-se determinar como objetivo geral de pesquisa investigar como representar graficamente intenções projetuais de ordem emocional e psicológica, buscando desenvolver novos métodos e estratégias para a comunicação visual desses elementos intangíveis no processo de projeto de arquitetura. Como objetivos específicos, aqueles que serão gradativamente atingidos ao longo da pesquisa, podemos citar (a) revisar a literatura acadêmica sobre arquitetura emocional, psicologia ambiental e representação gráfica na arquitetura, de forma a conhecer o que já foi produzido sobre o tema; (b) realizar uma análise crítica da representação gráfica de projetos arquitetônicos existentes que foram bem-sucedidas em expressar elementos intangíveis de ordem emocional e psicológica, afim de conhecer estratégias já consolidadas; (c) conduzir uma pesquisa empírica com estudantes de arquitetura para explorar suas percepções e abordagens ao representar intenções emocionais e psicológicas em seus projetos, com forma de propor novas formas de representação ainda não exploradas.

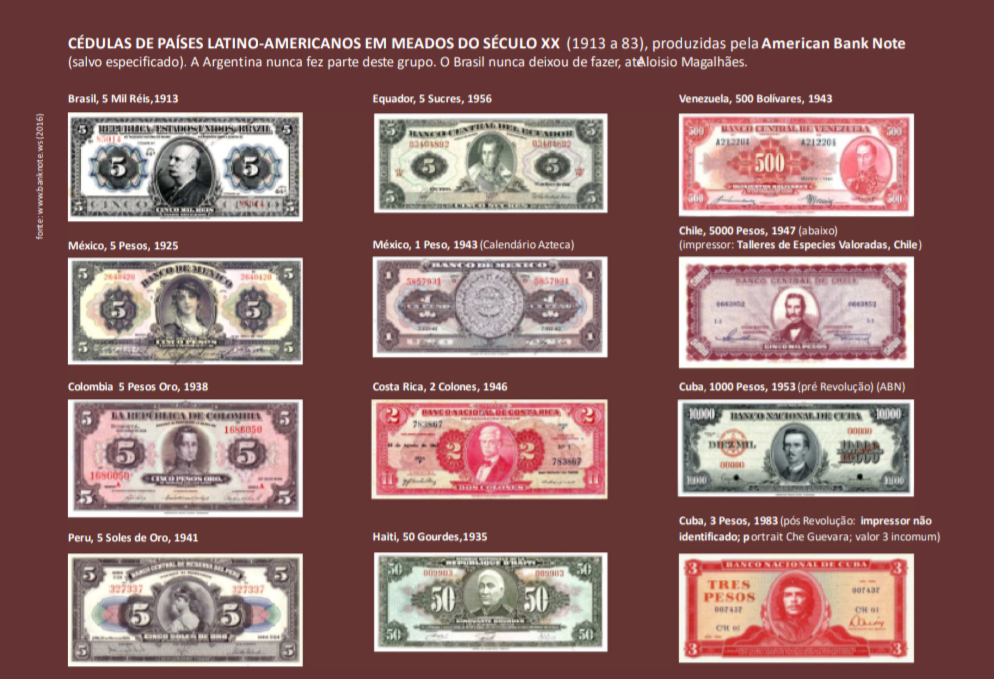

Na Luta, pela Autonomia: A Inflexão de Aloisio Magalhães na História do Papel Moeda - O Design por trás do Objeto

Este estudo pretende verificar como o saber e o fazer do Design potencializam um determinado setor industrial em benefício de um país, de seu desenvolvimento técnico, de sua economia social e de seu processo cultural. O papel moeda é, em primeiro lugar, o objeto mais massivo que existe (todos temos um no bolso); segundo, é o reflexo da identidade de um país ou região; e terceiro, é um produto altamente complexo do ponto de vista tecnológico e simbólico. A estas três razões para seu estudo soma-se a peculiar trajetória deste produto no Brasil, cuja morosidade foi rompida em 1970 pelo Design, enquanto conceito e metodologia, instrumento e saber, através do talento e da capacidade empreendedora de Aloisio Magalhães. Seus três projetos e sua atuação no setor ao longo de 15 anos levaram o Brasil a um árduo processo de busca e conquista de autonomia, contra forças tradicionalistas conservadoras, internas e externas, neste segmento tão especial e único da produção industrial. No bojo de um empreendimento político, tecnológico e econômico levado a efeito pelo Banco Central e pela Casa da Moeda na década de 1970, em cerca de 10 anos passamos de importador a exportador de papel moeda, com todas as vantagens econômicas e políticas da segunda posição. E mais: esta conquista o designer alcançou inovando na forma, no uso e na tecnologia do produto, mudando radicalmente sua linguagem, e integrando-o à sua época. Este trabalho contrapõe ainda o processo paralelo de um país vizinho, a Argentina, mostrando como eles são autônomos nesse setor desde o século XIX, mas sem a influência direta do Design, como ocorreu no Brasil - apesar da fertilidade do Design argentino. Está em jogo o papel (ou papéis) do designer como articulador da autonomia produtiva, da independência econômica e da identidade cultural de uma comunidade.

UX Research em Governo Eletrônico: recomendações para pesquisa e mapeamento de experiências do usuário em interações de Governo para Governo - G2G

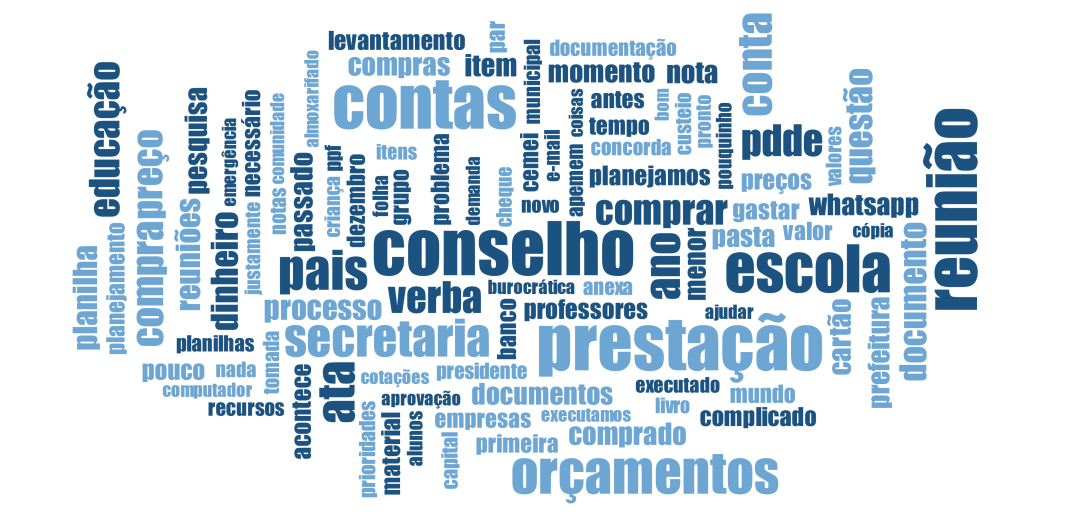

Esta pesquisa tem como objetivo propor recomendações para a realização de pesquisa e mapeamento de experiências do usuário de governo eletrônico em interações do tipo Governo para Governo - G2G que auxiliem estrategicamente equipes de projeto na tomada de decisão e, para tal, foca em soluções de design de experiência do usuário para diagnosticar contextos construindo empatia e facilitar o alinhamento organizacional. A atenção deste trabalho é voltada para projetos de desenvolvimento de soluções de governo eletrônico móvel alinhados com as es- tratégias de transformação para governo digital, principalmente de órgãos e setores do governo federal que detém a gestão de políticas públicas de transferência de recursos descentralizados para os subníveis de governo. Atualmente, observa-se que as mudanças que a administração pú- blica vem passando nas últimas décadas acompanham as transformações tecnológicas. Políticas públicas são formuladas e implementadas com a participação da sociedade por meio de soluções de governo eletrônico. No entanto, o desa?o de uma con?guração abrangente da administração demanda a integração completa dos sistemas, com trocas de informações entre as diversas enti- dades governamentais, o que exige soluções inovadoras que atendam as interações de Governo para Governo - G2G, colocando o Design e suas metodologias como um elemento central para a atividade de projeto de serviços de governo eletrônico. Este trabalho foi conduzido por meio da metodologia Design Science Research - DSR que fundamenta e operacionaliza a condução da pesquisa quando o objetivo a ser alcançado é um artefato ou uma prescrição. A etapa teórica cobre uma revisão de literatura nas áreas de Governo Eletrônico, incluindo uma revisão siste- mática de literatura sobre o contexto de governo eletrônico móvel em soluções voltadas para cenários do tipo G2G; Design de Experiência do Usuário (UX Design) e uma revisão de lite- ratura em teses e dissertações sobre o Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, principal instrumento de transferência suplementar de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). A etapa prática desta tese foi realizada em ambiente real, com a proposição e aplicação de um conjunto de pro- cedimentos que combinam técnicas e ferramentas de Pesquisa de Experiência do Usuário (UX Research) e Mapeamento de Experiência. O método (artefato) proposto e a sua subsequente avaliação levam a resultados que servem de evidência empírica desta tese e são relevantes para de órgãos e setores do governo federal que detém a gestão de políticas públicas descentraliza- das e para o campo de Governo Eletrônico. Os resultados também são signi?cativos para as disciplinas de Design de Experiência do Usuário (UX Design), Pesquisa de Experiência (UX Research) e Design de Serviços.

Tempos e atravessamentos: tramando linhas a partir do Centro Carioca de Design

Esta tese faz uma correlação entre a trajetória do Centro Carioca de Design (CCD) e o próprio ato de se escrever uma tese. Se o ponto de partida foi o CCD, criado em ato do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em novembro de 2009, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), sob a Subsecretaria do Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design (SUBPC), mais tarde, entendendo que a tese constitui, em si, ela também, um “objeto”, busquei relacionar as narrativas de modo a organizar a tese em Tempos e Atravessamentos em alternância. Os cinco Tempos são: (1) Por um saber atravessado, onde apresento a tese e sua organização; (2) Design como Casa, onde apresento aspectos da casa onde fica o CCD e de seu entorno na cidade do Rio, além de desenhos, fabulações e imagens que aproximam quem lê a tese dos elementos apresentados; (3) Design como discurso, onde faço um exercício de análise do discurso, buscando entender o que queriam dizer as palavras “design”, “patrimônio cultural”, “estratégia” e “política”, dependendo de quem as dissesse; (4) Design como cultura, onde apresento o contexto da inserção do Design como política pública no Ministério da Cultura (MinC) durante os dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, tendo Gilberto Gil (2003-2008) e Juca Ferreira (2008-2010) como ministros da pasta; e (5) Fazer-tentáculo, onde promovo um debate sobre o que seria “a verdade” (ou, ainda, quais seriam “as verdades”) possível(eis) em uma tese, e quais as implicações de se buscar “uma verdade” absoluta. Os Atravessamentos, por sua vez, apresentam artigos publicados ao longo do período do doutorado, mostrando um caminho não só do pensamento sobre design, patrimônio cultural, política e cidade, mas também entendendo que tudo aquilo que se produz no contexto de um doutorado é, necessariamente, tese. Assim, organizei os Atravessamentos em (1) Primeiro, em que apresento a proposta de “tempo tentacular” e a história da implantação do CCD na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro; (2) Segundo, um ensaio escrito e visual sobre as ruas do Rio de Janeiro e suas memórias; (3) Terceiro, escrito integralmente durante o ano de 2020, no auge do isolamento em função da pandemia de Covid-19, apresentando dois artigos sobre acontecimentos desse período, sendo um questionando o papel da arquitetura em relação ao discurso da sustentabilidade após o encontro de um starchitect dinamarquês com o presidente do Brasil em 2020, e outro fazendo uma crítica para entender quem são os corpos que realmente morrem no mundo à luz dos movimentos Black Lives Matter; e finalmente o (4) Quarto, em que proponho olhares diversos sobre o patrimônio cultural, em especial os monumentos patrimonializados e sua disposição como representação de poder nos “espaços públicos” das cidades. A tese é, assim, um documento heterogêneo, constituindo um passeio pela história política do design, do patrimônio cultural, e do próprio CCD, mas também um mapa de percurso para a própria tese, que se torna, também ela, um material de pesquisa.

Por uma politização do design: caminhos entre o feminismo e a educação popular

A tese apresenta reflexões sobre o campo do Design e possíveis engajamentos políticos a partir de uma investigação exploratória e qualitativa. O objetivo deste trabalho é refletir sobre a politização do design a partir de pressupostos teórico-práticos da educação popular e do feminismo. O percurso investigativo se deu a partir do arcabouço político-metodológico da Pesquisa Militante, que congrega ações educativas, políticas e de pesquisa em uma prática coletiva e colaborativa de produção de conhecimentos junto a movimentos sociais ou coletividades em luta. Os espaços da pesquisa compreenderam ações da pesquisadora junto ao International Development Design Summit, à Universidade Livre Feminista, à Rede Design e Opressão, ao Movimento Estudantil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e no trabalho docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os fundamentos teóricos sobre politização que orientam a tese são oriundos dos debates da Educação Popular e do Feminismo latino-americano. No âmbito do design, as questões são levantadas a partir de elaborações teórico-práticas que estão inseridas no Design Participativo e nos Estudos em Design, especialmente as vinculadas ao campo crítico latino-americano e às discussões de Gênero e Feminismo. Como resultado, defendo que os processos de politização do Design podem acontecer a partir de quatro eixos de transformação: epistemologia, ontologia, conceituação e prática. Em cada eixo são apresentadas reflexões que se fundamentam na práxis da Pesquisa Militante e indicam caminhos para uma possível politização do campo.

Pensar o chão como atlas

A investigação busca levantar debates a partir da categoria chão: esgarçando, torcendo, fissurando, escavando o campo de possíveis que a categoria parece abrir. Mais do que oferecer respostas e enquadramentos definitivos, totalizantes, procura deslindar ideias de chão, reveladas através da análise de um conjunto polissêmico de materiais - obras de arquitetura, artes visuais, cidades, territórios, objetos, infraestruturas, paisagens - que reforcem seu lugar intervalar, ativador de forças e velocidades vazadas nas relações entre domínios distintos. Pensar o chão implica considerar um relevo complexo. Comumente, o chão é lido como uma superfície que acomoda os corpos e objetos atraídos pela força gravitacional, configurando-se como suporte comum a eles. Seres humanos e não-humanos coabitam esta superfície, trocando energia e intensidades entre si, mas, também, com os estratos das mais variadas densidades e materiais que sob ela repousam. Nas brechas entre este conjunto de camadas — superficiais e subsuperficiais — o chão condensa um tecido espesso onde reside a vida. A tese divide-se em três seções que configuram seus platôs: chão-atlas; chão-projeto; chão-menor. Nos platôs é feito o debate teórico-conceitual. Estes estão atravessados por ensaios textuais-visuais, denominados intervalos, nos quais são colocadas lado a lado imagens que, à primeira vista, não se aproximam por recorte temporal ou afinidade estilística, mas que podem encontrar em suas lacunas as coisas que não estão sendo buscadas. Sua arquitetura é desenhada por meio dessas três camadas que se atravessam: não há introdução, não há conclusão; tudo é desenvolvimento. Por isso mesmo, aceita expansões e retrações, fragmentações e agrupamentos. Há, no fim, algum desdobramento, uma especulação que envolve os impasses que a tese coloca e não exatamente se propõe a resolver.

O que você sustenta quando se alimenta? Teoria ator-rede e o design das redes agroalimentares

Essa é uma tese sobre as redes organizadas para que tenhamos comida: as redes agroalimentares, que são aqui compreendidas de uma forma mais ampla do que as tradicionais cadeias de produção de alimentos, podendo incluir toda sorte de elementos, entre humanos e não humanos. Investigaremos um prato de comida na rede que lhe permite existir. As redes agroalimentares são aqui entendidas como algo projetado, e a ação de projetar não é atribuída a um sujeito projetista. Na rede, o projeto é diluído por tudo e todos que nela agem. O objetivo da investigação é traçar as conexões necessárias, entre os mais variados atores, para que a nossa alimentação esteja diariamente disponível em nossos pratos. Quando explicamos a rede que dá existência à nossa alimentação, somos também capazes de entender e explicar a inexistência e a indisponibilidade de comida para muitas pessoas. Utilizando como abordagem teórico metodológica a teoria ator-rede e a cartografia de controvérsias, inicia-se o traçado comparativo de duas redes, a partir de dois pratos de comida servidos nos dois lados da Rua da Lapa, no Rio de Janeiro. Em um lado, há o Refettorio Gastromotiva, ligado ao Social Gastronomy Movement, que oferece cursos de empreendedorismo social e gastronômico e prepara refeições com ingredientes não comercializáveis doados por comerciantes de alimentos, servindo tais refeições a pessoas que não têm o que comer. No outro lado, há o espaço de comercialização Terra Crioula, ligado ao Movimento Sem Terra, e que escoa a produção de assentamentos da reforma agrária do estado do RJ na forma de cestas e refeições elaboradas por um projeto de extensão universitária. A principal referência sobre a teoria ator-rede aqui utilizada é Bruno Latour. Como resultado, temos textos descritivos das duas redes, obtidos através de relatos feitos sobre visitas a campo nos dois casos. A partir dos textos, foi possível traçar algumas representações visuais das redes de elementos heterogêneos conectadas em função da questão agroalimentar nos dois casos recortados. Através de uma noção ampliada de projeto, é possível compreender que a conformação da rede se dá pela conjunção de coisas, pessoas, ideias associadas às custas de estabilizações para que, em uma certa realidade compartilhada, possamos contar com comida em nossos pratos diariamente. E, assim como a comida diária é um projeto, o desperdício, a escassez, a fome e a desnutrição também o são. O que se ganha com a ampliação da ideia de projeto quando imaginamos a dissolução do sujeito projetista em uma rede de conexões cambiáveis é a possibilidade de criarmos e construirmos ordenamentos concretos da realidade na qual existimos em grupo, além de podermos escolher nos juntar ou não a uma certa conformação de rede.

Flávia Menezes da Cunha Soares

Sol Pinheiro Klapztein

Caio Carvalho Calafate

Ana Dias de Alencar