Projects

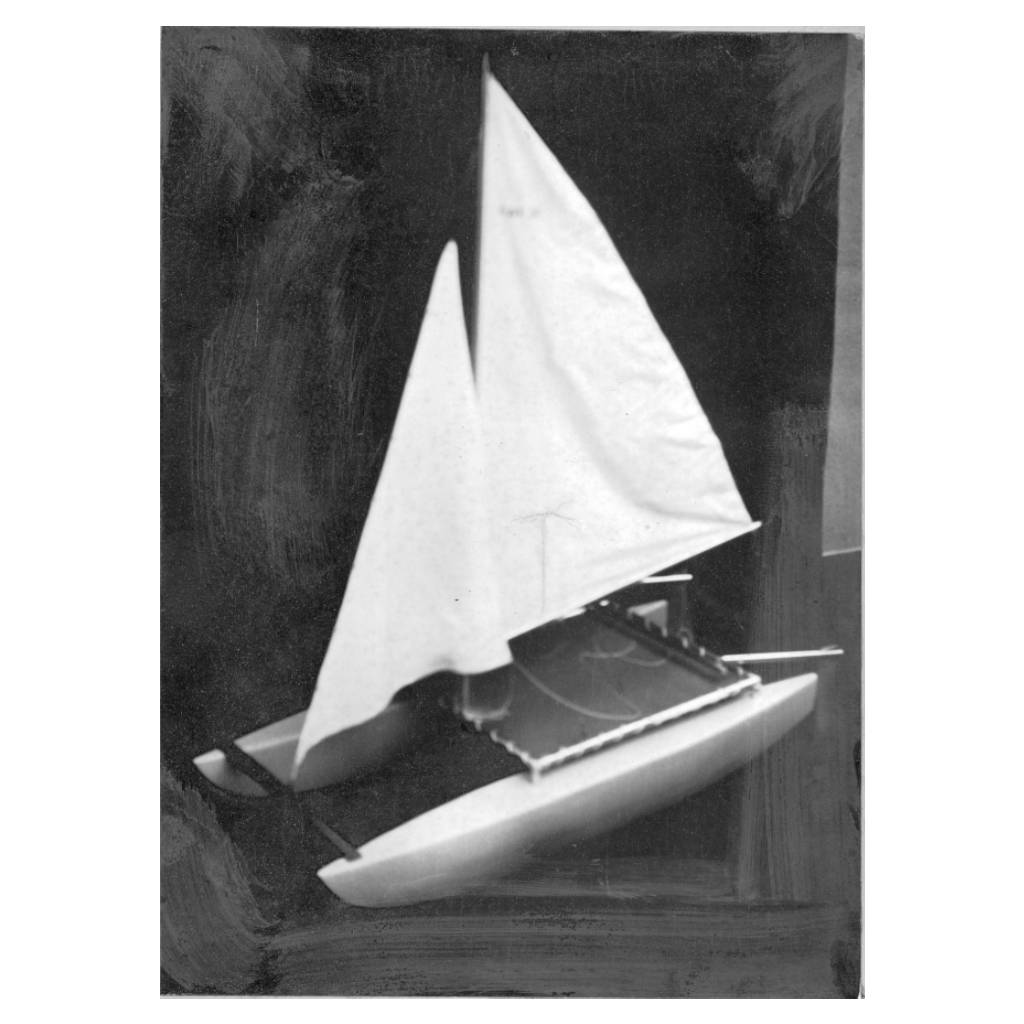

Pequenos barcos : um desenho industrial

Tese (hoje TCC) para obtenção de diplomação em Desenho Industrial (1967) versa sobre a construção de barcos de pequeno porte.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

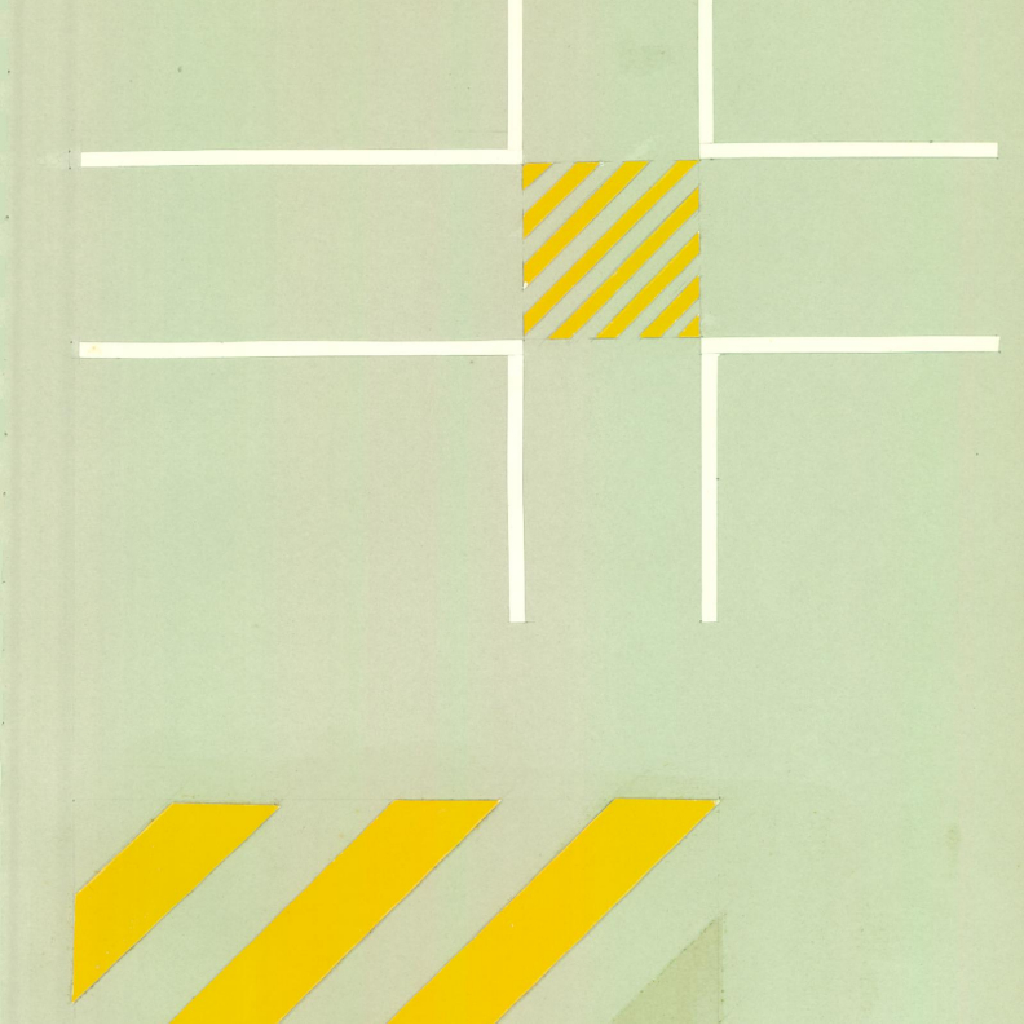

Sistema de sinalização horizontal para indústria

Tese (hoje TCC) para a diplomação em Programação Visual na Escola Superior de Desenho Industrial (1972). Consiste na análise da semiótica, dos tipos de processamentos industriais e do uso da cor na segurança industrial. Posteriormente desenvolve uma proposta de Norma de Cor para segurança do trabalho e, por fim, apresenta um sistema de sinalização horizontal para a indústria.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

Gambiarra adaptações criativas de elementos do dia-a-dia

Esse estudo busca compreender a criação/adaptação artesanal de artefatos e suas relações com o desenho industrial, analisando a prática da gambiarra e suas proporções na sociedade moderna. Trata-se de uma análise da cultura material, com reflexões sobre consumo, uso de recursos e questões socioeconômicas. Combinar os conceitos de design com a observação dessas soluções não convencionais nos traz novas perspectivas quanto a relação dos usuários com os artefatos industriais; uma vez que propriamente identificados agregam grandes contribuições ao desenvolvimento de produtos e serviços.

Palavras-chave: artefatos , artesanato, consumo, desenho industrial, gambiarra,

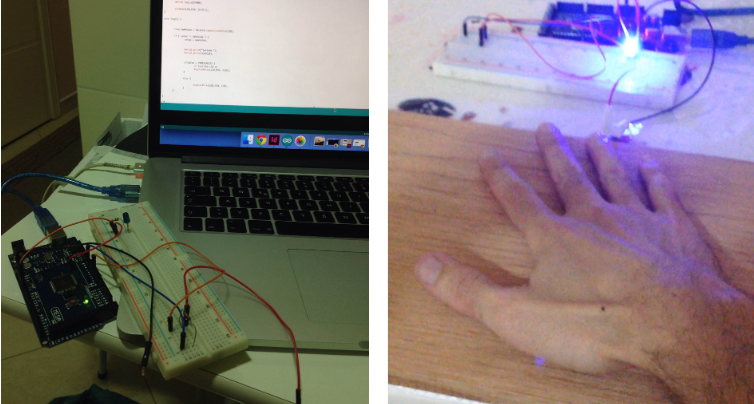

Interfaces eletrônicas em madeira: fundamento, sistema, técnica e potencial

Sob um cenário de recente revaloração de processos e materiais historicamente relacionados aos ofícios e artesanias, este documento relata etapas do projeto que tem por objetivo posicionar a madeira em um novo espectro de aplicações. Através de intervenções analógicas e digitais, modernas e tradicionais, foi conferida ao material a capacidade de reconhecer o toque e proximidade sem que houvesse alteração de seus atributos táteis e visuais originais.

Conjecturing future relations between design and intelectual property

Esta tese visa fornecer subsídios técnicos e teóricos no sentido da atualização de leis, práticas e políticas de proteção da Propriedade Intelectual relativas ao design. Para tanto, são traçadas conjecturas que exemplificam direções para onde podem se encaminhar os direitos de Propriedade Intelectual relativos ao design no Brasil, considerando especialmente as mudanças na produção industrial contemporânea. Realizando um movimento temporal em direção tanto ao passado como ao futuro, a pesquisa executa também um movimento de territorialização epistêmica, trazendo esse debate, geralmente levado a cabo por juristas e pesquisadores em direito ou economia, para o campo teórico do design. Entre os temas abordados estão o surgimento das leis de salvaguarda ao design em países como França e Inglaterra, ao longo dos séculos XVIII e XIX; o desenvolvimento das legislações de proteção aos desenhos e modelos industriais no Brasil, nos séculos XIX e XX, e, em paralelo, a institucionalização nacional do campo do design. Lança-se ainda um olhar crítico ao estado atual da proteção aos desenhos industriais, à Lei de Propriedade Industrial vigente, seus requisitos e critérios de exame. Por fim, realiza-se o exercício ficcional das conjecturas, abordando temas como manufatura aditiva, indústria 4.0, inteligência artificial e a crescente importância do design de interação no que se tem convencionado chamar de quarta revolução industrial.

Harvested design: botanical fabrication from pruning guava trees for wooden products manufacture

Esta dissertação apresenta estudo prático e teórico sobre o desenvolvimento de projetos de produto a partir da fabricação botânica, manufatura realizada pelo controle de crescimento vegetativo de plantas. Tal processo se diferencia em alguns pontos do biodesign por ser uma prática de projeto específica para se relacionar com materiais vivos de crescimento vegetativo oriundos de plantas espermatófitas. Através do aprofundamento sobre o campo da fabricação botânica e suas práticas de moldagem e da experimentação prática em torno de desenvolver produtos físicos pela fabricação botânica, é possível compreender diversas questões abordadas na teoria do biodesign como, por exemplo, a correspondência, o codesign com não humanos, e o potencial de participação de um projeto de design na idealização coletiva de mundos possíveis. Recolhidas a partir de pesquisa bibliográfica, as técnicas de moldagem sobre o processo produtivo e o campo de atores neste mercado foram testadas de forma prática, resultando em peças ainda incompletas mas que já geram vivência sobre a teoria e prática relatadas de forma a compor esta pesquisa.

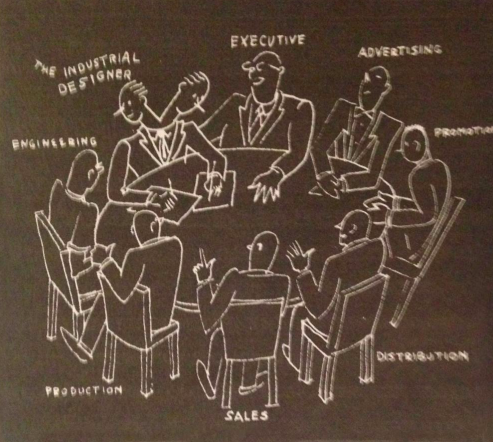

Design: softening creative blocks at design meetings within the scope of socio-environmental vulnerability

O objetivo principal deste trabalho é a apresentação de conjunto de orientações que permita mitigar conflitos criativos durante reuniões de projeto. A contribuição está em cartilha que contém princípios de conduta gerencial para a orientação de designers (graduados ou não) que se reúnem com fins de identificar (definir/delimitar) problemas; e de preparar (direta/indiretamente) estratégias de como resolvê-los, particularmente, em comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental. Dentre os objetivos secundários, destacam-se: (i) apresentar listas de aspectos educacionais que facilitam o surgimento de bloqueios à criatividade; (ii) apresentar classificações dos tipos de reuniões de projeto mais comuns à orientação de solução de problemas em comunidades vulneráveis socioambientalmente. (iii) apresentar características de perfis culturais e profissionais dos participantes dessas reuniões; (iv) apresentar as táticas procedimentais criativas e técnicas operacionais projetuais capazes de mitigar o risco de insucesso em ações de melhoria de dadas comunidades; (v) apresentar estudos de estágios do desenvolvimento de projetos; etapas e fases do processo criativo para localizar pontos de conflitos; (vi) apresentar as principais ideias e comportamentos para desempenho exemplar em reuniões de projeto de produto; (v) apresentar aspectos de expressão gráfica humana como forte instrumento de registro de ideias em reuniões de projeto; (vi) apresentar códigos referenciais de conduta criativa e projetual, cujos modelos, em outras comunidades, produziram efetivos resultados criativos.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro: an epicenter of the brazilian modern design (1948-1978)

O trabalho se configura como uma investigação sobre a contribuição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para a história do design moderno brasileiro. Desde sua fundação, a instituição teve o anseio por implementar meios de ensino e pesquisa e a vocação para a promoção e divulgação de exemplares do design moderno, se tornando um grande difusor do campo e das vanguardas que o basearam. Todas as atividades propostas com este foco tinham o intuito de educar o gosto do homem, com a ambição de sua adesão ao espírito moderno, inserido em uma sociedade que vinha sofrendo graves transformações. Dada a exiguidade de estudos publicados que englobem o tema em questão em nossa historiografia, foi fundamental cumprir o levantamento, a compilação, a organização e o exame de documentos oriundos das mais diversas fontes, sobretudo os abrigados nos arquivos do Museu, inclusive aqueles ainda não catalogados. Eles testemunham os respectivos eventos, pertencentes ao período que vai de 1948, ano da fundação da instituição, até o incêndio que a atingiu, em 1978. O recorte temporal da pesquisa coincide com as iniciativas de institucionalização do campo do design e de sua implementação enquanto disciplina no país. Por esta razão, afirma-se que as origens do design moderno brasileiro se confundem com as do MAM Rio. Comprovações diretas das ressonâncias dessas ações são escassas. Contudo, tecem-se influências radiais. Espera-se contribuir para estudos no campo para, enfim, remontar, de forma cada vez mais segura, a episódios fundamentais da história do design moderno brasileiro.

Richard Buchanan’s design rhetoric: a review of the author’s thinking and its appropriation in design research in Brazil

Reconhecido como uma das principais referências no campo acadêmico do design, Richard Buchanan é autor de uma série de artigos sobre os mais diversos temas. Produzidos ao longo de mais de três décadas, seus escritos abordam assuntos como a história, a educação, a filosofia e a pesquisa da área. Porém, por não estarem editadas como livros ou outras publicações igualmente extensas, muita da riqueza e da complexidade de algumas de suas teses mais amplas acabam dispersas em artigos independentes presentes em diferentes publicações. A fragmentação de seu trabalho acaba tornando pouco acessível a compreensão de muitas das contribuições teóricas do autor. Dentre elas, encontra-se sua abordagem bastante original quanto à dimensão retórica do design. A fim de organizar e apresentar essa perspectiva do autor sobre o pensamento e o fazer projetuais, o presente trabalho possui o triplo objetivo de (1) contextualizar a proposta do autor a partir da identificação da relação entre seu trabalho e o pensamento de Richard McKeon; (2) organizar e apresentar a proposta de Richard Buchanan quanto à dimensão retórica do design e suas principais características conforme apontadas ao longo dos textos nos quais o autor desenvolve tal abordagem; e (3) analisar como se dá a compreensão e o uso das ideias do autor na produção acadêmica do campo do design no Brasil entre os anos de 2010 e 2019. Para tanto, o presente trabalho apresenta a revisão bibliográfica de cinco trabalhos de Richard Buchanan, nos quais sua tese sobre a dimensão retórica do design é desenvolvida de forma clara; uma apresentação do texto “The Use of Rhetoric In A Technological Age” de Richard McKeon, a partir do qual é possível melhor contextualizar a proposta desenvolvida por Buchanan; além da análise de conteúdo de outros 15 trabalhos publicados entre os anos de 2010 e 2019, levantados por meio de revisão sistemática a partir dos bancos de dados dos anais do Congresso do P&D Design, e das teses e dissertações desenvolvidos no PPD-ESDI encontradas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ, que utilizam-se de forma consistente de trabalhos de Richard Buchanan.

Ordinary objects: historical processes of exclusion and patrimonialization of design in Brasil

A história do design possui diferentes origens, no entanto, a escolha por narrativas que privilegiem uma ou outra filiação depende do discernimento e da influência política e cultural de quem está no lugar de decisão. Uma das origens das histórias do design brasileiro, no ensino e na produção, se vincula às artes aplicadas e industriais. Contudo, as artes aplicadas no Brasil possuem uma trajetória enigmática, tanto na maior instância de preservação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), quanto na literatura. Sem assumir a ideia de um percurso histórico linear, das artes aplicadas ao design contemporâneo, esta tese argumenta que objetos ordinários que lhes são decorrentes estão espraiados em nossa vida pessoal e na esfera coletiva, seja pela presença física ou pelas memórias a vinculadas a eles. Sob o ponto de vista da história do design, a tese analisa dois momentos em que as artes aplicadas foram postas em foco ou em xeque nos debates de âmbito educacional, de produção (industrial e da cidade) e da preservação patrimonial – o ecletismo e o modernismo. Propõe-se um convite aos designers para refletir sobre o porquê do lugar dado a esta parte da história do design brasileiro e sobre os motivos que fazem com que designers não a reconheçam como elemento da história da cultura projetiva do país.

Inventory of accessible pedagogical materials from the Benjamin Constant Institute

Centro de referência nacional na área da deficiência visual, o Instituto Benjamin Constant fabrica e distribui gratuitamente Materiais Pedagógicos Acessíveis para diversas instituições de ensino que atendam pessoas com deficiência visual; materiais que contemplam desde a educação infantil até disciplinas do ensino médio. Porém, é importante notar que além de certa burocracia na solicitação do pedido e a falta de informações detalhadas sobre o material, soma-se a isso tudo o fato de que muitos professores do Instituto também produzem diversos Materiais Didáticos Acessíveis para auxiliar as crianças no entendimento de algum conteúdo, contudo tais Materiais não são compartilhados, fabricados e muito menos distribuídos pelo próprio Instituto onde lecionam. O presente estudo tem como principal objetivo analisar e discutir alguns desses Materiais Pedagógicos Acessíveis criados e/ou utilizados por professores do Ensino Fundamental, do Instituto Benjamin Constant à luz da revisão de literatura, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Design Universal. Como conclusões da pesquisa, foram observadas que, mesmo sem conhecimento prévio, os professores do Instituto conseguiram criar objetos pedagógicos acessíveis sem se desviar muito dos sete princípios e das vinte e seis diretrizes que regem o Design Universal e que é possível criar, entre eles uma prática de inventariação dos Materiais Pedagógicos Acessíveis com o intuito de compartilha-los.

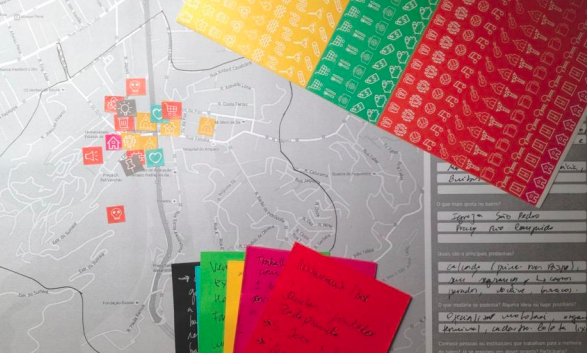

Design as collective research in territory: experiments, correspondences and cartographies

Esta tese aborda o design como modo de pesquisa coletiva nos territórios a partir da correspondência com os campos da antropologia e da educação. Parte de um experimento local, que ampliou o entendimento de espaço público às questões de interesse, para assumir o desafio de colocar o design entre diferentes escalas e dimensões do território, buscando articulações entre iniciativas locais e o planejamento estratégico das cidades. Entre correspondências e cartografias, explora uma perspectiva dialógica, crítica e política do design frente às questões de pesquisa, em campo, com as pessoas e os territórios, no sentido de mudança para uma postura de cuidado e atenção imanente para projetos que abarquem diferentes modos de vida. Para isso, desenvolve e analisa uma série de experimentos envolvendo design e participação em territórios, com grupos e lugares diferentes, que constituem a estrutura fundamental desta tese, estimulando movimento e diálogo entre teoria e prática: o projeto de mestrado no bairro do Rio Comprido; o Coletivo Baixo Rio, com atuação no mesmo bairro; o curso Mapa-Praça-Máquina na praça Tiradentes, no centro do Rio; oficinas realizadas em conjunto com pesquisadoras do LaDA, aplicadas em seminários acadêmicos, no Complexo da Maré e na Rocinha; atividades desenvolvidas no Colégio de Aplicação da Uerj (CAp-Uerj); disciplinas na graduação da Esdi- Uerj; o Plano Estratégico Metropolitano do Rio de Janeiro. Passa pela crítica ao projeto moderno de cidade pelas vias do planejamento urbano, refletindo sobre os desafios da participação e caminhos possíveis para engajamento político nos territórios por meio do design. Abarca ainda diálogos e conversações entre design e educação na relação com os territórios – de “ensino de design e de design no ensino”, enquanto espaços de aprendizagem coletiva que possibilitam o engajamento acerca de questões de interesse comuns, visando a transformação de contextos situados e a formação de sujeitos ativos, críticos e reflexivos para a cidadania. A partir das abordagens Design Anthropology, Codesign e “Design e/como Educação”, os designers atuam como co-investigadores ao buscar identificar questões, debater ideias e imaginar possibilidades futuras, sempre de modo engajado com o campo e as pessoas. Para isso, adotam ferramentas e métodos chamados “dispositivos de conversação” como espaços de encontro que reúnem agentes heterogêneos com diferentes conhecimentos e práticas para investigar questões de interesse e alternativas futuras em um processo dialógico e especulativo. Essas aproximações colocam o design como modo de pesquisa a partir de uma perspectiva transdisciplinar e dialógica que pretende identificar questões, articular saberes, construir pontes e estimular o debate para a transformação coletiva.

Visual communication design in Non-Governmental Organizations: perspectives and practices of a professional field

As Organizações da Sociedade Civil no Brasil, ocupam um lugar de destaque na promoção da cidadania, na luta de direitos dos grupos menos privilegiados da população e no fomento da preservação do meio ambiente. Enquanto organizações, têm a necessidade de se comunicar com seus membros internos, umas com as outras e com o ambiente social que as cercam. O design de comunicação visual, com sua capacidade de projetar elementos gráficos e textuais simbólicos para concretizar narrativas visuais, é capaz de interferir no modo como as pessoas percebem produtos, serviços e marcas. Logo podem se tornar ferramentas poderosas para a comunicação organizacional das OSCs, não só para consolidar sua imagem institucional, mas para gerar mais eficiência, em termos de alcance e engajamento do público, de seus projetos e campanhas de mobilização social. A partir desse cenário, a presente dissertação de caráter exploratório e qualitativo, busca investigar as OSCs como um campo de atuação do design de comunicação visual, sob as perspectivas de práticas e produtos de design, e do papel estratégico que essa atividade profissional ocupa e pode ocupar nas Organizações da Sociedade Civil. Para isso, foram realizadas oito entrevistas com OSCs das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2021 e 2022, além de uma breve contextualização histórica desse tipo de organização no país e do levantamento de um quadro teórico em design para fundamentar as análises elaboradas.

Thinking ground as an Atlas

A investigação busca levantar debates a partir da categoria chão: esgarçando, torcendo, fissurando, escavando o campo de possíveis que a categoria parece abrir. Mais do que oferecer respostas e enquadramentos definitivos, totalizantes, procura deslindar ideias de chão, reveladas através da análise de um conjunto polissêmico de materiais - obras de arquitetura, artes visuais, cidades, territórios, objetos, infraestruturas, paisagens - que reforcem seu lugar intervalar, ativador de forças e velocidades vazadas nas relações entre domínios distintos. Pensar o chão implica considerar um relevo complexo. Comumente, o chão é lido como uma superfície que acomoda os corpos e objetos atraídos pela força gravitacional, configurando-se como suporte comum a eles. Seres humanos e não-humanos coabitam esta superfície, trocando energia e intensidades entre si, mas, também, com os estratos das mais variadas densidades e materiais que sob ela repousam. Nas brechas entre este conjunto de camadas — superficiais e subsuperficiais — o chão condensa um tecido espesso onde reside a vida. A tese divide-se em três seções que configuram seus platôs: chão-atlas; chão-projeto; chão-menor. Nos platôs é feito o debate teórico-conceitual. Estes estão atravessados por ensaios textuais-visuais, denominados intervalos, nos quais são colocadas lado a lado imagens que, à primeira vista, não se aproximam por recorte temporal ou afinidade estilística, mas que podem encontrar em suas lacunas as coisas que não estão sendo buscadas. Sua arquitetura é desenhada por meio dessas três camadas que se atravessam: não há introdução, não há conclusão; tudo é desenvolvimento. Por isso mesmo, aceita expansões e retrações, fragmentações e agrupamentos. Há, no fim, algum desdobramento, uma especulação que envolve os impasses que a tese coloca e não exatamente se propõe a resolver.

What do you feed when you eat? Actor-network theory and the design of agrifood networks

Essa é uma tese sobre as redes organizadas para que tenhamos comida: as redes agroalimentares, que são aqui compreendidas de uma forma mais ampla do que as tradicionais cadeias de produção de alimentos, podendo incluir toda sorte de elementos, entre humanos e não humanos. Investigaremos um prato de comida na rede que lhe permite existir. As redes agroalimentares são aqui entendidas como algo projetado, e a ação de projetar não é atribuída a um sujeito projetista. Na rede, o projeto é diluído por tudo e todos que nela agem. O objetivo da investigação é traçar as conexões necessárias, entre os mais variados atores, para que a nossa alimentação esteja diariamente disponível em nossos pratos. Quando explicamos a rede que dá existência à nossa alimentação, somos também capazes de entender e explicar a inexistência e a indisponibilidade de comida para muitas pessoas. Utilizando como abordagem teórico metodológica a teoria ator-rede e a cartografia de controvérsias, inicia-se o traçado comparativo de duas redes, a partir de dois pratos de comida servidos nos dois lados da Rua da Lapa, no Rio de Janeiro. Em um lado, há o Refettorio Gastromotiva, ligado ao Social Gastronomy Movement, que oferece cursos de empreendedorismo social e gastronômico e prepara refeições com ingredientes não comercializáveis doados por comerciantes de alimentos, servindo tais refeições a pessoas que não têm o que comer. No outro lado, há o espaço de comercialização Terra Crioula, ligado ao Movimento Sem Terra, e que escoa a produção de assentamentos da reforma agrária do estado do RJ na forma de cestas e refeições elaboradas por um projeto de extensão universitária. A principal referência sobre a teoria ator-rede aqui utilizada é Bruno Latour. Como resultado, temos textos descritivos das duas redes, obtidos através de relatos feitos sobre visitas a campo nos dois casos. A partir dos textos, foi possível traçar algumas representações visuais das redes de elementos heterogêneos conectadas em função da questão agroalimentar nos dois casos recortados. Através de uma noção ampliada de projeto, é possível compreender que a conformação da rede se dá pela conjunção de coisas, pessoas, ideias associadas às custas de estabilizações para que, em uma certa realidade compartilhada, possamos contar com comida em nossos pratos diariamente. E, assim como a comida diária é um projeto, o desperdício, a escassez, a fome e a desnutrição também o são. O que se ganha com a ampliação da ideia de projeto quando imaginamos a dissolução do sujeito projetista em uma rede de conexões cambiáveis é a possibilidade de criarmos e construirmos ordenamentos concretos da realidade na qual existimos em grupo, além de podermos escolher nos juntar ou não a uma certa conformação de rede.

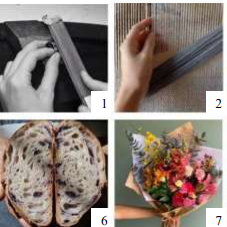

The values of craft : past and present

O estudo se configura como uma investigação sobre o trabalho manual e sua relevância para a história do design. Investigar as interseções de trabalho manual e design abrange diversas possibilidades de enfoque, como: fronteiras fluídas das artes, design e artesanato; de análise da técnica, material e estilo dos artefatos; do papel do designer como projetista e designer-artesão. Pouco se fala de questões sociais, quer dizer, que se relacione com o indivíduo, intrínsecas no fazer manual, que foquem no trabalhador e sua relação com o trabalho. A partir dessa perspectiva, a pesquisa tem como objetivo investigar e mapear as bases valorativas do trabalho manual em dois movimentos da Europa dos séculos XIX e XX até os dias atuais. A escolha para o recorte temporal se deve à importância do Arts and Crafts e Deutscher Werkbund para a formação do pensamento e história do design. O estudo se inicia com um panorama da interseção do trabalho manual e design, a partir da origem da história do design, seguido por breve discussão sobre classificação de design e artesanato, até a exposição de dois movimentos relevantes para o design. O pensamento da época debatia, por exemplo, questões além da estética, mas de cunho social, com relação ao trabalho manual, tais como liberdade de expressão individual do trabalhador, condições de trabalho e organização do trabalho. Com base na revisão de literatura de textos de 1883 a 1929, de pensadores influentes para a história do design que debatiam esses movimentos e o trabalho manual, foi possível mapear e categorizar as temáticas e seus respectivos valores. Em seguida, procedeu-se a uma revisão bibliográfica de autores contemporâneos que tratassem do craft, dos movimentos Arts and Crafts e Deutscher Werkbund, das manualidades e do resgate e valorização das práticas. Por último, foram realizadas entrevistas em profundidade com dez artífices da atualidade a fim de explorar os valores mapeados de antes e levantar novas questões contemporâneas do trabalho manual. Identificamos na conversa com artífices da atualidade: suas experiências, modos de pensamento e pilares no fazer manual. Dentre os achados, destacam-se as temáticas mapeadas nos textos e nas conversas com os artífices; como satisfação e envolvimento com o trabalho, utilidade, felicidade, reconhecimento, expressão da individualidade, ambientes agradáveis, facilitação da máquina, relação da cabeça com as mãos, responsabilidade, mística no fazer, corporalidade, fronteiras fluídas, humanização, preconceito, autoridade e resistência. O artífice contemporâneo expõe sobre sua satisfação com o trabalho seja pela manipulação dos materiais ou pela transformação da matéria-prima em um artefato de qualidade, da relação da cabeça com as mãos por meio de um fazer não dissociado e nem automatizado, se envolvendo naquilo que faz; em que participa tanto do projeto como da execução. Reconhece em seu trabalho sua responsabilidade, seja social ou ambiental, e utilidade de prestar serviço à sociedade. Desfruta de autoestima ao fazer seu ofício artesanal, entende como expressão da individualidade, e enxerga a máquina como facilitadora na produção de formas e materiais inusitados. A pesquisa traça uma ponte da tradição craft ao artífice contemporâneo.

Codesign as composting with an agroecological community in Serra da Misericórdia, Rio de Janeiro

Esta tese de doutorado tem como objetivo analisar o lugar do designer no desenvolvimento de uma rede de agricultores na Serra da Misericórdia, Rio de Janeiro. Pretende-se entender qual o papel do designer e como ele articula o seu conhecimento projetual especializado e como a sua experiência contribui para a criação dessa rede. A pesquisa acompanha a formação de uma rede de agricultores na Serra da Misericórdia, chamada “Arranjo Local Penha”, e como ela se projeta em mundos alternativos agroecológicos, de bem viver, relacionais e participativos. Esta tese é principalmente elaborada a partir das experiências de campo na Serra da Misericórdia durante os anos de 2017 a 2021 e tem como base teórica o trabalho do antropólogo Arturo Escobar, sobretudo sua pesquisa sobre autonomia e design como caminho para alcançar pluriversos. No capítulo 1, apresento a minha trajetória, desenvolvo a ideia de agricultura urbana para além do plantar, sobre o que é sustentabilidade, por que essa noção continua atrelada ao desenvolvimentismo e discuto algumas possibilidades de sustentabilidade com envolvimento a partir das noções de bem viver, design para autonomia e para transição, design participativo, pesquisas já realizadas em favelas do Rio de Janeiro e como as linhas do making podem enlaçar as lutas do commoning. No capítulo 2, começo a descrever a minha aproximação e os primeiros experimentos na Serra da Misericórdia. Apresento o que é a Serra da Misericórdia e quais significados e representações ela adquire para os grupos ambientais que a protegem e como estes se formam ambientalistas, destacando a luta da organização não governamental, a ONG CEM. O CEM foi um dos organizadores do Arranjo Local Penha, rede de parceiros que mobiliza a agricultura urbana para a promoção da soberania alimentar na Penha. A partir de Escobar, analiso tanto na construção da Serra da Misericórdia como do Arranjo Local Penha, como as comunidades fazem design de si um fazer em rede, nunca isolado. Mais do que uma comunidade, uma unidade comum, um composto em redes instáveis que se fazem e refazem e viram juntas outra coisa muito fértil. No capítulo 3, abordo a minha participação na terceira fase do Arranjo Local Penha, na qual será formada uma rede de agricultores produtores de mudas de plantas na Serra da Misericórdia. Apresento a proposta do projeto que foi submetida a um edital de financiamento da Faperj e que viabilizou a realização da rede. Do desenho do projeto para sua realização, a rede foi atravessada por questões locais, do território e dos seus habitantes, e globais, como a pandemia de Covid-19. No andamento desse processo, meus colegas e eu aprendemos ver os problemas como parte do trabalho e não como obstáculos. Mas, para isso acontecer, nossa ação demandou um grande envolvimento, um fazer parte dessa comunidade/composto. Por fim, proponho que o codesign que realizamos assemelhou-se ao processo de compostagem.

Mapping the production on interaction design and digital health in Brazilian graduate programs

Este trabalho objetiva compreender o estado da produção de conhecimento em design para saúde digital na a pós-graduação brasileira. Sendo uma área relativamente nova tanto no design como na saúde, a saúde digital encontra um cenário de grande potencial, mas também de enormes desafios. Por isso, o trabalho empregou técnicas quantitativas e qualitativas para analisar o conteúdo de 47 teses e dissertações sobre o assunto. Entre outras potencialidades descobertas, observou-se que o tema, na pesquisa em design no Brasil, é fortemente vinculado a projetos de educação e saúde, jogos, e mudança de comportamento e bem-estar. Como principais desafios, estão as dificuldades em estabelecer uma cultura digital com design nos ambientes de pesquisa em saúde, o posicionamento do design em equipes multidisciplinares, e a aproximação dos resultados das pesquisas acadêmicas com o mercado. Após consolidar os resultados da análise, três especialistas foram convidadas a discuti-los. Dessas rodadas de discussão, concluiu-se que o papel educador da universidade é fundamental para fomentar uma cultura de design em equipes de saúde e tecnologia, bem como desenvolver uma série competências necessárias para que designers assumam um papel de liderança na digitalização da saúde.

Recycled plastic sheets: characteristics, design and project proposals

A dissertação apresenta as Placas de Plástico Reciclado feitas a partir de embalagens pós-consumo de Polipropileno. Embora as Placas sejam produzidas a partir da lógica sustentável, transformando materiais de uso único descartados em novas possibilidades de produtos duráveis, ainda carece de informações quanto as características que auxiliem sua aplicação em novos projetos. Soma-se a isso algumas barreiras para adoção de materiais reciclados como suas características técnicas, estéticas e o interesse do consumidor. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou dois objetivos principais: (1) a delimitação de um quadro de características técnicas e de design e, a partir delas, (2) gerar alternativas para projetos de produtos para as Placas Recicladas. Para isso, foram realizadas análises do material a partir do método científico e técnicas de Design Industrial. Dessa forma, é apresentada uma revisão sobre os materiais plásticos na sociedade e o contexto da produção das Placas Recicladas, além de ensaios mecânicos de flexão, impacto, técnicas de trabalhabilidade; e características estéticas, desenvolvidas a partir do design de superfície e entrevistas qualitativas . A caracterização realizada constitui as primeiras informações relativas às Placas Recicladas, e apresenta a possibilidade de substituição de materiais de madeira, como compensado e aglomerados, a partir das suas características mecânicas e de trabalho. Dessa forma, é apresentado o desenvolvimento dos primeiros padrões estéticos de cores, facilitando a aplicação do material em novos projetos. E por fim, a realização de diferentes possibilidades de produtos para mercados distintos, como objetos utilitários, de decoração e mobiliários, apresentados ao final do trabalho.

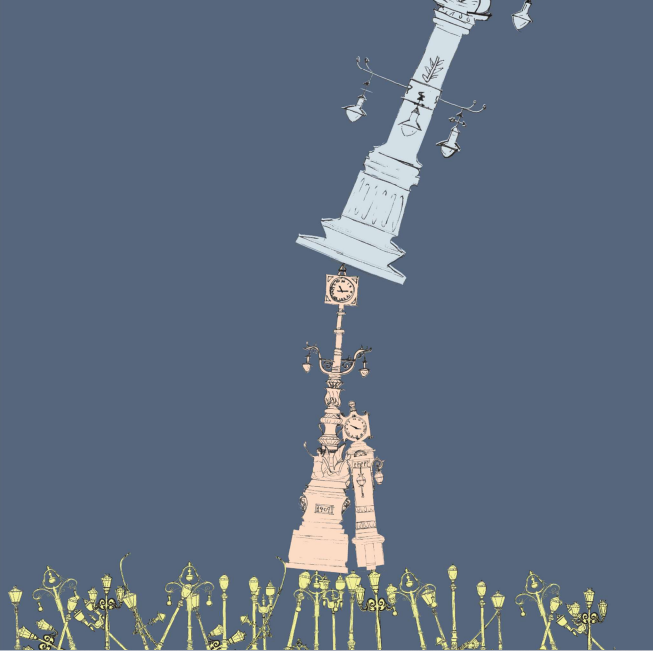

Times and crossings: weaving lines from the Centro Carioca de Design

Esta tese faz uma correlação entre a trajetória do Centro Carioca de Design (CCD) e o próprio ato de se escrever uma tese. Se o ponto de partida foi o CCD, criado em ato do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro em novembro de 2009, no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), sob a Subsecretaria do Patrimônio Cultural, Intervenção Urbana, Arquitetura e Design (SUBPC), mais tarde, entendendo que a tese constitui, em si, ela também, um “objeto”, busquei relacionar as narrativas de modo a organizar a tese em Tempos e Atravessamentos em alternância. Os cinco Tempos são: (1) Por um saber atravessado, onde apresento a tese e sua organização; (2) Design como Casa, onde apresento aspectos da casa onde fica o CCD e de seu entorno na cidade do Rio, além de desenhos, fabulações e imagens que aproximam quem lê a tese dos elementos apresentados; (3) Design como discurso, onde faço um exercício de análise do discurso, buscando entender o que queriam dizer as palavras “design”, “patrimônio cultural”, “estratégia” e “política”, dependendo de quem as dissesse; (4) Design como cultura, onde apresento o contexto da inserção do Design como política pública no Ministério da Cultura (MinC) durante os dois primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil, tendo Gilberto Gil (2003-2008) e Juca Ferreira (2008-2010) como ministros da pasta; e (5) Fazer-tentáculo, onde promovo um debate sobre o que seria “a verdade” (ou, ainda, quais seriam “as verdades”) possível(eis) em uma tese, e quais as implicações de se buscar “uma verdade” absoluta. Os Atravessamentos, por sua vez, apresentam artigos publicados ao longo do período do doutorado, mostrando um caminho não só do pensamento sobre design, patrimônio cultural, política e cidade, mas também entendendo que tudo aquilo que se produz no contexto de um doutorado é, necessariamente, tese. Assim, organizei os Atravessamentos em (1) Primeiro, em que apresento a proposta de “tempo tentacular” e a história da implantação do CCD na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro; (2) Segundo, um ensaio escrito e visual sobre as ruas do Rio de Janeiro e suas memórias; (3) Terceiro, escrito integralmente durante o ano de 2020, no auge do isolamento em função da pandemia de Covid-19, apresentando dois artigos sobre acontecimentos desse período, sendo um questionando o papel da arquitetura em relação ao discurso da sustentabilidade após o encontro de um starchitect dinamarquês com o presidente do Brasil em 2020, e outro fazendo uma crítica para entender quem são os corpos que realmente morrem no mundo à luz dos movimentos Black Lives Matter; e finalmente o (4) Quarto, em que proponho olhares diversos sobre o patrimônio cultural, em especial os monumentos patrimonializados e sua disposição como representação de poder nos “espaços públicos” das cidades. A tese é, assim, um documento heterogêneo, constituindo um passeio pela história política do design, do patrimônio cultural, e do próprio CCD, mas também um mapa de percurso para a própria tese, que se torna, também ela, um material de pesquisa.

The construction of play: playful activities for children in institutional care based on the the-ory of skills

Historicamente, crianças em situação de vulnerabilidade ocupam um lugar de marginalização social. Essa condição causa inúmeros desentendimentos e, por anos, acreditou-se que o melhor a se fazer era esconder essas crianças. Com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no Brasil, as diretrizes de cuidado mudaram. No entanto, as instituições ainda passam por um período de transição, o que resulta em contradições dentro do sistema, que se baseiam em uma política perdida no meio do caminho entre “o que deve ser feito” e “o que era feito antes”, gerando uma grande falta de confiança das crianças em seus cuidadores. Esse panorama reflete no mau desenvolvimento das habilidades sociais durante a infância, e pode causar desequilíbrios durante o crescimento e a fase adulta. O estudo de design voltado para crianças, em especial das principais oportunidades de design em busca de estimular o desenvolvimento das habilidades sociais, focou-se na oferta de atividades lúdicas capazes de proporcionar ferramentas para crianças e cuidadores. A partir disso, este estudo tenciona estruturar um sistema de dinâmicas em conjunto com recomendações para desenvolvimento de atividades lúdicas para aprimorar e desenvolver as habilidades sociais em crianças em situação de acolhimento institucional, nas idades de 8 a 10 anos.

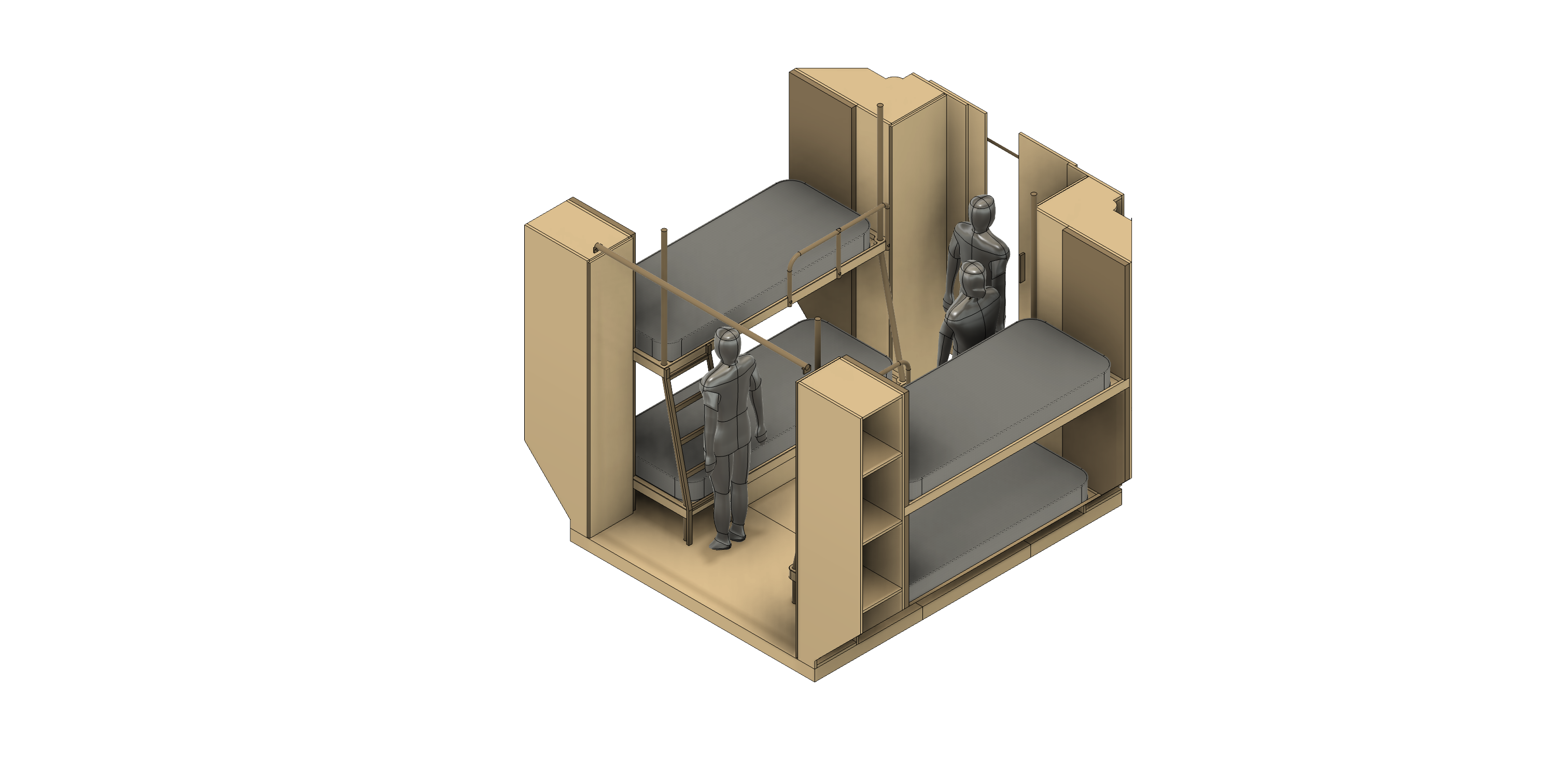

Desenvolvimento de mobiliário para o dormitório do Criosfera 1 Habitat

A proposta apresentada nesse projeto de graduação busca integrar um módulo habitacional antártico chamado Criosfera 1 Habitat, para pesquisadores do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR). Este projeto de graduação, entretanto, foca exclusivamente no desenvolvimento do dormitório presente nesta instalação, especificamente nos móveis que compõe o dormitório. Este, será focado em acomodar confortavelmente 4 (quatro) pesquisadores durante o verão antártico, quando as expedições ao continente são realizadas.

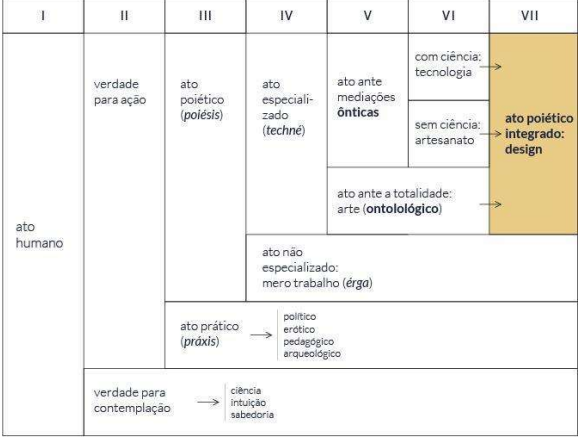

El diseño en la obra de Enrique Dussel

Neste trabalho, buscamos partilhar reflexões com aqueles que têm refletido o design baseado em cosmovisões e saberes múltiplos, desde a América Latina. Compartilhamos com eles questões como: é possível ‘reorientar’ o design para a superação das crises ecológicas e sociais? É possível projetar desde outros marcos interpretativos e experiências de mundo diversas? Esses questionamentos se somam a de pesquisadores e praticantes de design que têm refletido sobre as consequências das práticas da disciplina e buscado novos modelos de atuação para ela (DUNNE, RABBY, 2013; MALPASS, 2013), como o design para transição (IRWIN et al., 2015), design justice (COSTANZA-CHOCK, 2020), os enfoques ontológicos do design (WINOGRAD e FLORES, 1989; FRY, 2013; ESCOBAR, 2016), dentre outros. No contexto latino-americano, a busca por novos paradigmas de atuação da disciplina tem sido realizada (dentre outros) com o suporte dos estudos decoloniais, que propõem revisões da constituição histórica da modernidade no continente (QUINTERO et al., 2019), por meio da reflexão continuada sobre a realidade cultural e política latino-americana (ESCOBAR, 2005). As interfaces entre os estudos decoloniais e o campo do design têm crescido nos últimos anos, atraindo interesses de ambos os lados (AKAMA et al., 2019). O resultado disso é um conjunto heterogêneo de reflexões que apontam para deslocamentos e novas formulações sobre o campo. Buscamos, nesta dissertação, ampliar esta interface, por meio da sistematização e discussão do tema na obra de Enrique Dussel. O filósofo argentino-mexicano, que é uma peça-chave do denominado giro decolonial (decolonial turn), produziu, entre as décadas de 70 e 90, profícuas reflexões quanto à disciplina ‒ que abrange desde os seus fundamentos filosóficos e se estende às discussões quanto a uma política latino-americana para a disciplina. Apesar da riqueza de suas contribuições, elas permanecem relativamente desconhecidas do público em geral e, em particular, pelo nosso campo. Com isso, oferecemos um conjunto de elementos teóricos e conceituais que auxiliam os pesquisadores e interessados em design a localizá-lo no horizonte dos estudos decoloniais. De outro modo, esperamos traçar, um panorama geral das contribuições do pensamento crítico latino-americano que auxiliem o design a se configurar como instrumento crítico nos quadros disciplinares, científicos e sociais contemporâneos.

Esdi de cota: experiences of quota students in a design school

Esdi de cota: experiências de alunos cotistas em uma escola de design”, objetiva expor, através do relato de alunos e ex-alunos da Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi/UERJ), por quais transformações o ensino e o campo do design passam com o estabelecimento das políticas de cotas, principalmente no que se refere às relações de raça, classe e territorialidade. A tese também leva em consideração as narrativas ligadas ao pioneirismo do ensino de design no Brasil em Nível Superior, ligado à fundação da Esdi, e o estabelecimento pioneiro da política de cotas na UERJ, Universidade à qual a Escola está vinculada. Neste sentido, o trabalho chama atenção para tensões relativas ao ensino de design, estreitamente atrelado a uma narrativa estética hegemônica e eurocentrada, e as contradições apresentadas por uma sala de aula diversa em experiências e territorialidades.