Projects

Taxonomia de objetivos educacionais para a universalização do Desenho no ensino básico brasileiro

O Desenho existe como disciplina da educação básica no Brasil desde o fim do Segundo Reinado e tem sua importância reconhecida por profissionais e pesquisadores da educação e de áreas correlatas. Apesar disso, os objetivos educacionais pertinentes a essa disciplina oscilaram com as correntes educacionais e os interesses políticos, culminando em momentos de ausência no currículo formal. O ensino do Desenho no Brasil perdura ainda apenas em seletas escolas, públicas ou particulares, para as quais o acesso e a permanência estão condicionados a rigorosos processos seletivos ou altos custos financeiros, fora do alcance da maior parte da população brasileira. Por sua experiência docente na disciplina, a autora deste trabalho identifica a relevância do ensino do Desenho para a formação do indivíduo, para a sua futura formação profissional e para a valorização social do conhecimento sobre a produção da cultura material. Tal conjectura se fortalece pelo aumento no número de iniciativas pedagógicas não-formais que se baseiam na transcrição, para a realidade, de modelos que existem apenas como ideias, por meio da representação da forma. Esses projetos tentam, indiretamente, suprir a lacuna deixada pela perda de representatividade do ensino de Desenho na educação formal. A dissertação apresenta uma revisão dos conteúdos, objetivos e competências da educação gráfica brasileira nos níveis Fundamental e Médio. Com base nessa revisão, se apresenta uma proposta curricular orientada pelas etapas de desenvolvimento previstas na Taxonomia de Bloom. Complementarmente, uma agenda de discussão sobre a universalização do Desenho na educação brasileira é sugerida. Pretende-se pautar o diálogo entre educadores e sociedade civil a respeito da formalização do desenvolvimento de habilidades e competências em expressão gráfica, a fim de torná-las acessíveis a todos os brasileiros.

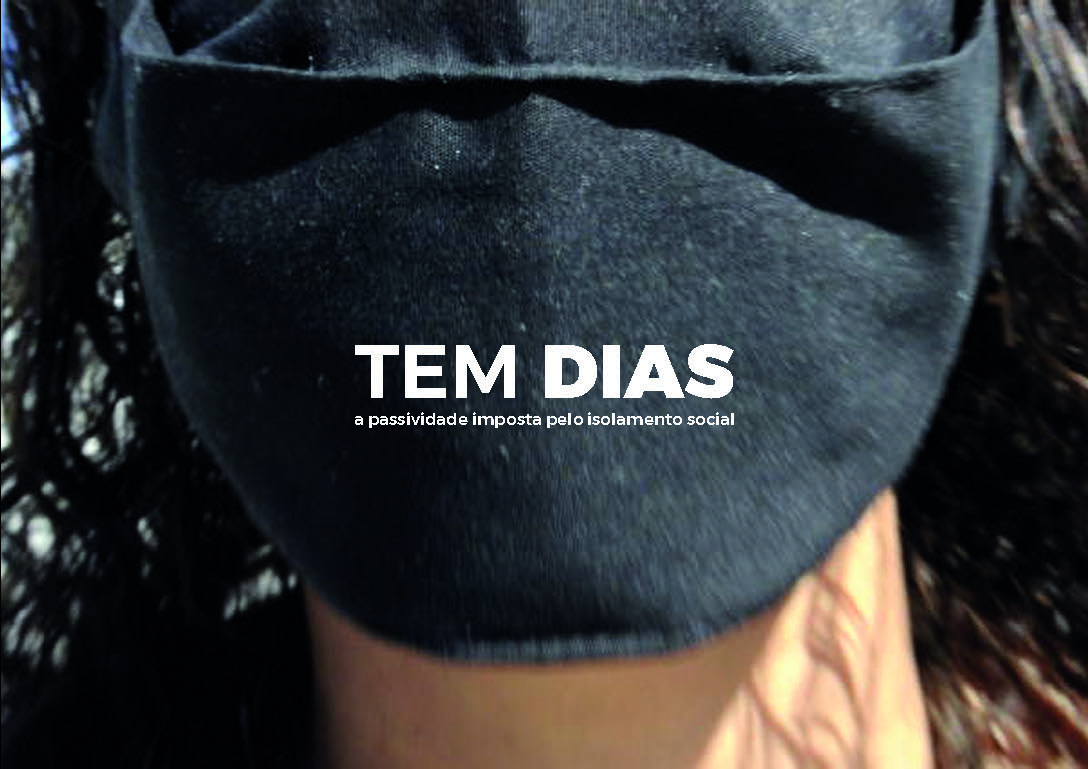

TEM DIAS a passividade imposta pelo isolamento social

Tem Dias, é um filme curta-metragem de gênero autobiográfico, projetado como trabalho de conclusão do curso de bacharelado em design da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela aluna Carolina Garcia da Silva, sob orientação da professora Zoy Anastassakis. O curta-metragem busca mostrar através da minha vivência todos os processos passados por mim e, acredito, por uma grande quantidade de pessoas ao depararmo-nos dentro de uma pandemia nos dias de hoje, onde muitas mudanças estão acontecendo. A narrativa busca relatar todas as emoções sentidas por mim e a minha adaptação a esse novo universo.

Tempo e informação no cinema : memória descritiva

Tese (hoje TCC) para diplomação de Programação Visual da Escola Superior de Desenho Industrial (1967) que versa sobre a construção de uma roteiro visual para um filme. Nele o foco é usar fotografias invés de desenhos.

NOTA: Este resumo foi redigido para fins de disponibilização digital do acervo da ESDI e não consta no documento original. Este item do acervo foi disponibilizado através do projeto Arquivo ESDI: História do Design via redes digitais de conhecimento aberto.

Textile waste as a raw material in product design of creative and circular economy companies

Este estudo descreve os resultados de uma pesquisa sobre o projeto de produtos com resíduos têxteis como matéria-prima em pequenas e microempresas brasileiras da economia criativa e circular. A pesquisa, qualitativa, teve como suportes a revisão narrativa da literatura e a pesquisa de campo, na qual se utilizou as técnicas da análise documental e da entrevista semiestruturada constituída por formulário e pauta. O objetivo geral é descrever os processos de desenvolvimento de produtos em empresas que utilizam resíduos têxteis como matéria-prima principal, discutindo desafios inerentes ao reaproveitamento desse material. Para isso elegeu-se a população formada por empresários responsáveis pela criação dos produtos. A amostra foi composta por onze empresários especialistas em suas áreas de atuação. Os resultados da análise documental, cotejados com as respostas das entrevistas converteram-se em nove categorias. Os processos de categorização e sintetização estão descritos detalhadamente na seção de Resultados. A partir das categorizações das análises documentais e das respostas das entrevistas, obteve-se o elenco dos tópicos que eram relevantes para a amostra. Isso tornou possível organizar os resultados e sintetizá-los, chegando a três principais categorias de análise: a) design de produtos b) economia criativa e circular; e c) ciclo de vida dos produtos e reaproveitamento de materiais. A partir da análise, pode-se afirmar que essas abarcam os fatores basilares para o desenvolvimento de produtos sustentáveis que tem resíduos têxteis como a matéria-prima principal.

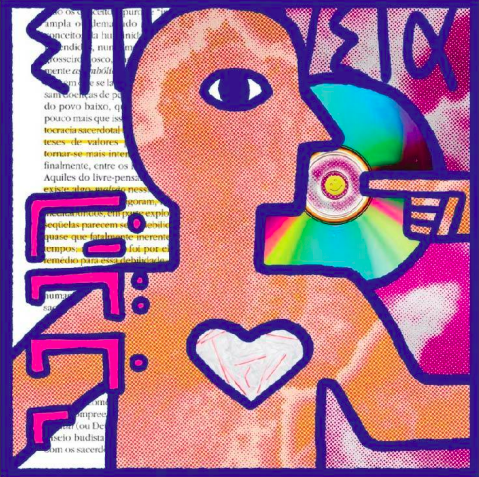

The brazilian editorial design in cognitive capitalism: the logic of the field of authorial design publications

Esta tese busca analisar, discutir e compreender as manifestações da autoria no design editorial brasileiro. Ao refletir sobre o designer enquanto autor do livro, percebemos que a autoria se manifesta de forma diferente de acordo com o tipo de publicação. Assim, procuramos definir em quais publicações o designer deve ser considerado autor proprietário dos livros que projeta, portanto devendo ter seus direitos assegurados. Consideramos que a autoria gráfica se dá nos livros com design autoral, ou seja, nos livros em que o projeto gráfico se torna também uma narrativa visual em que a forma se torna também conteúdo. Percebemos que apesar de todas as discussões sobre o designer enquanto autor do livro, ainda existe uma dificuldade em reivindicar tal posição. Focamos a pesquisa no livro impresso contemporâneo e, portanto, no atual modo de produção do capitalismo cognitivo por acreditar que o caráter histórico dos processos e relações sociais de produção interferem na criação e circulação dos produtos na sociedade. Neste modelo, a produção da riqueza é gerada pelo trabalho imaterial em que a produção de bens rompe com os limites da fábrica e se dá no tempo de não trabalho. Assim como toda mercadoria, os livros também possuem um caráter fetichista que oculta as relações sociais de produção. Marx (s/d), nos lembra que a mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho (p. 81). Os livros com design autoral, que possuem uma assinatura estilística, recuperam os elementos característicos da aura presente nas obras de arte, a autenticidade e a unicidade, e desta forma agregam um valor simbólico ao produto. Ao longo da pesquisa percebemos que essas publicações constituem um campo específico, com uma lógica de funcionamento própria. Desta forma, os livros com design autoral são publicados por pequenas editoras que, por possuírem uma lógica econômica diferente das grandes editoras, buscam um prestígio pela importância cultural das publicações e investem em produtos diferenciados. Ao publicar textos em domínio público ou buscar apoio de leis de incentivo, as editoras conseguem investir mais nos aspectos gráficos do livro. Outra forma de reduzir os custos de produção é através da impressão sob demanda ou através da venda antecipada. Sendo a escassez e a originalidade, promovidas pela indústria, mecanismos de manutenção da aura, como apontou Araújo (2010), as edições com tiragem limitada acabam reforçando o caráter aurático dessas publicações com design autoral.

The construction of Carnival Know-How and the processes of ColleCreation in the sheds from the City of Samba

Em que medida os barracões da Cidade do Samba podem ser considerados espaços de construção de conhecimentos e desenvolvimento de processos que articulam criatividade e pensamento projetual? Esta tese acompanha as relações entre a criatividade e formas de pensamento projetual envolvidos na produção coletiva dos artefatos carnavalescos nos barracões da Cidade do Samba. Ao fazê-lo, procura focar a pesquisa nos artífices que habitam, tensionam e transformam os saberes-fazeres nas fábricas do carnaval.

Este estudo mobiliza conhecimentos nas áreas do Design e Educação, por entender que o objeto de estudo é sempre um problema complexo e, como tal, exige uma abordagem teórica e multidisciplinar.

Colocar o foco nos artífices significa valorizar a arte e o ofício dos trabalhadores que, praticamente anônimos, criam e produzem a visualidade de um dos maiores espetáculos ao ar livre do mundo. Essa pesquisa considera potente o conceito de dispositivo em Deleuze e Foucault, justamente porque permite acompanhar os regimes de visibilidade e invisibilidade que operam durante os processos de produção dos saberes-fazeres presentes no cotidiano da Cidade do Samba.

Os paradigmas educacionais comparecem nesta pesquisa orientados pela perspectiva da aprendizagem inventiva. Isso porque as aprendizagens vivenciadas pelos artífices são tratadas como invenções de problemas antes de serem invenções de soluções.

Outro aspecto considerado relevante nesta pesquisa aponta para a evolução histórica dos processos de produção artesanal praticado pelos artífices. Dito de outra forma, queremos acompanhar o efeito dos novos meios de produção, cada vez mais capazes de realizar tarefas que antes dependiam exclusivamente do trabalho manual do artífice.

The construction of play: playful activities for children in institutional care based on the the-ory of skills

Historicamente, crianças em situação de vulnerabilidade ocupam um lugar de marginalização social. Essa condição causa inúmeros desentendimentos e, por anos, acreditou-se que o melhor a se fazer era esconder essas crianças. Com a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), no Brasil, as diretrizes de cuidado mudaram. No entanto, as instituições ainda passam por um período de transição, o que resulta em contradições dentro do sistema, que se baseiam em uma política perdida no meio do caminho entre “o que deve ser feito” e “o que era feito antes”, gerando uma grande falta de confiança das crianças em seus cuidadores. Esse panorama reflete no mau desenvolvimento das habilidades sociais durante a infância, e pode causar desequilíbrios durante o crescimento e a fase adulta. O estudo de design voltado para crianças, em especial das principais oportunidades de design em busca de estimular o desenvolvimento das habilidades sociais, focou-se na oferta de atividades lúdicas capazes de proporcionar ferramentas para crianças e cuidadores. A partir disso, este estudo tenciona estruturar um sistema de dinâmicas em conjunto com recomendações para desenvolvimento de atividades lúdicas para aprimorar e desenvolver as habilidades sociais em crianças em situação de acolhimento institucional, nas idades de 8 a 10 anos.

The construction of the interior design project language: a semiotic analysis of the environment of the Gurumê Ipanema restaurant

Ao adquirir um produto ou serviço, como comer uma refeição em um restaurante, o consumidor, inerentemente, adquire uma experiência, conceito que vem sendo estudado há cerca de quatro décadas e conta com definições propostas por diversos autores. Uma das abordagens existentes é a dos serviços centrados em experiência, cujo projeto envolve, teoricamente, seis princípios: “série de encontros de serviço e pistas”, “design sensorial”, “engajamento de clientes”, “estrutura dramática”, “outros clientes” e “bastidores”. A experiência da alimentação é composta não somente pela comida e bebida a serem consumidas. O cenário em que ela ocorre, cujo projeto é domínio do trabalho de designers de interiores e arquitetos, é um dos aspectos que a caracterizam. No caso de um ambiente de prestação de serviços, como em um restaurante, pode-se denominar suas instalações físicas “servicescape”, conceito definido em um modelo teórico ancorado na psicologia ambiental que compreende o ambiente construído como composto por três dimensões, “condições ambientais”, “layout espacial e funcionalidade” e “sinais, símbolos e artefatos”, embora seja percebido pelos indivíduos de forma holística. Pode-se considerar, com base nos estudos de semiótica, que o servicescape é um emissor de signos e, portanto, constitui uma linguagem. A presente pesquisa tem por objetivo descrever e caracterizar a linguagem do restaurante Gurumê Ipanema, seu caso de estudo, com vistas à experiência de seus destinatários. Esse objetivo será alcançado por meio de um método de análise semiótica do espaço, baseado nas três dimensões da semiose: “sintática”, “semântica” e “pragmática”. Ao fim do estudo, gera-se uma lista de aspectos relevantes ao projeto de ambientes de restauração.

The creative process of fashion design combined with Artificial Intelligence

A Inteligência Artificial (IA) vem desempenhando um papel crescente na indústria da moda, transformando o design de roupas e otimizando a cadeia de suprimentos. A aplicação das ferramentas de IA no auxílio ao desenvolvimento criativo possibilita a automação da geração de alternativas na criação de produtos, e assim uma nova forma de pensar o projeto e as metodologias de design vem sendo desenvolvida. Esta pesquisa teve como objetivo investigar as mudanças no processo projetual de design de moda que podem ser proporcionadas pela inserção da IA nas etapas de criação. O estudo empregou uma abordagem teórica e prática. A parte teórica buscou entender os conceitos base tanto da área de IA como do design de moda, revisando questões técnicas e históricas, além de aplicações dos dois âmbitos. Na etapa prática, foi realizado um estudo de caso com a plataforma AiDA e profissionais com experiência na área do design de moda. A coleta de dados foi efetuada por meio de questionário, entrevistas e observação direta. Dentre outras descobertas, observou-se que o tema traz preocupações e visões conflitantes entre os designers. Entretanto, foi possível concluir que ferramentas como a AiDA apenas facilitam as etapas de criação gerando ideias e sugestões para os designers, dependendo ainda do feedback humano para avaliar a qualidade dos resultados.

The designer as the person in charge to preserve brand identity throughout the production of fashion collections

Esta pesquisa examina a responsabilidade do designer de moda na manutenção da identidade de uma marca, uma vez que é ele quem concretiza as ideias na criação dos produtos. O objetivo principal deste estudo é averiguar o que pode ser guardado como registro das criações das empresas de moda, contribuindo para que os designers da área sejam capazes de elaborar seus próprios repertórios de informações e consultá-los para construir a identidade entre: as peças, a marca e as coleções anteriores. A primeira fase da tese consiste em uma revisão da literatura, especialmente acerca do tema coleção de moda . Na segunda fase é feita uma análise das coleções de moda no processo de design. A partir de então, junto com os orientadores, pontuamos os principais tópicos que um designer precisa dominar para projetar peças de vestuário. Salientamos que este estudo é válido para as demais áreas do design uma vez que tratamos do cruzamento de dados tangíveis e intangíveis que auxiliam o designer a vislumbrar soluções no processo criativo. As fases preliminares deram suporte à terceira fase, que consiste em confrontar a teoria com a prática para verificar a aderência entre elas. Isto foi feito por meio de entrevistas com profissionais e visitas à empresas de moda no Rio de Janeiro. A pesquisa resultou não somente em uma sugestão do que pode ser guardado, como também em uma reflexão sobre a qualidade dos dados que podem ser guardados, a fim de garantir a visualização da identidade da marca ao longo de tempo. Consideramos que este trabalho contribui para enfatizar a importância do papel do designer para a indústria da Moda.

The designer's role in the DIY culture and his works at maker spaces in Rio de Janeiro

O Do It Yourself é um movimento que ganhou força nos Estados Unidos, mas que tem raízes muito mais antigas, como o sloyd na Suécia em 1860. Esse movimento, que chegou ao Brasil há poucos anos, trouxe consigo novos modelos de negócios. Um deles é o compartilhamento de oficinas e cursos práticos, como o de marcenaria com enfoque no público hobbista, realizados nos locais conhecidos como espaços maker. No atual cenário de desindustrialização e de crises econômicas, o surgimento desses espaços abre portas para designers que desejam desenvolver peças autorais e trabalhar atuando diretamente com a produção artesanal de suas peças em pequenos e médios lotes. O principal objetivo deste trabalho é observar e mapear os avanços do campo do design de produto dentro dos espaços maker no contexto da cultura DIY na cidade do Rio de Janeiro, identificando as formas de atuação e as contribuições tanto para os prossumidores quanto para os próprios designers. Por meio de uma série de entrevistas com designers residentes nestes locais, foi possível observar os modos de atuação de cada um dentro do espaço, analisando seus históricos de vida e suas escolhas profissionais. Nessa pesquisa,foram entrevistadas quinze designers, formais e informais. Na amostra, foi percebida uma baixa adesão de designers formais atuando como residentes nos locais pesquisados, o que pode estar relacionado à baixa divulgação da existência destes locais para trabalho e ao ensino de design com pouco incentivo no desenvolvimento de habilidades manuais práticas.

The doing that creates ourselves and the world: a view on the experience of experimental processes in design teaching

Este estudo tem como objeto de pesquisa as experiências oportunizadas por processos criativos nos quais se prioriza a livre experimentação. Dando-se no contexto do ensino superior de Design, neste trabalho, olhamos para a experimentação como errância e investigação que possibilita breakdowns (VARELA, 2003) – colapsos que desestabilizam modos de agir corriqueiros, criam novas formas de operar, reinventam mundos e maneiras de viver. Nos distanciando dos valores capitalistas de produção que pautam também o ensino, refletimos sobre a contribuição destas "experiências errantes" para a formação dos designers na contemporaneidade, entendendo a graduação em Design como possibilidade de espaço de suspensão desta lógica produtivista, configurando-se como ambiente seguro e convidativo a intensas experimentações através do fazer. Por meio de conversas realizadas com estudantes e professoras de Design, buscamos reunir diferentes pontos de vista sobre a experiência dos fazeres experimentais enquanto prática pedagógica. Ao relacionarmos o ambiente do ensino superior em Design a um picadeiro de circo que, com sua rede de proteção, tranquiliza o acrobata – este profissional de corpo suspenso no ar, também pressionado pelo desempenho perfeito – para a aprendizagem de sua prática, sugerimos que a suspensão da lógica produtivista se dê a partir de três elaborações: pelo enfrentamento do risco, do erro, do não padronizado; pela produção coletiva que subverte a ideia de efetividade pela afetividade; e pela adoção de um modelo de ensino não tradicional, que expande as fronteiras do espaço físico das salas de aula.

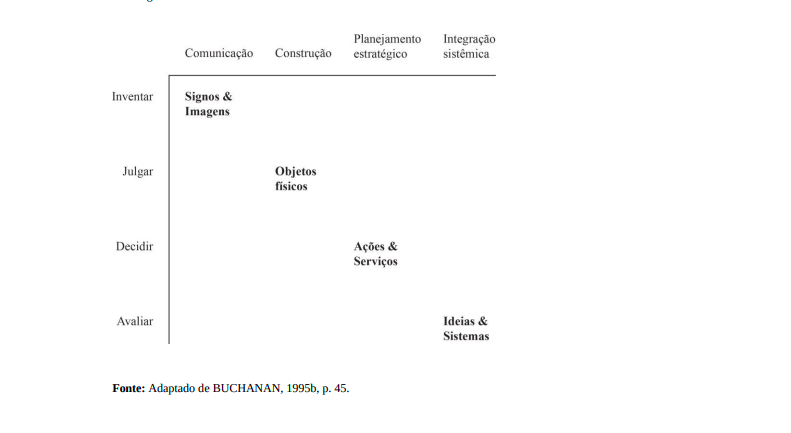

The drama of designing: an actional theory of design

A tese propõe uma nova maneira de ver o campo do design, de acordo com a qual o designing (ou projetar) é entendido como o desenrolar de uma situação dramática, constituída por diversas personagens reunidas em torno de um problema comum. A hipótese que norteia essa construção teórica é de que o design pode ser pensando não apenas como uma forma de produção, definida pela transformação material do mundo, mas também como uma forma de ação entre pessoas, de natureza efêmera. O objetivo da tese é, portanto, o de iluminar a dimensão acional do design, tendo em vista seu compromisso primordial com a criação de novas realidades. Ele atende a uma dificuldade persistente dos designers para compreender como e por que as situações criadas podem diferir das situações planejadas, considerando a imagem legada pela tradição das artes e ofícios do artista de gênio que trabalha em isolamento. Uma revisão dessa imagem tem início após a Segunda Guerra Mundial, quando grupos de arquitetos, designers e engenheiros unem-se em uma especulação comum sobre os métodos e as situações de projeto em geral. Emerge daí uma concepção do design como processo, a qual subjaz à posição atual dos profissionais de projeto frente ou dentro das organizações ou das instâncias de decisão e planejamento. Para construir esse argumento, parte-se na tese da teoria da ação de Hannah Arendt, descrita no seu livro The Human Condition (1958), e de uma problematização histórica de longo arco temporal das distinções conceituais que marcaram o surgimento do design moderno. A seguir, busca-se indícios que confirmem a hipótese em algumas das teorias que compõem, a partir dos anos 1960, o campo heterogêneo do design. Entre elas, destacam-se as de Herbert Simon, Bruce Archer, Horst Rittel e Richard Buchanan. Feito isso, extrai-se então o conceito de drama de um conjunto de teorias sobre teatro moderno, a fim de criar uma nova metáfora que explicite o projetar como uma atividade de um grupo de pessoas. Em suma, a metáfora do drama do projeto revela como uma conjunção de agentes em torno de um problema comum estabelece uma trama que determina o processo de design e, consequentemente, os seus produtos. Como modelo teórico, ela permite compreender como os agentes criam novas situações que fogem parcialmente ao seu controle e às suas expectativas. A metáfora indica ainda que a imprevisibilidade das ações vivenciada empiricamente pelos agentes é, na verdade, uma característica intrínseca ao processo de design, quando considerada a pluralidade de personagens que o constitui. Ao final da tese, discute-se, entre outras coisas, os limites teóricos dessa proposição e as suas consequências para a educação em design.

The editorial design of architectural guides

Estudo sobre a natureza editorial e o design gráfico dos guias de arquitetura, que são artefatos editoriais voltados para o conhecimento do patrimônio edificado de uma cidade ou região, a fim de compreender a organização e a edição da informação sobre a arquitetura. O levantamento histórico demonstra que desde o século XVI circulam impressos com o propósito de comunicar sobre as formas, os usos e a beleza contidos em edifícios, incentivando os passeios e as viagens para ver arquitetura. Os métodos descritivo e analítico do campo de estudo da cultura material possibilitaram a compreensão dos aspectos singulares e das equivalências encontrados em publicações nacionais e estrangeiras, produzidas entre 1986 e 2020 que integram o corpus de pesquisa. Além das qualidades materiais e do caráter instrumental que singulariza esse gênero editorial, sua finalidade é identificada como actante, inserindo os guias de arquitetura numa rede de relações culturais e sociais que são mediadas por esses artefatos.

The embroidery that expands and becomes Rio das Flores Ponto de Cultura: issues between the design and the craftsmanship and the process of creating the Florart in the Fluminense South

Esta tese, de doutoramento em Design, desenvolvida, no PPDESDI-UERJ, busca evidenciar como foram percebidas as ações entre o design e o artesanato, além de recuperar o processo de criação da Florart (Associação de Artesãos Manuel Duarte e Porto das Flores), em Rio das Flores, cidade histórica do Vale do Café, no sul fluminense, entre 2003-2018. A partir dos depoimentos das principais agentes envolvidas neste processo foram combinadas diversas fontes. No fim de 2003, um grupo de mulheres é incentivado pelo padre das paróquias de Manuel Duarte (RJ) e Porto das Flores (MG) a direcionarem os trabalhos manuais de bordado, crochê e tricô para a geração de renda. Ocorre que já, na segunda reunião, são definidos os papéis de coordenação (Cidinha Rechden), de transmissão das técnicas de agulha e linha (D. Hosana e Tia Gene), bem como os horários e as estratégias dos encontros semanais. Assim, em janeiro de 2004, são iniciadas as atividades. E nesse mesmo ano são ofertadas, na região, ações de cunho empreendedor com vistas ao desenvolvimento local, de fomento ao turismo histórico e ao artesanato. Tal fato faz com que o processo embrionário dessa associação conte com diversos apoios e consultorias de design e gestão. Assim, mesmo antes de sua formalização, que acontece em 2005, a associação firma parceria com o SEBRAE RJ (2004-2016). Posteriormente, também angaria o apoio de FURNAS (2006-2008) e da Prefeitura de Rio das Flores (2006-2018). Em 2009, a Florart torna-se um Ponto de Cultura de artesanato, cuja chancela é obtida por meio de edital do MinC-Secretaria estadual de Cultura (2010-2014). Pontua-se que com a diminuição de ações de fomento ao artesanato por parte das políticas públicas, a partir de 2016, a associação participa das ações promovidas pela Rede Asta (2016-2018) e, integra a rede de artesãs criadas por esta entidade não governamental. Para auxiliar a contextualização, buscou-se recuperar a historiografia e a formação socioeconômica de Rio das Flores, cidade do território do Vale do Café, onde o turismo e o artesanato surgem e são incentivados como alternativas econômicas para a região. Além disso, são mencionadas as estratégias, as negociações e as disputas presentes no processo da Florart, bem como de que maneira estas se inserem no referido contexto. Destaca- se, especialmente, como o bordado, técnica com a qual a associação inicia as suas atividades, configura-se como um saber-fazer feminino, a ponto de integrar como disciplina escolar a formação social de várias gerações de mulheres, cujo aprendizado requer a concentração, a atenção e o condicionamento corporal para o domínio e a precisão de gestos. Ademais, destacam- se também algumas questões que atravessam os campos do design e do artesanato, tais como os valores atribuídos a cada campo, como a aproximação entre ambos é percebida no contexto brasileiro, e as contribuições dessa dinâmica nas ações entre o design e o artesanato ocorridos no processo peculiar da Florart.

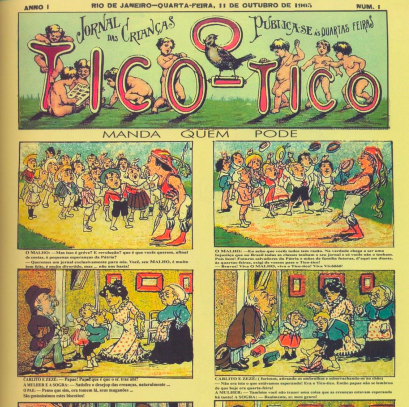

The O Tico-tico magazine: a graphic analysis of childhood in Brazil in 1905, 1923, 1941 and 1955

A presente dissertação tem como principal objetivo analisar as transformações de ordem visual, semântica e retórica na revista O Tico-tico (1905-1962), a fim de compreender os valores morais projetados para a infância em quatro fases da publicação, em 1905, 1923, 1941 e 1955. Ao longo de sua extensa existência, O Tico tico, um dos primeiros periódicos nacionais voltados para o público infantil, configurou se como um importante veículo de comunicação, sempre alinhado com conteúdos escolares e com o propósito de formação moral da sociedade brasileira em um momento de busca por projetos de identidade nacional. De maneira consistente, reafirmou o objetivo tríplice instaurado desde o lançamento, o de instruir, distrair e formar os jovens brasileiros. Ao longo de mais de cinco décadas, a revista se comunicou com o público infantil de maneira carismática e pioneira, reproduzindo em seus personagens, contos e seções arquétipos tipicamente brasileiros e reafirmando uma determinada visão de infância. Na presente pesquisa serão explorados os recursos visuais, como diagramação, tipografia, ilustração, composição, além de aspectos narrativos, a fim de compreender sob o ponto de vista do design gráfico o posicionamento moralizante e pedagógico da revista O Tico-tico. E, desta forma, estabelecer os códigos visuais projetados sobre a infância, para o público da revista em quatro fases editoriais pivotais. Esta dissertação se insere nas áreas de história do design brasileiro e memória gráfica.

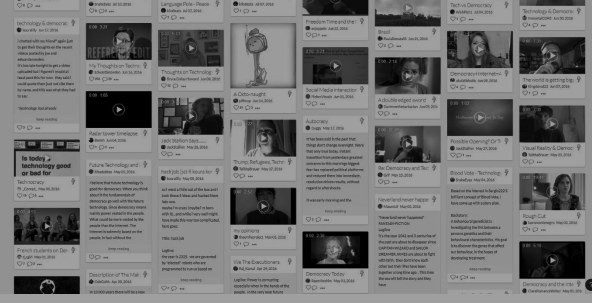

The real in feedback: regimes of authenticity, narratives and spectorialities in the reformulations of the interactive documentary

Os documentários interativos produzem remodulações nas convenções do documentário audiovisual ao colocarem o arsenal do design de interação no primeiro plano de mediação das suas interfaces. O principal efeito buscado e prometido é o de um maior intercâmbio com a audiência, que agora atende à dupla especificação de espectador-usuário. Expandir os limites do encapsulamento da mídia audiovisual, contudo, não é uma novidade. O cinema ficcional teve que estabelecer códigos, absorvidos em parte pelo documentário, para garantir seu regime imersivo. Porém, estes códigos sempre foram mais ambíguos nas narrativas que se embrenham nas paisagens do real. Tratando do mundo histórico social e compartilhado com os atores sociais presentes na tela, o documentário indica um transbordamento da realidade da representação para a realidade dos espaços habitados pelo espectador. Se os documentários interativos também buscam essa permeabilidade,ela se configura, entretanto,pela via de um retorno, em feedback. Neles,é o espectador-usuário, ponteiro do mouse na tela, que deve contagiar e informar o i-doc através de suas ações com a mídia interativa e sua expertise do mundo real.Em um sentido ou outro, estas fronteiras são zonas intensas de produção de discurso. Nossa pesquisa é dedicada a investigar os discursos sobre o real produzidos nas interfaces interativas, articulando-os com a tradição do documentário e a cultura das novas mídias, de maneira a indicar seus regimes de autenticidade, reformulações narrativas e relações com a alteridade.

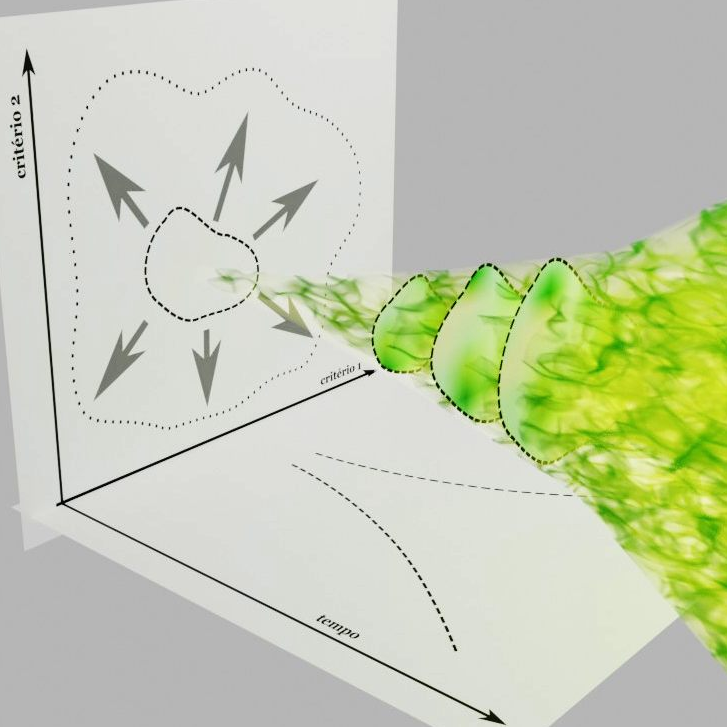

The time of projects: Designing as a dynamic process

Em geral o design é pensado a partir das formas, consideradas em si mesmas, mas alternativamente é possível partir das relações entre o design e outros agentes ou, numa escala mais ampla, entre o design e a sociedade. Essa análise revela a importância crucial da intencionalidade dos projetos, e portanto localiza o design dentro dos regimes de atualização por vontade, em oposição à atualização por necessidade. Ou seja, o resultado dos projetos não deve ser compreendido como uma série de consequências inevitáveis de causas bem definidas, mas como possibilidades de ação, ou potencialidades. Entende-se que o projeto visa aumentar o potencial dos produtos, porém isso pode ser pensado de duas maneiras: ou como convergência em direção a um ótimo, ou como divergência que aumenta a abrangência. A convergência tende a se apoiar em causas necessárias, que permitem mais estabilidade e previsibilidade. A divergência prioriza os valores que motivam o projeto, enfatizando a relevância mais que a previsibilidade. Assim, essas estratégias constituem dois modos de pensar no design, de um lado o pensamento estático, do outro o pensamento dinâmico. Considerando as formas em si mesmas, em separado, obscurecem-se as transformações sofridas por elas, e isso tende a produzir um pensamento estático. Considerando a intencionalidade dos projetos, revelam-se as relações das formas com valores em constante transformação, e portanto isso tende a produzir um pensamento dinâmico. A partir do pensamento estático, o projeto é compreendido como se estivesse fora do tempo, criando formas perfeitas ou atemporais, ao passo que o pensamento dinâmico localiza o projeto dentro do momento em que ele é realizado. Os dois pensamentos podem ser complementares, porém o pensamento estático é muitas vezes adotado irrefletidamente, como um pressuposto. Propõe-se então uma reinterpretação do design a partir de uma perspectiva dinâmica, que se engaja com as mudanças intrínsecas ao processo de projeto, utilizando o tempo como um instrumento conceitual para compreender o projeto.

The tropical man of the future: a reading through 'Experiência nº 3'

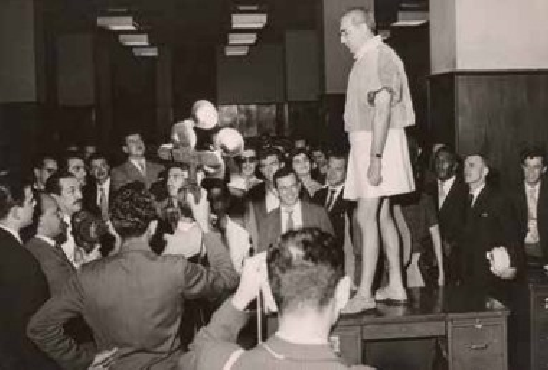

Flávio de Carvalho – artista visual e arquiteto brasileiro — ao longo de toda sua trajetória compôs obras complexas que refletem sobre os modos de viver de seus conterrâneos. Atravessou toda a fase modernista do país e propôs composições criativas que escapam aos padrões dos movimentos artísticos e arquitetônicos contemporâneos de sua época. Para muitos, no Brasil, assume o lugar de diversos pioneirismos em áreas distintas do conhecimento, como arquitetura e teatro modernos, e performance artística.O presente trabalho objetiva interpretar a obra de sua autoria intitulada “Experiência nº 3” (1956), e através de seus significados, tecer análises sobre a sociedade brasileira do período histórico em que foi criada e o atual. A obra em questão é constituída da confecção de um traje e de um desfile de apresentação deste, então, para o aprofundamento de sua leitura, se escolheu interpretar outras obras e desfiles que flertam com a produção e representação de peças de roupas. Há no conteúdo reunido, relatórios de visitas a exposições e desfiles de moda, diálogos com profissionais de moda e esquemas produzidos para acompanhar as conclusões tiradas a partir dos cruzamentos de informações colhidas no decorrer do trabalho.

The values of craft : past and present

O estudo se configura como uma investigação sobre o trabalho manual e sua relevância para a história do design. Investigar as interseções de trabalho manual e design abrange diversas possibilidades de enfoque, como: fronteiras fluídas das artes, design e artesanato; de análise da técnica, material e estilo dos artefatos; do papel do designer como projetista e designer-artesão. Pouco se fala de questões sociais, quer dizer, que se relacione com o indivíduo, intrínsecas no fazer manual, que foquem no trabalhador e sua relação com o trabalho. A partir dessa perspectiva, a pesquisa tem como objetivo investigar e mapear as bases valorativas do trabalho manual em dois movimentos da Europa dos séculos XIX e XX até os dias atuais. A escolha para o recorte temporal se deve à importância do Arts and Crafts e Deutscher Werkbund para a formação do pensamento e história do design. O estudo se inicia com um panorama da interseção do trabalho manual e design, a partir da origem da história do design, seguido por breve discussão sobre classificação de design e artesanato, até a exposição de dois movimentos relevantes para o design. O pensamento da época debatia, por exemplo, questões além da estética, mas de cunho social, com relação ao trabalho manual, tais como liberdade de expressão individual do trabalhador, condições de trabalho e organização do trabalho. Com base na revisão de literatura de textos de 1883 a 1929, de pensadores influentes para a história do design que debatiam esses movimentos e o trabalho manual, foi possível mapear e categorizar as temáticas e seus respectivos valores. Em seguida, procedeu-se a uma revisão bibliográfica de autores contemporâneos que tratassem do craft, dos movimentos Arts and Crafts e Deutscher Werkbund, das manualidades e do resgate e valorização das práticas. Por último, foram realizadas entrevistas em profundidade com dez artífices da atualidade a fim de explorar os valores mapeados de antes e levantar novas questões contemporâneas do trabalho manual. Identificamos na conversa com artífices da atualidade: suas experiências, modos de pensamento e pilares no fazer manual. Dentre os achados, destacam-se as temáticas mapeadas nos textos e nas conversas com os artífices; como satisfação e envolvimento com o trabalho, utilidade, felicidade, reconhecimento, expressão da individualidade, ambientes agradáveis, facilitação da máquina, relação da cabeça com as mãos, responsabilidade, mística no fazer, corporalidade, fronteiras fluídas, humanização, preconceito, autoridade e resistência. O artífice contemporâneo expõe sobre sua satisfação com o trabalho seja pela manipulação dos materiais ou pela transformação da matéria-prima em um artefato de qualidade, da relação da cabeça com as mãos por meio de um fazer não dissociado e nem automatizado, se envolvendo naquilo que faz; em que participa tanto do projeto como da execução. Reconhece em seu trabalho sua responsabilidade, seja social ou ambiental, e utilidade de prestar serviço à sociedade. Desfruta de autoestima ao fazer seu ofício artesanal, entende como expressão da individualidade, e enxerga a máquina como facilitadora na produção de formas e materiais inusitados. A pesquisa traça uma ponte da tradição craft ao artífice contemporâneo.

The Wide World

The Wide World é uma proposta de narrativa experimental baseada na multiplicidade de pontos de vista. Assumindo que uma narrativa convencional é por si só condicionada ao ponto de vista de um narrador, o projeto propõe romper essa unanimidade ao introduzir a possibilidade de interpretações distintas sobre uma mesma história. O intuito é que as impressões do leitor acerca do que foi lido sejam, ao fim, uma síntese das diferentes perspectivas apresentadas, mais que a assimilação de uma única perspectiva. O projeto faz uso de aparatos tecnológicos recentes como plataforma de funcionamento, que proporcionam uma experiência intuitiva e dinâmica.

Thinking ground as an Atlas

A investigação busca levantar debates a partir da categoria chão: esgarçando, torcendo, fissurando, escavando o campo de possíveis que a categoria parece abrir. Mais do que oferecer respostas e enquadramentos definitivos, totalizantes, procura deslindar ideias de chão, reveladas através da análise de um conjunto polissêmico de materiais - obras de arquitetura, artes visuais, cidades, territórios, objetos, infraestruturas, paisagens - que reforcem seu lugar intervalar, ativador de forças e velocidades vazadas nas relações entre domínios distintos. Pensar o chão implica considerar um relevo complexo. Comumente, o chão é lido como uma superfície que acomoda os corpos e objetos atraídos pela força gravitacional, configurando-se como suporte comum a eles. Seres humanos e não-humanos coabitam esta superfície, trocando energia e intensidades entre si, mas, também, com os estratos das mais variadas densidades e materiais que sob ela repousam. Nas brechas entre este conjunto de camadas — superficiais e subsuperficiais — o chão condensa um tecido espesso onde reside a vida. A tese divide-se em três seções que configuram seus platôs: chão-atlas; chão-projeto; chão-menor. Nos platôs é feito o debate teórico-conceitual. Estes estão atravessados por ensaios textuais-visuais, denominados intervalos, nos quais são colocadas lado a lado imagens que, à primeira vista, não se aproximam por recorte temporal ou afinidade estilística, mas que podem encontrar em suas lacunas as coisas que não estão sendo buscadas. Sua arquitetura é desenhada por meio dessas três camadas que se atravessam: não há introdução, não há conclusão; tudo é desenvolvimento. Por isso mesmo, aceita expansões e retrações, fragmentações e agrupamentos. Há, no fim, algum desdobramento, uma especulação que envolve os impasses que a tese coloca e não exatamente se propõe a resolver.

Thinking-with images: subversions and fabulations around the Brazilian national flag

Esse documento apresenta um estudo de versões modificadas da bandeira nacional brasileira, realizado a partir de ações de coleta (LE GUIN, 1989) de origens e autorias variadas. Esse conjunto de imagens é organizado, dividido e lido a partir de uma análise relacional, sustentada na concepção da pesquisa como uma prática de correspondência (GATT e INGOLD, 2013). Nessa investigação, a bandeira nacional brasileira é apresentada como uma imagem de dissenso estético – uma condição presente desde sua instituição como símbolo nacional, na Proclamação da República, mas que se tornou ainda mais aguda e visível entre os anos de 2013 e 2023, recorte temporal proposto para a coleta de imagens deste trabalho. A dissertação tem por objetivo investigar aproximações teóricas entre práticas de design ativismo e experimentos de fabulações especulativas (HARAWAY, 2023). Como contribuição, é apresentada uma coleção de 338 imagens de mobilização e releitura da bandeira brasileira, que podem ser observadas como usos plurais de design aplicado a imagens de comunicação e motivação política. Além disso, é defendido o potencial de ampliação de consciência crítica e de reorientação de subjetividades que ações de design ativismo e narrações especulativas carregam, contribuindo para o desenvolvimento e atualização de pesquisas e práticas no campo do design.

Three-dimensional technologies and the jewelry designer-entrepreneur from Rio de Janeiro state

A joalheria é um ofício presente na história da humanidade desde os tempos primitivos. Adornar-se vai além do acréscimo de qualidade estética e contém também uma dimensão simbólica, como a expressão de valores e a distinção social. Por este motivo, a joia representa e traduz o espírito do tempo de cada sociedade no momento em que foi confeccionada e colocada para uso. Foram muitas as transformações ocorridas até o atual contexto contemporâneo que, por sua vez, influenciou o cenário da joalheria, desde mudanças sociais e culturais, até mesmo econômicas e produtivas. Tais transformações não ficam restritas apenas ao desenho das joias e aos seus significados, mas se estende aos profissionais que atuam nela atuam, seja como criadores, artesãos ou mesmo comerciantes. Nos tempos atuais, e de maneira ainda recente, principalmente no Brasil, um dos profissionais reconhecidos por sua habilidade em desenvolver projetos de joias é o designer. Com a rapidez das transformações do mundo contemporâneo e a rápida difusão de novas tecnologias tridimensionais na joalheria, este também já vem sofrendo transformações em sua atuação que merecem ser estudadas e exploradas com aprofundamento. Por isso, a partir de um recorte regional, este trabalho se propõe a entender de que maneira a difusão de novas tecnologias tem influenciado estes designers de joias com atuação empreendedora no estado do Rio de Janeiro. Para cumprir este objetivo, a pesquisa é composta de fundamentação teórica sobre a joalheria no mundo e no Brasil, com enfoque no contexto fluminense, seguida por uma fundamentação sobre as técnicas e tecnologias empregadas na joalheria. Além disso, foi realizada uma fundamentação teórica sobre empreendedorismo, especialmente no design e com um enfoque final na joalheria. Em seguida, a partir de método de pesquisa qualitativa, foram aplicadas entrevistas semipadronizadas em uma amostra de designers de joias empreendedores fluminenses, cujo objetivo foi identificar o impacto das novas tecnologias na motivação destes designers. Adicionalmente e de maneira concomitante, foi realizada uma observação sistemática participante em um evento de exposição de joias cujos participantes são designers de joias empreendedores do Rio de Janeiro. Por fim, apresentam-se conclusões sobre a influência dessas novas tecnologias na atuação dos designers de joias, desde aspectos relacionados à motivação destes em empreender na joalheria, até a apresentação das limitações enfrentadas por estes. Além disso, pontuaram-se questões que merecem ser mais bem exploradas para que estes designers de joias fluminenses possam desenvolver sustentavelmente seus negócios de maneira independente, a partir do empreendedorismo, da gestão e do uso estratégico de técnicas e tecnologias diversas.