Teses e Dissertações

Design como modo de pesquisa coletiva no território: Experimentos, correspondências e cartografias

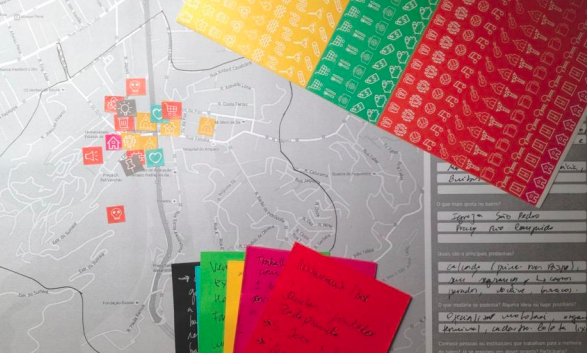

Esta tese aborda o design como modo de pesquisa coletiva nos territórios a partir da correspondência com os campos da antropologia e da educação. Parte de um experimento local, que ampliou o entendimento de espaço público às questões de interesse, para assumir o desafio de colocar o design entre diferentes escalas e dimensões do território, buscando articulações entre iniciativas locais e o planejamento estratégico das cidades. Entre correspondências e cartografias, explora uma perspectiva dialógica, crítica e política do design frente às questões de pesquisa, em campo, com as pessoas e os territórios, no sentido de mudança para uma postura de cuidado e atenção imanente para projetos que abarquem diferentes modos de vida. Para isso, desenvolve e analisa uma série de experimentos envolvendo design e participação em territórios, com grupos e lugares diferentes, que constituem a estrutura fundamental desta tese, estimulando movimento e diálogo entre teoria e prática: o projeto de mestrado no bairro do Rio Comprido; o Coletivo Baixo Rio, com atuação no mesmo bairro; o curso Mapa-Praça-Máquina na praça Tiradentes, no centro do Rio; oficinas realizadas em conjunto com pesquisadoras do LaDA, aplicadas em seminários acadêmicos, no Complexo da Maré e na Rocinha; atividades desenvolvidas no Colégio de Aplicação da Uerj (CAp-Uerj); disciplinas na graduação da Esdi- Uerj; o Plano Estratégico Metropolitano do Rio de Janeiro. Passa pela crítica ao projeto moderno de cidade pelas vias do planejamento urbano, refletindo sobre os desafios da participação e caminhos possíveis para engajamento político nos territórios por meio do design. Abarca ainda diálogos e conversações entre design e educação na relação com os territórios – de “ensino de design e de design no ensino”, enquanto espaços de aprendizagem coletiva que possibilitam o engajamento acerca de questões de interesse comuns, visando a transformação de contextos situados e a formação de sujeitos ativos, críticos e reflexivos para a cidadania. A partir das abordagens Design Anthropology, Codesign e “Design e/como Educação”, os designers atuam como co-investigadores ao buscar identificar questões, debater ideias e imaginar possibilidades futuras, sempre de modo engajado com o campo e as pessoas. Para isso, adotam ferramentas e métodos chamados “dispositivos de conversação” como espaços de encontro que reúnem agentes heterogêneos com diferentes conhecimentos e práticas para investigar questões de interesse e alternativas futuras em um processo dialógico e especulativo. Essas aproximações colocam o design como modo de pesquisa a partir de uma perspectiva transdisciplinar e dialógica que pretende identificar questões, articular saberes, construir pontes e estimular o debate para a transformação coletiva.

Inventariação de materiais pedagógicos acessíveis do Instituto Benjamin Constant

Centro de referência nacional na área da deficiência visual, o Instituto Benjamin Constant fabrica e distribui gratuitamente Materiais Pedagógicos Acessíveis para diversas instituições de ensino que atendam pessoas com deficiência visual; materiais que contemplam desde a educação infantil até disciplinas do ensino médio. Porém, é importante notar que além de certa burocracia na solicitação do pedido e a falta de informações detalhadas sobre o material, soma-se a isso tudo o fato de que muitos professores do Instituto também produzem diversos Materiais Didáticos Acessíveis para auxiliar as crianças no entendimento de algum conteúdo, contudo tais Materiais não são compartilhados, fabricados e muito menos distribuídos pelo próprio Instituto onde lecionam. O presente estudo tem como principal objetivo analisar e discutir alguns desses Materiais Pedagógicos Acessíveis criados e/ou utilizados por professores do Ensino Fundamental, do Instituto Benjamin Constant à luz da revisão de literatura, da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do Design Universal. Como conclusões da pesquisa, foram observadas que, mesmo sem conhecimento prévio, os professores do Instituto conseguiram criar objetos pedagógicos acessíveis sem se desviar muito dos sete princípios e das vinte e seis diretrizes que regem o Design Universal e que é possível criar, entre eles uma prática de inventariação dos Materiais Pedagógicos Acessíveis com o intuito de compartilha-los.

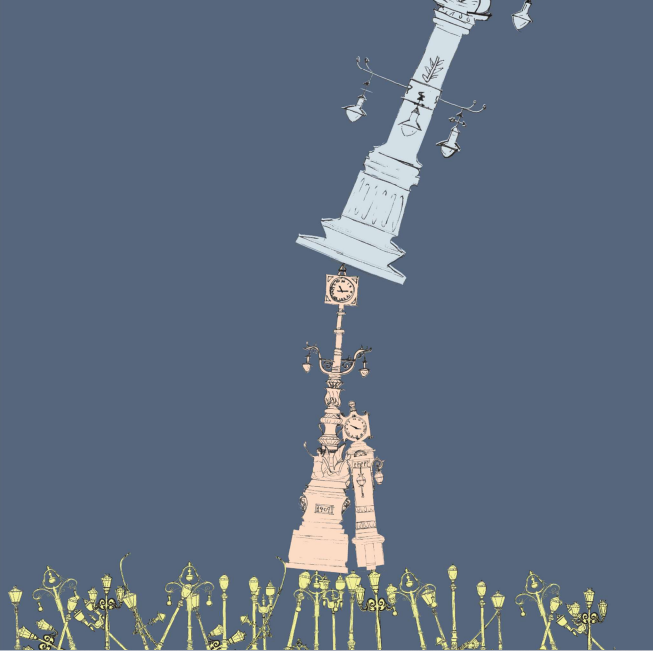

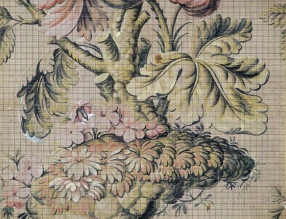

Objetos ordinários: processos históricos de exclusão e de patrimonialização do design no Brasil

A história do design possui diferentes origens, no entanto, a escolha por narrativas que privilegiem uma ou outra filiação depende do discernimento e da influência política e cultural de quem está no lugar de decisão. Uma das origens das histórias do design brasileiro, no ensino e na produção, se vincula às artes aplicadas e industriais. Contudo, as artes aplicadas no Brasil possuem uma trajetória enigmática, tanto na maior instância de preservação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), quanto na literatura. Sem assumir a ideia de um percurso histórico linear, das artes aplicadas ao design contemporâneo, esta tese argumenta que objetos ordinários que lhes são decorrentes estão espraiados em nossa vida pessoal e na esfera coletiva, seja pela presença física ou pelas memórias a vinculadas a eles. Sob o ponto de vista da história do design, a tese analisa dois momentos em que as artes aplicadas foram postas em foco ou em xeque nos debates de âmbito educacional, de produção (industrial e da cidade) e da preservação patrimonial – o ecletismo e o modernismo. Propõe-se um convite aos designers para refletir sobre o porquê do lugar dado a esta parte da história do design brasileiro e sobre os motivos que fazem com que designers não a reconheçam como elemento da história da cultura projetiva do país.

A retórica do design de Richard Buchanan: uma revisão do pensamento do autor e sua apropriação na pesquisa em design no Brasil

Reconhecido como uma das principais referências no campo acadêmico do design, Richard Buchanan é autor de uma série de artigos sobre os mais diversos temas. Produzidos ao longo de mais de três décadas, seus escritos abordam assuntos como a história, a educação, a filosofia e a pesquisa da área. Porém, por não estarem editadas como livros ou outras publicações igualmente extensas, muita da riqueza e da complexidade de algumas de suas teses mais amplas acabam dispersas em artigos independentes presentes em diferentes publicações. A fragmentação de seu trabalho acaba tornando pouco acessível a compreensão de muitas das contribuições teóricas do autor. Dentre elas, encontra-se sua abordagem bastante original quanto à dimensão retórica do design. A fim de organizar e apresentar essa perspectiva do autor sobre o pensamento e o fazer projetuais, o presente trabalho possui o triplo objetivo de (1) contextualizar a proposta do autor a partir da identificação da relação entre seu trabalho e o pensamento de Richard McKeon; (2) organizar e apresentar a proposta de Richard Buchanan quanto à dimensão retórica do design e suas principais características conforme apontadas ao longo dos textos nos quais o autor desenvolve tal abordagem; e (3) analisar como se dá a compreensão e o uso das ideias do autor na produção acadêmica do campo do design no Brasil entre os anos de 2010 e 2019. Para tanto, o presente trabalho apresenta a revisão bibliográfica de cinco trabalhos de Richard Buchanan, nos quais sua tese sobre a dimensão retórica do design é desenvolvida de forma clara; uma apresentação do texto “The Use of Rhetoric In A Technological Age” de Richard McKeon, a partir do qual é possível melhor contextualizar a proposta desenvolvida por Buchanan; além da análise de conteúdo de outros 15 trabalhos publicados entre os anos de 2010 e 2019, levantados por meio de revisão sistemática a partir dos bancos de dados dos anais do Congresso do P&D Design, e das teses e dissertações desenvolvidos no PPD-ESDI encontradas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UERJ, que utilizam-se de forma consistente de trabalhos de Richard Buchanan.

Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro: um epicentro do design moderno brasileiro (1948 a 1978)

O trabalho se configura como uma investigação sobre a contribuição do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro para a história do design moderno brasileiro. Desde sua fundação, a instituição teve o anseio por implementar meios de ensino e pesquisa e a vocação para a promoção e divulgação de exemplares do design moderno, se tornando um grande difusor do campo e das vanguardas que o basearam. Todas as atividades propostas com este foco tinham o intuito de educar o gosto do homem, com a ambição de sua adesão ao espírito moderno, inserido em uma sociedade que vinha sofrendo graves transformações. Dada a exiguidade de estudos publicados que englobem o tema em questão em nossa historiografia, foi fundamental cumprir o levantamento, a compilação, a organização e o exame de documentos oriundos das mais diversas fontes, sobretudo os abrigados nos arquivos do Museu, inclusive aqueles ainda não catalogados. Eles testemunham os respectivos eventos, pertencentes ao período que vai de 1948, ano da fundação da instituição, até o incêndio que a atingiu, em 1978. O recorte temporal da pesquisa coincide com as iniciativas de institucionalização do campo do design e de sua implementação enquanto disciplina no país. Por esta razão, afirma-se que as origens do design moderno brasileiro se confundem com as do MAM Rio. Comprovações diretas das ressonâncias dessas ações são escassas. Contudo, tecem-se influências radiais. Espera-se contribuir para estudos no campo para, enfim, remontar, de forma cada vez mais segura, a episódios fundamentais da história do design moderno brasileiro.

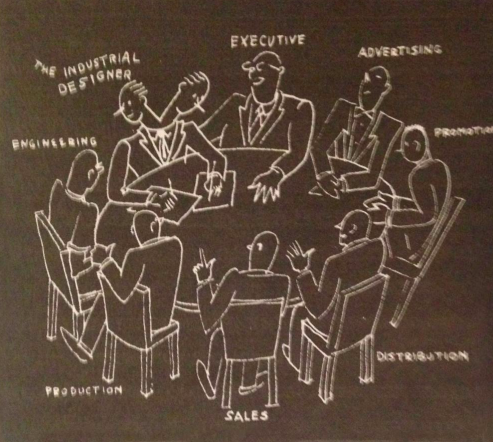

Design: abrandamento de bloqueios criativos em reuniões de projeto no âmbito da vulnerabilidade socioambiental

O objetivo principal deste trabalho é a apresentação de conjunto de orientações que permita mitigar conflitos criativos durante reuniões de projeto. A contribuição está em cartilha que contém princípios de conduta gerencial para a orientação de designers (graduados ou não) que se reúnem com fins de identificar (definir/delimitar) problemas; e de preparar (direta/indiretamente) estratégias de como resolvê-los, particularmente, em comunidades em situação de vulnerabilidade socioambiental. Dentre os objetivos secundários, destacam-se: (i) apresentar listas de aspectos educacionais que facilitam o surgimento de bloqueios à criatividade; (ii) apresentar classificações dos tipos de reuniões de projeto mais comuns à orientação de solução de problemas em comunidades vulneráveis socioambientalmente. (iii) apresentar características de perfis culturais e profissionais dos participantes dessas reuniões; (iv) apresentar as táticas procedimentais criativas e técnicas operacionais projetuais capazes de mitigar o risco de insucesso em ações de melhoria de dadas comunidades; (v) apresentar estudos de estágios do desenvolvimento de projetos; etapas e fases do processo criativo para localizar pontos de conflitos; (vi) apresentar as principais ideias e comportamentos para desempenho exemplar em reuniões de projeto de produto; (v) apresentar aspectos de expressão gráfica humana como forte instrumento de registro de ideias em reuniões de projeto; (vi) apresentar códigos referenciais de conduta criativa e projetual, cujos modelos, em outras comunidades, produziram efetivos resultados criativos.

Design cultivado: fabricação botânica a partir de podas de goiabeiras para manufatura de produtos de madeira

Esta dissertação apresenta estudo prático e teórico sobre o desenvolvimento de projetos de produto a partir da fabricação botânica, manufatura realizada pelo controle de crescimento vegetativo de plantas. Tal processo se diferencia em alguns pontos do biodesign por ser uma prática de projeto específica para se relacionar com materiais vivos de crescimento vegetativo oriundos de plantas espermatófitas. Através do aprofundamento sobre o campo da fabricação botânica e suas práticas de moldagem e da experimentação prática em torno de desenvolver produtos físicos pela fabricação botânica, é possível compreender diversas questões abordadas na teoria do biodesign como, por exemplo, a correspondência, o codesign com não humanos, e o potencial de participação de um projeto de design na idealização coletiva de mundos possíveis. Recolhidas a partir de pesquisa bibliográfica, as técnicas de moldagem sobre o processo produtivo e o campo de atores neste mercado foram testadas de forma prática, resultando em peças ainda incompletas mas que já geram vivência sobre a teoria e prática relatadas de forma a compor esta pesquisa.

Conjecturando futuras relações entre design e propriedade intelectual

Esta tese visa fornecer subsídios técnicos e teóricos no sentido da atualização de leis, práticas e políticas de proteção da Propriedade Intelectual relativas ao design. Para tanto, são traçadas conjecturas que exemplificam direções para onde podem se encaminhar os direitos de Propriedade Intelectual relativos ao design no Brasil, considerando especialmente as mudanças na produção industrial contemporânea. Realizando um movimento temporal em direção tanto ao passado como ao futuro, a pesquisa executa também um movimento de territorialização epistêmica, trazendo esse debate, geralmente levado a cabo por juristas e pesquisadores em direito ou economia, para o campo teórico do design. Entre os temas abordados estão o surgimento das leis de salvaguarda ao design em países como França e Inglaterra, ao longo dos séculos XVIII e XIX; o desenvolvimento das legislações de proteção aos desenhos e modelos industriais no Brasil, nos séculos XIX e XX, e, em paralelo, a institucionalização nacional do campo do design. Lança-se ainda um olhar crítico ao estado atual da proteção aos desenhos industriais, à Lei de Propriedade Industrial vigente, seus requisitos e critérios de exame. Por fim, realiza-se o exercício ficcional das conjecturas, abordando temas como manufatura aditiva, indústria 4.0, inteligência artificial e a crescente importância do design de interação no que se tem convencionado chamar de quarta revolução industrial.