Teses e Dissertações

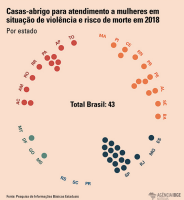

Corpos refugiados LGBTI+: A Casa Dulce Seixas como espaço de acolhimento e resistência na reivindicação do direito à cidade para refugiados LGBTI+ no Rio de Janeiro

Esta dissertação aborda a interseção entre Design, Arquitetura, direito à cidade e o fenômeno do refúgio entre indivíduos LGBTI+. Focando na experiência de refugiados que buscam abrigo em novos países devido ao preconceito quanto à identidade de gênero e orientação sexual. A pesquisa tem como objetivo compreender e colaborar com melhores condições de vida desses indivíduos, considerando tanto os aspectos políticos, quanto sociais do ambiente urbano para com estes corpos dissidentes. A dissertação também aborda questões legais, analisando as legislações urbanas e de habitação em relação aos direitos dos refugiados LGBTI+. Além disso, explora a participação comunitária como um elemento-chave no processo de design de uma cidade acolhedora, visando garantir que as necessidades específicas dessa população sejam atendidas de maneira sensível e eficaz às suas principais demandas.

Cozy Games

Os Cozy Games, ou Jogos Aconchegantes — jogos eletrônicos cujo principal objetivo é entregar conforto emocional e bem-estar mental aos jogadores — estão em ascensão, provando que, além de existir um grande público a ser considerado, os jogos podem ir além do estereótipo violento e evocar sentimentos positivos. O principal objetivo desta pesquisa é discutir a questão: devido à falta de categorização clara da indústria, jogadores que se preocupam com sua saúde mental — assim como os que procuram maneiras de se sentirem bem mentalmente — se frustram ao buscarem jogos eletrônicos que os fazem sentir-se acolhidos.

Critérios de inclusão de componentes em Design System

O principal objetivo deste trabalho é estudar como engenheiros de software e designers cooperam para a criação de um DS. Neste sentido buscamos compreender quais são as nuances da tomada de decisão na etapa de levantamento de requisitos e como essa tomada de decisão se limita ou se expande de acordo com as capacidades tecnológicas e organizacionais. Assim, observaremos a interação entre esses dois agentes, que definem como os módulos do DS existem e como se encaixam de modo a maximizar a produção. Além de definir as características do DS, suas capacidades, limitações e regras de utilização por outras equipes.

Cursos superiores de graduação tecnológica em design: expansão e contexto atual da oferta no Brasil

Esta pesquisa apresenta dados sobre a configuração dos cursos superiores de tecnologia em design no Brasil, com ênfase no Estado do Rio de Janeiro. O levantamento inicial foi feito por meio de uma pesquisa bibliográfica a partir de referências publicadas em artigos, livros, dissertações e teses relacionadas ao tema Educação Profissional no Brasil . As análises quantitativas da pesquisa documental foram representadas por meio de figuras e gráficos gerados através de informações fornecidas dos portais responsáveis pela regulação do ensino superior no país, além de linha do tempo sobre a História dos cursos superiores de tecnologia em Design no Brasil. Para a verificação da hipótese, entrevistou-se os atuais coordenadores cariocas dos cursos superiores tecnológicos em Design com perguntas de opinião focadas nos Indicadores de Qualidade da Educação Superior ─ Conceito Preliminar de Curso (CPC), Conceito de Curso (CC) e Exame de Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) ─ para saber se expressam ou não a qualidade das Instituição de Ensino Superior (IES) atuais. Para análise da técnica da Entrevista Semiestruturada, confrontaram-se dados e opiniões, visando identificar pontos comuns e divergentes que foram classificados em pauta de acordo com os seguintes critérios: perfil do aluno tecnólogo, inserção no mercado de trabalho, indicadores de qualidade, habilitações em Design e pesquisa em Design. Os resultados indicam que os cursos superiores tecnológicos em Design Gráfico são de curta duração e com o perfil do profissional de conclusão voltado para a prática profissional, porém estão sendo avaliados pelo Ministério da Educação (MEC) praticamente no mesmo formato que os cursos de bacharelado (longa duração e perfil teórico) através do ENADE, que não avalia corretamente o conhecimento de seus alunos tecnólogos. Mais especificamente, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) disponibiliza tipos de provas diferentes para os tecnólogos e bacharéis em Design, mas exige em seus conteúdos competências muito parecidas. Tudo indica que os cursos tecnológicos devam reavaliar seus currículos e inserir mais disciplinas teóricas, porém os estudantes tecnólogos têm maiores chances de se tornarem empregáveis se estiverem atualizados com os conhecimentos práticos exigidos constantemente em seu currículo pelo mercado de trabalho. Finalmente, verifica-se a importância de um equilíbrio entre teoria x prática através da implantação de unidades de apoio profissional (incubadoras, escritórios modelo de Design, etc).

Das primeiras ideias ao MVP: um modelo sistematizado de procedimento para criação de novos produtos e serviços digitais

O desenvolvimento de novos produtos e serviços é uma atividade chave para qualquer empresa se manter competitiva, visto que leva à construção de soluções inovadoras e relevantes ao consumidor final. Para tal, é imprescindível que as companhias tenham processos bem estruturados, nos quais novas ideias surjam e evoluam até que se tornem produtos e serviços realmente aderentes ao mercado. Contudo, apesar dos métodos de geração de ideias terem se desenvolvido nos últimos anos - tanto em sua relevância acadêmica quanto em sua prática mercadológica -ainda há uma lacuna de processos e ferramentas referentes ao momento de refino e avaliação de ideias. Como resultado, projetos de novos produtos e serviços muitas vezes se encerram prematuramente ou enfrentam severos percalços, muitas vezes levando-os até soluções pouco inovadoras. Ciente do cenário abordado, a presente dissertação se debruçou sobre a pesquisa do tema, combinando visões acadêmicas e de mercado. Realizou-se uma revisão sistemática da literatura onde foi possível, com seus insumos, propor um framework e uma ferramenta de avaliação que oriente o refinamento de ideias. Em seguida, foram realizadas duas verificações - através de entrevistas com profissionais do mercado e análise de estudos de caso - com o propósito de averiguar a aderência e a relevância do material gerado. Os insumos obtidos, além de reforçarem a importância do tema da avaliação de ideias e a carência de soluções existentes para tal, permitiram o refino do framework e a ferramenta, apresentados como resultados desta dissertação.

Definição de parâmetros de ergonomia e design para projeto de pátios em escolas de educação infantil

Desenho Industrial e Tecnologia Assistiva: perspectivas de atuação para os profissionais de projeto de produto

A tese teve como objetivo situar o Desenho Industrial como área pertinente e relevante à Tecnologia Assistiva, com perspectivas de atuação para o designer habilitado em projeto de produtos. Apresenta um panorama da área no Brasil e no mundo, com conceituações pertinentes, sua relevância, principais desafios, iniciativas que estão sendo empreendidas para saná-los e os grupos que estão atuando para isso. É feita contextualização sobre o público-alvo, o mercado e a indústria dos produtos assistivos. A partir de conceitos relacionados ao Desenho Industrial, são caracterizados atributos e atribuições dos designers e os diferentes âmbitos nos quais os profissionais são qualificados para atuar. Ao enfocar o projeto de produtos assistivos, destacam-se contribuições peculiares da atividade para a Tecnologia Assistiva. São identificados fatores que interferem ao longo da atuação, os quais devem ser reconhecidos e evitados, para que tais contribuições sejam efetivas. Por meio de pesquisa diacrônica, que compreendeu literatura multidisciplinar e representações de artefatos diversos, utilizados ao longo da história para fomentar a funcionalidade, foram identificados fatores que influenciaram as configurações dos produtos assistivos, bem como possibilidades que foram exploradas no design de produtos para pessoas com deficiência, que podem ser retomadas no contexto contemporâneo, com fins a reduzir os altos índices de insatisfação e abandono de produtos assistivos. A pesquisa sincrônica, por sua vez, foi realizada a partir de entrevistas com designers que atuam em projetos de produtos assistivos, da organização de opiniões as atitudes das pessoas com dificuldades funcionais em relação a projetos e produtos, e de empreendimentos bem-sucedidos no sentido de promover inovação em Tecnologia Assistiva, e que utilizam de métodos e profissionais de Desenho Industrial para isso. Tem-se, assim, a Tecnologia Assistiva como um campo que não apenas tem espaço para os profissionais de projeto de produto, como tem necessidades que competem as suas competências peculiares, e perspectivas para sua atuação. É recomendado o conceito de funcionalidade mais alinhado ao escopo de atuação do desenhista industrial. Propõe-se que sejam compreendidos como produtos assistivos aqueles que promovem a funcionalidade ao favorecer a seus usuários serem da forma como desejam e realizarem as atividades que valorizam. Considera-se que tal orientação aproxima e situa o Design na Tecnologia Assistiva; minimiza os vieses que atuam sobre as contribuições dos desenhistas industriais; amplia e diversifica as oportunidades de projeto e as perspectivas de atuação dos profissionais. A partir daí são propostas bases a partir das quais os designers devem atuar em prol da funcionalidade: certificação do público-alvo; seleção de tecnologia apropriada; colaboração de profissionais capacitados; atualização constante; e princípio de mutualidade. São apontadas trilhas de atuação, as quais os designers estão habilitados para exercer, que podem ser empreendidas de acordo com suas aptidões e motivações específicas: projeto; curadoria; capacitação; pesquisa; e consultoria. Finalmente, são indicados campos de atuação nos quais o desenhista industrial pode contribuir, pleitear serviços, parcerias ou atuação em projetos relacionados à Tecnologia Assistiva: instituições de atendimento especializado; instituições de ensino e pesquisa; empresas e startups; e em projetos de pessoas com deficiências.

Desenho Universal da Aprendizagem (DUA) em Desenho Técnico para surdos no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro campus Duque de Caxias.

A pesquisa propoe avaliar e discutir o ensino-aprendizagem na disciplina de Desenho Técnico, visando à inclusão do aluno surdo no contexto do IFRJ CDuC tendo como base a metodologia de DUA

DeSIG: um método para o design de serviços intrinsecamente gamificados

Esta tese trata da pesquisa, desenvolvimento e testagem de um novo método para o design de serviços intrinsecamente gamificados: o DeSIG (acrônimo de Design de Serviços Intrinsecamente Gamificados). O método, portanto, serve ao desenvolvimento de serviços que tenham a gamificação como uma característica essencial, projetada, já de partida, como parte integrada do serviço. O DeSIG visa preencher uma lacuna observada no campo da gamificação, aplicada aos serviços, que sugere uma demanda por métodos multivalentes, sistemáticos e validados de gamificação. Para se posicionar nesse espaço, o DeSIG foi desenvolvido de modo a utilizar, no design de um serviço, recursos de game design e design de serviços conjuntamente, com o primeiro focado no design de processos e experiências gamificadas e o segundo na análise das necessidades e objetivos dos serviços, assim como também no design do próprio serviço em si. O processo de desenvolvimento do método foi, em sua maior parte, abdutivo, e estruturado através da metodologia Design Science Research. A estrutura de pesquisa e desenvolvimento do DeSIG pode ser resumida em seis partes: (1) mapeamento de métodos e metodologias de gamificação, contextualizando a pesquisa dentro do estado da arte do campo e mapeando métodos e artefatos de gamificação capazes de contribuir com a proposta de desenvolvimento do método; (2) mapeamento de conceitos de game design e elementos de gamificação, sistematizando-os em um conjunto de três ferramentas de gamificação; (3) mapeamento de métodos e ferramentas de design de serviços, para utilização no desenvolvimento e aplicação do DeSIG; (4) montagem do método propriamente dito, utilizando os recursos de design de serviços e gamificação coletados; (5) testagem do método através de seu uso, com alunos universitários; (6) reflexão sobre os resultados de todo o processo. Os dados e feedback coletados apontaram possíveis aperfeiçoamentos e confirmaram o potencial do DeSIG como método de design de serviços intrinsecamente gamificados.

Design (re)existência como dispositivo para uma pedagogia encantada

Recuperando a essência questionadora e revolucionária do campo do design, esta pesquisa se inicia com um reconhecimento de parte da história da América Latina e Caribe numa leitura descolonial, materialista e dialética. Para em seguida, apoiada no método doble crítica de Lao-Montes & Vázquez, desenvolver: uma crítica imanente — sobre a produção da vida na América Latina e Caribe e sua relação com o design; e uma crítica transcendente — uma interpretação subalterna desta produção a partir da materialidade encontrada no espaço urbano da periferia capitalista, especificamente o design (re)existência: a gambiarra brasileira, a desobediência tecnológica cubana, el hechizo chileno, entre outros. A partir disso, a proposta principal deste trabalho se torna a investigação de como o design (re)existência pode atuar através de uma pedagogia humanista, alinhada aos conceitos de decolonialidade e participação. E assim, impulsionar a criatividade desobediente e confrontante à hegemonia para a construção de uma consciência crítica da realidade latino-americana. Para tanto, estas práticas assumem o protagonismo de tecnologia política para alcançar o imaginário coletivo através da materialidade dos objetos. De maneira objetiva, a elaboração de uma proposta de uma contradisciplina para a formação acadêmica de graduação, possível de ser ampliada a nível internacional na América Latina e Caribe, tendo como base uma pedagogia encantada, uma pedagogia que afirma a vida. Como resultados, espera-se a formulação de um curso que estimule o conhecimento por parte dos estudantes das diversas e contraditórias histórias que compõem a América Latina e também o fortalecimento da comunidade do design comprometida com a autonomia e a liberdade da produção material e simbólica da vida neste território mestiçado, híbrido e sobretudo, resistente.

Design à mostra: o projeto de museus temáticos

O objetivo desse trabalho é compreender como o design é utilizado no espaço expositivo para construir contexto, conteúdo e linguagem. Entender quais estratégias são usadas para projetar ambientes atraentes à visitação em vista a proporcionar experiências coletivas e individuais, contemplativas, espaciais (imersivas), sensoriais e interativas. Para tal analisamos a mudança do papel dos museus ao longo do tempo e montamos um panorama das instituições museológicas no Brasil nas últimas décadas. Selecionamos padrões de exibição instituídos historicamente em termos mundiais, já que o Brasil sofreu enorme influência cultural da Europa e dos Estados Unidos. Estabelecemos uma base de conceitos que envolvem a linguagem do projeto de exposições e museus temáticos, considerando aspectos como formas de aprendizagem do público, comportamento deste em relação ao objeto exposto, produção de conteúdo, produção de sentido, escolha de linguagem, intencionalidade, construção de experiência, mediação e interface. Analisamos como estudo de caso, o projeto de dois museus temáticos contemporâneos, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol, com a intenção de construir uma crítica ao projeto espacial-visual, entendendo as relações estabelecidas entre os objetos (previamente existentes ou projetados produtos, textos, imagens, vídeos), a forma como eles são expostos e as características do local escolhido para abrigar a exposição.

Design Abjeto: o queer eu tenho a ver com isso?

Este trabalho de pesquisa tem a intenção de investigar práticas no campo de design que colaboram com o apagamento e abjeção de corpos dissidentes e desobedientes, trazendo como limite um recorte a pessoas trans, travestis e não binárias. Aqui venho desvelar como a cisheteronormatividade constituída por instituições de poder como o Estado, a Igreja, a Escola e a Família, que decidem quais corpos podem ocupar os espaços da sociedade, além de fortalecer a ideia de corpos ditos naturais, da binaridade de gênero entre homem e mulher, ditando também como esses corpos binários devem se relacionar sexualmente. A partir disto, percorrerei por situações em que o design reforça essas regras normatizadoras, a fim de queerizar essas práticas para que sejam desnaturalizadas, apresentando e apontando caminhos para utilizarmos essa ferramenta de forma a abarcar todos os corpos e suas performances como uma validade de existência. A pesquisa será abordada frente a três eixos estruturantes, relatos autobiográficos, abordagem do campo dos estudos de gênero e do campo de design.

Design Anthropology no Brasil: Uma aproximação

Com a pesquisa espero poder me aproximar do entrelaçamento entre Design e Antropologia, procurar semelhanças e diferenças com um fazer Design Anthropology na Europa - em relação ao Brasil -; refletir sobre como esse campo do conhecimento - e não por isso menos engajado com a prática - está sendo formulado no Brasil; mapear onde e como está sendo produzido e articulado - dentro das possibilidades de uma pesquisa de dois anos. Num âmbito mais geral, como a produção deste campo pode ajudar a pensar em práticas em design comprometidas com o tempo presente, como responder às críticas ao projeto moderno, à crise social e ambiental a que o Antropoceno se caracteriza.

Design Brief: Fundamentos Conceituais do Processo de Inovação por Design

Em projetos de inovação por design, a concepção detalhada e sistêmica do projeto amplia a probabilidade de êxito de modo a preservar e aumentar o retorno dos recursos investidos. Privilegia-se o desenvolvimento em etapas para ampliar a consciência do ecossistema e valores associados ao projeto. Deste modo, o processo é conduzido de modo mais adequado partindo do contexto e objetivos à sua especificação conceitual para execução. Um levantamento dos parâmetros, processos, atividades, formas de conexão e interação, ambiente, elementos do projeto e contexto semântico estruturam um percurso metodológico em módulos e ferramentas que refinam gradualmente a partir do objetivo inicialmente exposto ao projeto de inovação bem-sucedido.

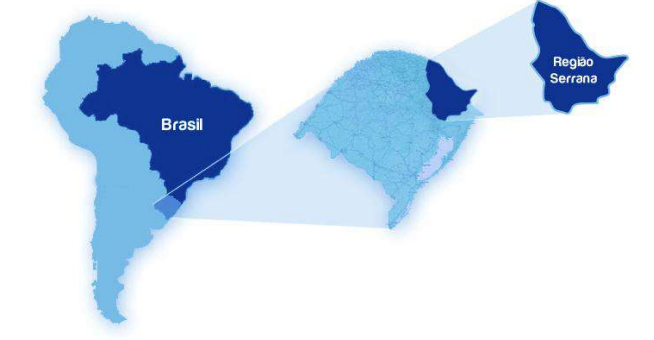

Design como expressão da capacidade humana: estudo sobre os artefatos presentes na Quarta Colônia de imigração italiana, a partir de suas origens, particularidades e significados

O presente trabalho visou analisar os artefatos trazidos, confeccionados ou adquiridos pelos imigrantes italianos, os quais se estabeleceram na região da Quarta Colônia, no centro do Estado do Rio Grande do Sul, e como eles se faziam presentes na vida de seus descendentes. Para tanto, foram abordadas questões referentes às características que nortearam a emigração na Itália, a imigração italiana no Brasil e no Rio Grande do Sul e o assentamento na região da Quarta Colônia; ao entendimento do termo cultura , atrelado, ainda, à memória, identidade, sociedade, afetividade e design; às relações existentes entre o fazer artesanal e o campo do design; e ao processo evolutivo humano, decorrente das transformações tecnológicas, à definição de artefato e seus semelhantes, aos tipos de artefatos desenvolvidos na região de Vêneto, na Itália, além das unidades produtivas que se estabeleceram no Rio Grande do Sul e do processo de inserção do designer na indústria e no comércio. A partir dessa fundamentação teórica, realizou-se uma pesquisa de campo que abrangeu os depoimentos de seis entrevistados, os quais, posteriormente, foram descritos. Os participantes da pesquisa, então, apresentaram suas coleções e permitiram a realização de registros fotográficos. Tal disponibilidade propiciou a catalogação e a classificação de mais de 300 artefatos por meio das Normas de Inventários de Ciência e Técnica utilizadas pelos museus e palácios portugueses. Após essa etapa, a análise desses artefatos deu-se a partir das dimensões interpretativas. Dessa forma, chegou-se aos resultados apresentados pelo cenário pesquisado, os quais proporcionaram a discussão sobre os artefatos da região e as circunstâncias que os cercam.

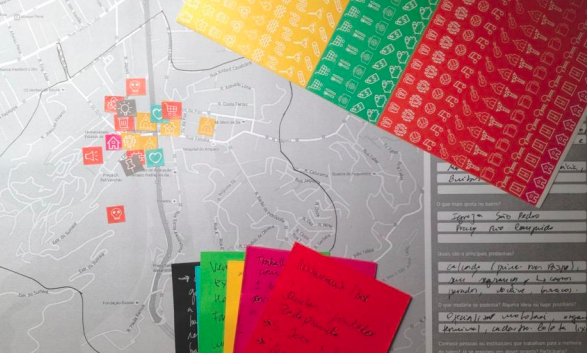

Design como modo de pesquisa coletiva no território: Experimentos, correspondências e cartografias

Esta tese aborda o design como modo de pesquisa coletiva nos territórios a partir da correspondência com os campos da antropologia e da educação. Parte de um experimento local, que ampliou o entendimento de espaço público às questões de interesse, para assumir o desafio de colocar o design entre diferentes escalas e dimensões do território, buscando articulações entre iniciativas locais e o planejamento estratégico das cidades. Entre correspondências e cartografias, explora uma perspectiva dialógica, crítica e política do design frente às questões de pesquisa, em campo, com as pessoas e os territórios, no sentido de mudança para uma postura de cuidado e atenção imanente para projetos que abarquem diferentes modos de vida. Para isso, desenvolve e analisa uma série de experimentos envolvendo design e participação em territórios, com grupos e lugares diferentes, que constituem a estrutura fundamental desta tese, estimulando movimento e diálogo entre teoria e prática: o projeto de mestrado no bairro do Rio Comprido; o Coletivo Baixo Rio, com atuação no mesmo bairro; o curso Mapa-Praça-Máquina na praça Tiradentes, no centro do Rio; oficinas realizadas em conjunto com pesquisadoras do LaDA, aplicadas em seminários acadêmicos, no Complexo da Maré e na Rocinha; atividades desenvolvidas no Colégio de Aplicação da Uerj (CAp-Uerj); disciplinas na graduação da Esdi- Uerj; o Plano Estratégico Metropolitano do Rio de Janeiro. Passa pela crítica ao projeto moderno de cidade pelas vias do planejamento urbano, refletindo sobre os desafios da participação e caminhos possíveis para engajamento político nos territórios por meio do design. Abarca ainda diálogos e conversações entre design e educação na relação com os territórios – de “ensino de design e de design no ensino”, enquanto espaços de aprendizagem coletiva que possibilitam o engajamento acerca de questões de interesse comuns, visando a transformação de contextos situados e a formação de sujeitos ativos, críticos e reflexivos para a cidadania. A partir das abordagens Design Anthropology, Codesign e “Design e/como Educação”, os designers atuam como co-investigadores ao buscar identificar questões, debater ideias e imaginar possibilidades futuras, sempre de modo engajado com o campo e as pessoas. Para isso, adotam ferramentas e métodos chamados “dispositivos de conversação” como espaços de encontro que reúnem agentes heterogêneos com diferentes conhecimentos e práticas para investigar questões de interesse e alternativas futuras em um processo dialógico e especulativo. Essas aproximações colocam o design como modo de pesquisa a partir de uma perspectiva transdisciplinar e dialógica que pretende identificar questões, articular saberes, construir pontes e estimular o debate para a transformação coletiva.

Design cultivado: fabricação botânica a partir de podas de goiabeiras para manufatura de produtos de madeira

Esta dissertação apresenta estudo prático e teórico sobre o desenvolvimento de projetos de produto a partir da fabricação botânica, manufatura realizada pelo controle de crescimento vegetativo de plantas. Tal processo se diferencia em alguns pontos do biodesign por ser uma prática de projeto específica para se relacionar com materiais vivos de crescimento vegetativo oriundos de plantas espermatófitas. Através do aprofundamento sobre o campo da fabricação botânica e suas práticas de moldagem e da experimentação prática em torno de desenvolver produtos físicos pela fabricação botânica, é possível compreender diversas questões abordadas na teoria do biodesign como, por exemplo, a correspondência, o codesign com não humanos, e o potencial de participação de um projeto de design na idealização coletiva de mundos possíveis. Recolhidas a partir de pesquisa bibliográfica, as técnicas de moldagem sobre o processo produtivo e o campo de atores neste mercado foram testadas de forma prática, resultando em peças ainda incompletas mas que já geram vivência sobre a teoria e prática relatadas de forma a compor esta pesquisa.

Design das relações: amor, escuta e procedimento

A pesquisa propõe uma reflexão crítica sobre o design no Brasil, explorando suas interseções com as artes por meio de uma empresa-ficção chamada Seguro Término de Relacionamento (STR). Esta empresa fictícia tem a missão de apoiar pessoas passando por términos amorosos, investigando as formas contemporâneas de relacionamento afetivo, como monogamia e não-monogamia. A abordagem é qualitativa, combinando teoria e prática.

Design de comunicação visual nas Organizações da Sociedade Civil: perspectivas e práticas de um campo de atuação

As Organizações da Sociedade Civil no Brasil, ocupam um lugar de destaque na promoção da cidadania, na luta de direitos dos grupos menos privilegiados da população e no fomento da preservação do meio ambiente. Enquanto organizações, têm a necessidade de se comunicar com seus membros internos, umas com as outras e com o ambiente social que as cercam. O design de comunicação visual, com sua capacidade de projetar elementos gráficos e textuais simbólicos para concretizar narrativas visuais, é capaz de interferir no modo como as pessoas percebem produtos, serviços e marcas. Logo podem se tornar ferramentas poderosas para a comunicação organizacional das OSCs, não só para consolidar sua imagem institucional, mas para gerar mais eficiência, em termos de alcance e engajamento do público, de seus projetos e campanhas de mobilização social. A partir desse cenário, a presente dissertação de caráter exploratório e qualitativo, busca investigar as OSCs como um campo de atuação do design de comunicação visual, sob as perspectivas de práticas e produtos de design, e do papel estratégico que essa atividade profissional ocupa e pode ocupar nas Organizações da Sociedade Civil. Para isso, foram realizadas oito entrevistas com OSCs das cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2021 e 2022, além de uma breve contextualização histórica desse tipo de organização no país e do levantamento de um quadro teórico em design para fundamentar as análises elaboradas.

Design de heurísticas para avaliação de sistemas de realidade virtual semi-imersiva

Esta tese apresenta o processo de criação de heurísticas novas para avaliar aplicações de realidades semi-imersivas. Insere-se no contexto do design de interação, especificamente na parte de design de experiência de usuário - UX (user experience design) com a utilização destes conhecimentos voltados para a tecnologia da Realidade Virtual (RV), semi-imersiva, ou não imersiva, também chamada realidade virtual de desktop. O foco da pesquisa é a usabilidade destas interfaces, especificamente a avaliação de como se percebe o uso destas. Para isto, são abordadas as avaliações heurísticas e as heurísticas de domínio específico para as aplicações de RV semi-imersiva com fins educacionais. Após extensa pesquisa bibliográfica, verificou-se a insuficiência de heurísticas existentes para o domínio da RV semi-imersiva, como também poucas, para RV em geral, sendo assim constituído nosso problema de pesquisa. Partindo do problema de pesquisa, encontramos na Design Science Research (DSR), a metodologia de pesquisa adequada para estruturar, organizar e orientar este trabalho. Seguindo as etapas da DSR, buscou-se os métodos e técnicas de geração de heurísticas, artefato selecionado para solução do problema levantado. A partir dos métodos estudados, desenvolvemos um método próprio composto por 8 etapas. Assim, desenvolvemos e propusemos um conjunto de heurísticas de usabilidade para aplicações educacionais de RV semi-imersiva, baseadas em informações e problemas de usabilidade encontrados em mais de 60 artigos, pesquisados na revisão bibliográfica. Estas heurísticas foram testadas e validadas por especialistas, utilizando também uma lista de controle, com heurísticas para RV em geral, seguindo as instruções da metodologia que propomos. Após análises estatísticas, os resultados indicam que as heurísticas propostas por esta tese obtiveram desempenho melhor que as da lista de controle, tanto na quantidade de erros gerais encontrados como na especificidade e qualidade destes erros, abordando aspectos que não são contemplados pelas heurísticas de controle e que ajudam a projetar aplicações melhores no domínio da RV semi-imersiva.

Design de informação persuasivo na disseminação estatística: heurísticas aplicadas à Agência IBGE Notícias

O IBGE, como instituição produtora de estatísticas que retratam a sociedade, precisa que o público acredite na validade de seus dados, principalmente em um ambiente de fake news e pós-verdade. Para suprir a ausência de processos persuasivos que atendam a essa necessidade, nesta pesquisa se elabora uma metodologia de análise heurística para o design de informação persuasivo, aplicado ao conteúdo da Agência IBGE Notícias, visando a identificação de problemas recorrentes no corpus avaliado. As heurísticas fundamentam-se no modelo de probabilidade de elaboração (ELM) e na literatura sobre design de informação, visualização e estatística. São propostas soluções para os problemas encontrados, envolvendo padronização de identidade visual, infográficos e disposição de elementos.

Design de interfaces de pesquisa de plataformas de acervos culturais digitais: um conjunto de recomendações de UX

A disponibilização de acervos culturais de bibliotecas, arquivos e museus em plataformas no ambiente digital democratiza o acesso ao conteúdo e apresenta diversas vantagens, como a consulta aos documentos por vários usuários ao mesmo tempo e sem restrições geográficas. Entretanto, os usuários são expostos a um processo de busca pela informação, que pode ser dificultado, quando não possuem domínio de conhecimento sobre os acervos culturais ou as ferramentas de acesso, da mesma forma que os profissionais da área e o público especializado. O envolvimento do usuário com a plataforma interfere no acesso e por conseguinte na fruição e nouso dos acervos. Desta forma, é necessário o direcionamento com foco no usuário, o que acaba por exigir que os projetos e melhorias das plataformas digitais sejam empreendidos levando-se em conta, além das questões tecnológicas e da organização da informação, o engajamento dos usuários e a compreensão do que é importante para eles. A partir do exposto, portanto, entende-se que estas plataformas requerem qualidades próprias e neste sentido, o presente estudo teve por objetivo configurar recomendações projetuais para o desenvolvimento de interfaces de pesquisa de plataformas de acesso a acervos culturais de instituições de memória, com foco na experiência do usuário não especialista, tendo em vista relações entre os escopos do Design, do patrimônio cultural e da busca digital de informações. Como abordagem metodológica, foi utilizado o estudo de caso associado a Design Science Research, constituída de quatro fases: compreensão, proposição, avaliação e conclusão. Como resultado, obteve-se um conjunto configurado, organizado e validado em onze categorias e trinta e duas recomendações projetuais, a partir da literatura científica sobre o tema, da análise de como plataformas de referência possibilitam a busca e recuperação da informação e da escuta do ponto de vista de especialistas em acervos e do público não especialista. Como contributos adicionais figuram: a relação dos fatores que afetam a experiência do usuário, o método e o modelo descritivo para o desenvolvimento de personas e as personas representativas de usuários reais dos acervos culturais da Fiocruz. Acredita-se que este conjunto de recomendaçõespossa contribuir para o aprimoramento dos produtos digitais que são seu objeto de estudo, a partir de uma visão global e estruturada deste tipo de artefato e que possa ser utilizado pelas instituições culturais no embasamento da tomada de decisão em seus projetos de difusão de acervos no meio digital. No âmbito acadêmico, espera-se contribuir com a literatura sobre design de experiência no contexto do patrimônio cultural no meio digital. Este é um tema recente, socialmente relevante, que vem sendo debatido dentro das instituições culturais e que ainda carece de estudos, que fomentem a discussão sobre a importância de entender o modelo mental dos usuários, que agora convivem com um mundo cada vez mais digital e virtual.

Design de interfaces para visualização, exploração e análise de coleções fotográficas

Esta pesquisa tem como objetivo investigar de que modo e para quem visualizações de dados favorecem processos de significação e de descoberta em sistemas de consulta de coleções fotográficas e, para tal, foca em soluções de design centradas no usuário e que assumem o pa- pel epistemológico de coleções como objeto e meio de análise. Nossa atenção é sobre coleções mantidas por instituições culturais (museus, bibliotecas, arquivos, institutos, etc.). Atualmente, percebemos um crescente interesse no enquadramento de coleções a partir do viés dos dados, isto é, a partir da percepção simultânea das reproduções digitais e de seus metadados. Dentro dessa abordagem, emergem questões pertinentes ao Design e que dizem respeito ao projeto de espaços informacionais para coleções fotográficas. À medida que a pesquisa por palavras-chave constitui-se como paradigma de busca dominante e pouco generoso, pois retém mais do que ofe- rece, acreditamos que, considerando aspectos de catalogação, multidimensionalidade e escala em coleções, podemos projetar um sistema de consulta baseado em técnicas de visualização e recursos interativos que amplificam atividades de exploração e de análise desempenhadas pelos consulentes. Esta tese é conduzida através de procedimento metodológico que combina investi- gação teórica e prática. A etapa teórica cobre uma revisão de literatura nas áreas de Humanidades Digitais, Visualização e Patrimônio Cultural bem como o exame de soluções existentes para vi- sualização de coleções de imagens. Ao final do Capítulo 1, identificamos lacunas conceituais e oportunidades projetuais que servem de pontos focais para a proposta de design de interface de um novo sistema: o Fotovis. A etapa prática da tese é conduzida através de um estudo de caso realizado junto ao Instituto Moreira Salles (IMS), uma importante instituição na paisagem cul- tural brasileira. A partir de uma colaboração que permitiu o acesso a uma amostra de fotografias para instanciação no Fotovis, bem como uma estreita cooperação com especialistas, curadores e públicos menos especializados, foi possível prototipar o Fotovis em um cenário concreto de uso. O protótipo e sua subsequente avaliação levam a resultados que servem de evidência empírica da tese e são relevantes para instituições de Patrimônio Cultural e para o campo das Humanidades Digitais. Os resultados também são significativos para as disciplinas de Design de Interface, Visualização de Informação e Interação Humano-Computador.

Design de jornal impresso: a relação entre formato e usabilidade

A presente pesquisa Design de jornal impresso: a relação entre formato e usabilidade tem como principal objetivo reforçar a importância do envolvimento do usuário no design de produtos, através da compreensão da influência que o formato definido pelo tamanho das páginas e organização dos cadernos exerce sobre a usabilidade do jornal impresso. São apresentados os aspectos tecnológicos e econômicos relacionados a esse produto e verificado a influência exercida por eles sobre o formato. É feito um mapeamento sobre os principais aspectos do design de jornais e sobre os diferentes formatos de jornais, suas origens e sua relevância para o design de jornais. Busca-se mapear o formato dos jornais em diferentes mercados e os possíveis impactos das mudanças de formato na circulação, no conteúdo e na publicidade dos jornais impressos. Faz-se uma revisão do panorama atual dos jornais eletrônicos e suas possíveis interferências nos hábitos de leitura. Revisa-se a bibliografia referente à usabilidade, concentrando-se na metodologia de design de documentos e sua aplicabilidade para testes de usabilidade em jornais impressos. Por fim, descreve-se a pesquisa de campo através de entrevistas com especialistas em design de jornais, de observações sistemáticas em gráficas de jornal e sobre o mercado de jornais impressos da cidade do Rio de Janeiro e de testes de usabilidade aplicados a jornais. Conclui-se que, considerando o público participante dos testes profissionais que trabalham com impressão de jornais , apenas o aspecto do formato relacionado à organização dos cadernos parece exercer influência sobre a usabilidade dos jornais.